社内外での交流を促進、新組織とビジョンも計画

旭化成は5日、デジタルトランスフォーメーション(DX)のさらなる加速を目指し、デジタル共創ラボ「CoCo-CAFE」(東京都港区芝浦)を同日付でオープンしたと発表した。

CoCoーCAFE

CoCoーCAFE

同社グループは、DX推進をさらに加速するために、社内外の知恵を〝Connect〟し、価値を共創していくことが極めて重要であると捉えている。同拠点では、マーケティング、R&D、生産技術各部門のデジタル人財を集結させ、社内外の交流を促進し、DX基盤の強化とビジネスの創出を目指す。

具体的には、①「挑戦・共創の場」として、同社グループのデジタルプロフェッショナル人財とビジネスリーダーが集いビジネスの創出に挑戦し、また産学官の様々な社外のパートナーとの共創の場として活用する。

②「デジタル技術の高度な活用・検証・体験の場」としては、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたデジタルツイン環境を整備し、海外の工場を日本から遠隔で運転支援するなど、デジタルを活用した新しいビジネススタイルを開発・検証していく。また、デジタル技術を駆使した様々なデモ装置を設置しそれを体験することで、新たな価値につながるアイデアを創出する。

③「DX人財育成の場」としては、DX推進には、デジタルプロフェッショナル人財の育成だけでなく、全従業員へのDX教育が重要であることから、同社グループ内の人財を「旭化成DXインターンシップ」として同拠点に受け入れ、教育を実施することにより、DX人財を計画的に育成・拡充していく考えだ。

同社グループは、マテリアル、住宅、ヘルスケアの3領域で事業を展開。多様な事業・技術・人財から生じるデータを基に、バリューチェーンの様々なステージを通じデジタルを活用することで新しい価値提供の機会が広がっていくと考えている。

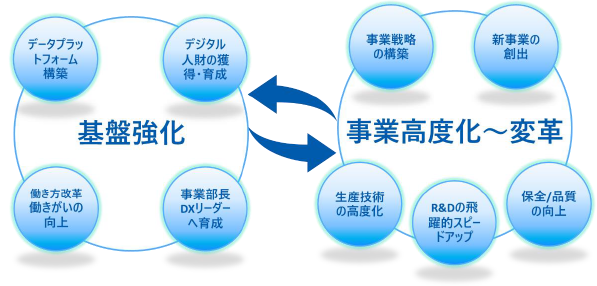

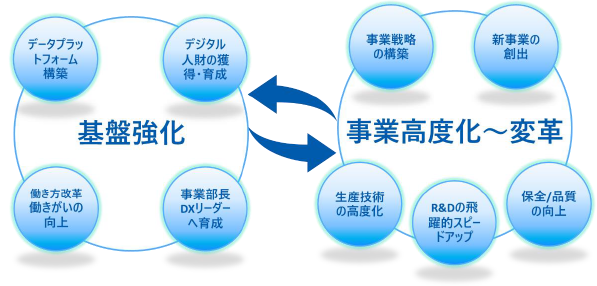

旭化成グループのDX推進の全体像

旭化成グループのDX推進の全体像

また、同社グループがDXを活用できるシーンは、研究開発、生産、品質管理、設備保全、マーケティング、事業戦略、新事業の創出など幅広く存在する。デジタル人財の育成やDXを推進する場・空間の提供に加え、従業員の意識も変革しながら、DXの取り組みを「基盤強化(DXリーダー・デジタル人財の育成、働きがい向上)」と「事業高度化・変革(生産、R&D、事業戦略、新規事業創出)」の両輪でステージアップしていく。

なお、2021年は、DXのさらなる加速に向けて、同拠点のオープンに加え、グループ横断のDX新組織設置の構想や、DXビジョン策定を計画している。同社はDX推進を加速し、新しいビジネスの創出にグループ一丸となって挑戦していく。

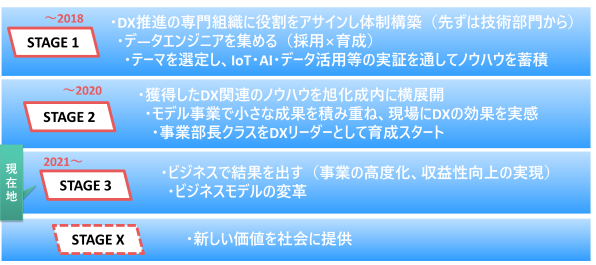

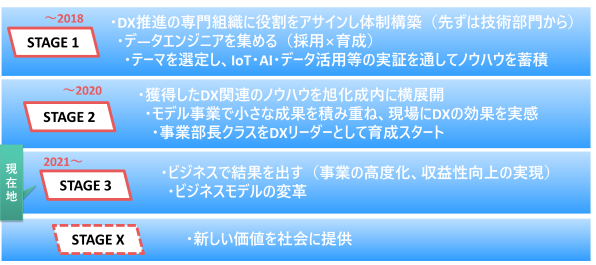

旭化成グループのDX推進ロードマップ

旭化成グループのDX推進ロードマップ

2020年度の通期の見通しは、売上高2兆340億円、営業利益1400億円、経常利益1420億円、純利益870億円とした。マテリアル領域を中心に新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、残念ながら対前年比で減益となる見通しだ。当社グループの多様性を生かして、新型コロナの影響をできるだけ回避すべく経営に取り組んできた。しかし、行動制限により生産や消費活動が低迷したことにより、マテリアル領域を中心に自動車関連やアパレル関連などの需要が減少したことに加え、石化市況変動の影響を受けた。

2020年度の通期の見通しは、売上高2兆340億円、営業利益1400億円、経常利益1420億円、純利益870億円とした。マテリアル領域を中心に新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、残念ながら対前年比で減益となる見通しだ。当社グループの多様性を生かして、新型コロナの影響をできるだけ回避すべく経営に取り組んできた。しかし、行動制限により生産や消費活動が低迷したことにより、マテリアル領域を中心に自動車関連やアパレル関連などの需要が減少したことに加え、石化市況変動の影響を受けた。 昨年を振り返ると、4月が底で4~6月の事業環境は厳しく、7月以降に多少まだら模様ではあったが、マーケットが全体的に回復し始めてきたと感じている。当社が多く関わる自動車関連ビジネスについても、自動車の販売台数は4~6月が底で、7月からは徐々に戻り始めた。足元では中国はほぼ回復してきており、対前年比でもプラスになる見通しだ。米国も思ったほどは悪くはなく、欧州も回復の兆しが見えてきている。

昨年を振り返ると、4月が底で4~6月の事業環境は厳しく、7月以降に多少まだら模様ではあったが、マーケットが全体的に回復し始めてきたと感じている。当社が多く関わる自動車関連ビジネスについても、自動車の販売台数は4~6月が底で、7月からは徐々に戻り始めた。足元では中国はほぼ回復してきており、対前年比でもプラスになる見通しだ。米国も思ったほどは悪くはなく、欧州も回復の兆しが見えてきている。 当社も新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けたが、結果として上期は計画以上の利益を達成することができた。その要因として、市況の回復に頼るのではなく、構造改革や固定費抑制を徹底したことで、前倒しで効果を発現できたことが大きい。下期については、コロナ禍からの回復を前提に当初予算を策定したが、たとえ回復が遅れたとしても、社会課題解決に寄与する製品の拡販と固定費削減の徹底により、通期業績予想の営業利益700億円は達成できるだろう。

当社も新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けたが、結果として上期は計画以上の利益を達成することができた。その要因として、市況の回復に頼るのではなく、構造改革や固定費抑制を徹底したことで、前倒しで効果を発現できたことが大きい。下期については、コロナ禍からの回復を前提に当初予算を策定したが、たとえ回復が遅れたとしても、社会課題解決に寄与する製品の拡販と固定費削減の徹底により、通期業績予想の営業利益700億円は達成できるだろう。 やはりコロナ禍の影響を大きく受けた年だった。上期(4-9月期)の業績は、需要の減少や市況の下落により4-6月期は営業赤字となった。その後、感染拡大が落ち着いたこともあり、7月以降は少しずつ需要が回復したことで、上期は黒字にすることができた。下期に入ってからは、さらに需要が戻りつつあり販売数量が増加している。中期経営計画の数値目標を達成することは厳しいが、下期の増益によって、通期の営業利益率8%を確保したいと考えている。

やはりコロナ禍の影響を大きく受けた年だった。上期(4-9月期)の業績は、需要の減少や市況の下落により4-6月期は営業赤字となった。その後、感染拡大が落ち着いたこともあり、7月以降は少しずつ需要が回復したことで、上期は黒字にすることができた。下期に入ってからは、さらに需要が戻りつつあり販売数量が増加している。中期経営計画の数値目標を達成することは厳しいが、下期の増益によって、通期の営業利益率8%を確保したいと考えている。 2020年はやはり新型コロナウイルス感染症が最大のリスク要因となり、社会や経営、事業など様々な場面に大きな変革をもたらすトリガーになった。当初の想定をはるかに超え、世界中で工場の操業停止や飲食店の営業停止をもたらし、市民生活や企業に極めて大きな影響を与えている。

2020年はやはり新型コロナウイルス感染症が最大のリスク要因となり、社会や経営、事業など様々な場面に大きな変革をもたらすトリガーになった。当初の想定をはるかに超え、世界中で工場の操業停止や飲食店の営業停止をもたらし、市民生活や企業に極めて大きな影響を与えている。 まさにコロナ一色の1年だったと言える。昨年1月後半にはコロナ禍を想定し、BCP(事業継続計画)会議を設置した。社員の健康状態はもちろん、製造、物流関係、在庫状況についてグローバルに報告を受け、迅速に対応することができた。5月に第1波が収まった後も第2、第3波が来てはいるが、BCPで決めた基準に沿って対応しており現時点で問題はない。

まさにコロナ一色の1年だったと言える。昨年1月後半にはコロナ禍を想定し、BCP(事業継続計画)会議を設置した。社員の健康状態はもちろん、製造、物流関係、在庫状況についてグローバルに報告を受け、迅速に対応することができた。5月に第1波が収まった後も第2、第3波が来てはいるが、BCPで決めた基準に沿って対応しており現時点で問題はない。