構造改革を推進、引き続きリスク管理に注力

━2019年を振り返ってみて、どのような年でしたか。

淡輪 世界経済は減速感を強めた。特に象徴的なのは自動車産業で、昨年の世界の生産台数は、前年比で6%マイナスの見通しになっている。また、自動車産業は裾野が広いことから、多分野に影響が出てきた感があった。

淡輪 世界経済は減速感を強めた。特に象徴的なのは自動車産業で、昨年の世界の生産台数は、前年比で6%マイナスの見通しになっている。また、自動車産業は裾野が広いことから、多分野に影響が出てきた感があった。

一方、半導体産業は一昨年末に減速傾向が見えたが、足元では需要が戻ってきたと感じている。

━国内需要の動きはいかがですか。

淡輪 国内では消費増税の影響などで多少の変動はあったものの、生活用品回りの需要は総じて底堅く、減速感は見られなかった。それを反映して、ナフサクラッカーの稼働率も95%を若干下回るレベルを維持しており、高稼働となっている。

━2020年の見通しについて。

淡輪 自動車でいえば、今のところまだ回復の兆しは見えていない。不確定要素が多く、期待感を強く持つことはできない。一方、半導体については、次世代通信5GやEUV(極端紫外線)といった次世代技術が出てきたことで、景気とはまた別の動きになるだろう。

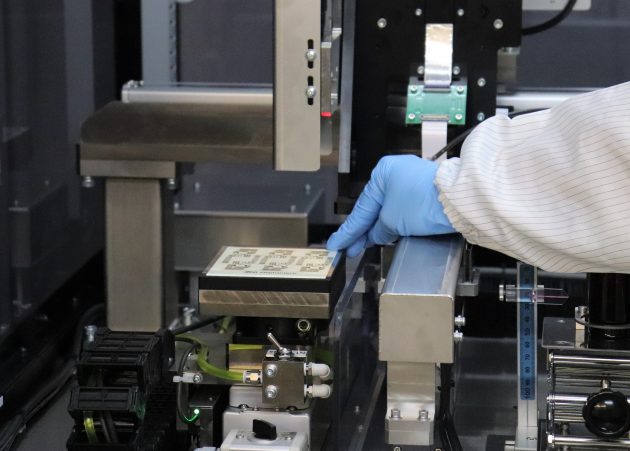

今年は5Gの普及が加速するとみられ、昨年来、半導体メーカーの間では、微細化技術のEUVリソグラフィに関連する露光機の調達が進んできている。当社製品ではEUV対応のフォトマスク防塵カバー「ペリクル」に期待しているところだ。

━今年のキーワードは。

淡輪 昨年はキーワードとして「リスク管理」を挙げたが、今年も引き続き注力しなければならない。また、今年は