日本触媒は14日、日本医療研究開発機構(AMED)の「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(RNA標的創薬技術開発)」の制度のもと実施される「革新的次世代核酸医薬(INGOT)」に係る研究開発について、研究開発代表者である東京医科歯科大学と再委託研究開発契約を締結したと発表した。

同プロジェクトは高性能で安全な核酸医薬を患者に届けることを目的に、

2022年3月15日

2022年3月10日

2022年3月4日

2022年2月4日

2022年1月12日

当社グループの業績は、2019年からコロナ禍の波に大きく揺さぶられはしたものの昨年末にはようやく災禍の静まる兆しが見え、回復してきている。一方で、昨年末からの原料高や海上輸送費の高騰などの影響により、先を見通すのが難しくなっている。業績回復に気を緩めることなく、来年度に繋げられる好業績を目指していく。

さて、4月からは3年間の中期経営計画を開始し、長期ビジョン「TechnoAmenity for the future」で示す「2030年の目指す姿」と、その実現に向けた3つの変革を成し遂げるための活動を本格的に始動する。

1つは「事業の変革」。収益を安定的に確保できる強靭な事業体質へと変革するため、市況に左右されにくいソリューションズ事業(生活消費財、自動車、建材、電池、エレクトロニクス、健康医療、化粧品分野など)の比率を高めていく。それには、マーケティング力の強化が柱となる。マテリアルズ事業(酸化エチレン、アクリル酸、アクリル酸エステル、高吸水性樹脂事業など)も、主力事業として稼ぐ力を継続的に強化するため、あらゆる手段を講じていく。大胆で革新的な発想と合理的で迅速な決断ができる組織への再編、制度構築を計画・実行し、大きな変革を起こしていく。

次に「環境対応への変革」。2050年カーボンニュートラル実現という社会課題解決への貢献と同時に当社成長のため、当社グループが果たすべき役割と目標を定め、必要な変革を実行していく。当社の強みが生かせる取り組みに焦点を当て、環境貢献製品の販売拡大、主要製品原料のバイオマス化など、実現可能な戦略への大転換を図っていく。他社との協業も含め、2050年に向けた実現シナリオを策定していく。

そして「組織の変革」。人と人とのコミュニケーションを円滑化し深化させる仕組みや環境づくり、個人と組織が成長できる仕組みづくりを早期に実現するための取り組みを進めていく。具体的には、より一層の権限移譲、人事制度・教育制度の刷新などだ。ステークホルダーから納得いただけるような公正な仕組みに仕上げていく。

2022年1月11日

日本触媒と大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻の宇山浩教授のグループは7日、様々な素材表面に抗菌および抗ウイルス効果の付与が期待できる “日本触媒 抗ウイルス効果の新規コーティング材を共同開発” の続きを読む

2021年11月30日

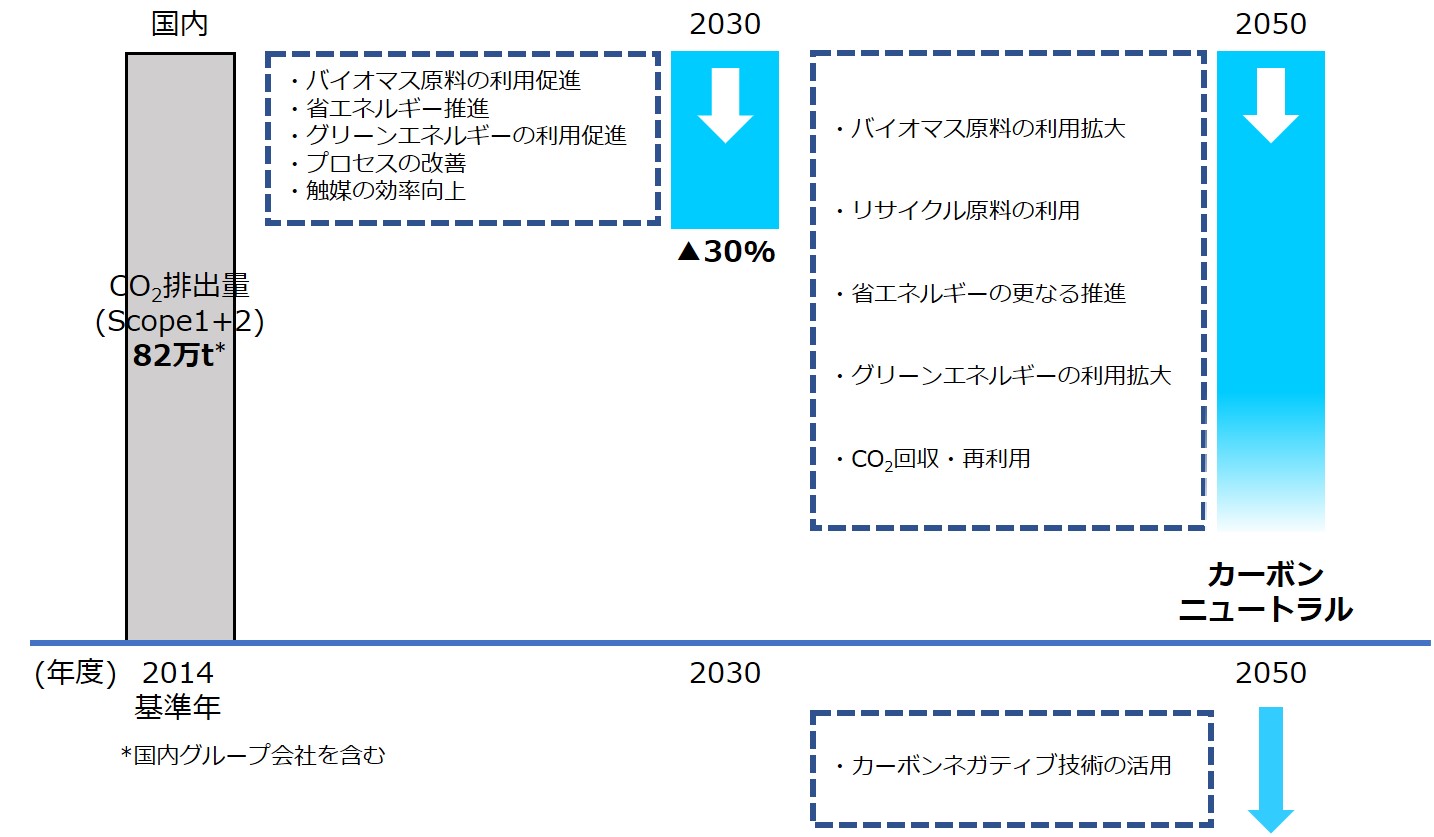

日本触媒はこのほど、2050年カーボンニュートラル(CN)実現に向けたCO2排出削減ロードマップを策定し、国内(スコープ1、2)のCO2排出量について、2030年の削減目標を国内グループ全体で30%(2014年度比)に見直したと発表した。

同社は、今年4月に発表した「長期ビジョン」において、「3つの変革」のひとつに「環境対応への変革」を掲げており、CN実現に向け、CO2削減やリサイクル、脱炭素への取り組む方針を打ち出している。

2030年CO2排出量削減目標については、昨年、日本触媒単体の削減目標として10%以上(同)を策定していたが、その後の日本政府のGHG削減目標の見直しの動きなども踏まえ、グループ全体の約7割を占める国内の削減目標を30%に再設定した。また、海外の削減目標についても順次検討を進めており、来年度からスタートする次期の中長期経営計画中計に盛り込んでいく考え。

一方、サプライチェーン全体(スコープ3)においても、CO2排出量削減に貢献する。その施策として、①環境貢献製品(利用段階などでCO2排出量削減に貢献する製品)の開発・普及拡大、②CO2回収・再利用技術(カーボンリサイクル技術)の開発・普及、③マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルの開発・社会実装、を強力に推進していく。

2021年11月8日

2021年11月1日

2021年10月15日

日本触媒と北海道大学病院歯周・歯内療法科の宮治裕史講師のグループは14日、新規ナノカーボン材料である酸化グラフェン(GO)と抗菌・抗ウイルス剤を組み合わせることで、水に濡れる環境などでも種々の菌や新型コロナウイルスの不活化効果を発揮するGO複合膜を開発したと発表した。

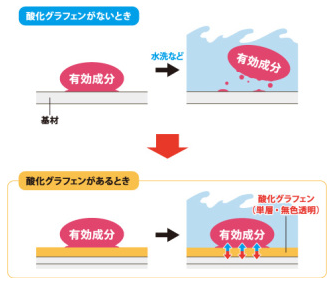

抗菌・抗ウイルス分野では、耐水性が高く、長期に安定な抗菌・抗ウイルス効果を簡便な手法で発揮する技術が求められてきた。しかし、一般的な除菌法や抗菌・抗ウイルス法では抗菌・抗ウイルス効果が持続しない、耐水性が低く水周りや結露しやすい環境に弱い、といった課題がある。

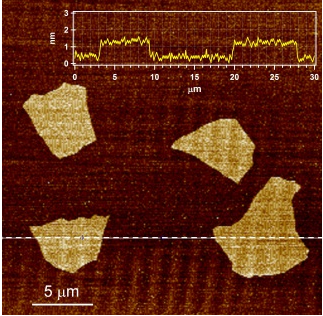

ナノカーボン材料の一種であるGOは、その形状と多くの酸素官能基をもつことから各種基材へ高い付着性をもち、様々な分子、ポリマーなどと強く相互作用することが可能。この特性から、単独では付着性の低い物質をGOと複合化させることで基材密着性(耐水性や長期安定性)を向上させることができる。

今回両者が開発した、GOと抗菌・抗ウイルス剤(例えば塩化ベンザルコニウム)を複合化した複合膜は、①耐水性と抗菌・抗ウイルス性の両立が求められる環境で役立つ、②種々の抗菌・抗ウイルス剤と組み合わせることが可能、③無色透明で基材の色味を損なわない、といった特徴がある。

実験では、抗菌・抗ウイルス剤を基材上に定着させ、水に濡れる環境などでも効果を発揮することを確認した。この無色透明なGO複合膜を利用することで、シンクや風呂場といった水周り環境、結露しやすい窓ガラス、サッシなど、耐水性と抗菌・抗ウイルス性の両立が求められる環境・材料においても、色味を損なうことなく、長期に抗菌・抗ウイルス効果を維持させることが期待できる。