東洋紡はこのほど、新型コロナウイルスを短時間で抽出・検出・測定できる検出キット「SARS‐CoV‐2 Detection Kit」が、公的医療保険適用の対象となったと発表した。

同キットは、厚生労働省、国立感染症研究所発行の「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019‐nCoV遺伝子検査方法について」(5月12日版)の中で、陽性一致率90%、陰性一致率100%である遺伝子検査方法として、その結果が公表された。これにより、国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019‐nCoV」に準じた方法に該当することから、公的医療保険の適用対象となった。同キットは、これまで2時間半以上かかるのが一般的だったPCR法による新型コロナウイルスの抽出から検出・測定までを、最短60分以内で実現するもの。独自の遺伝子増幅酵素(特許出願中)を採用し、検体から遺伝子を抽出・精製する工程を省略できるのが特長だ。

また、増幅・検出工程に使用する試薬の配合を調整し酵素の働きを最適化したことで、遺伝子の増幅にかかる時間を従来の約半分に短縮。使用に際しても、汎用的な遺伝子増幅装置(リアルタイムPCR装置)のみで行える。今年4月から敦賀バイオ工場(福井県敦賀市)で製造を開始、研究用試薬として全国の研究機関や大学の研究室、製薬メーカーの研究部門向けに販売している。

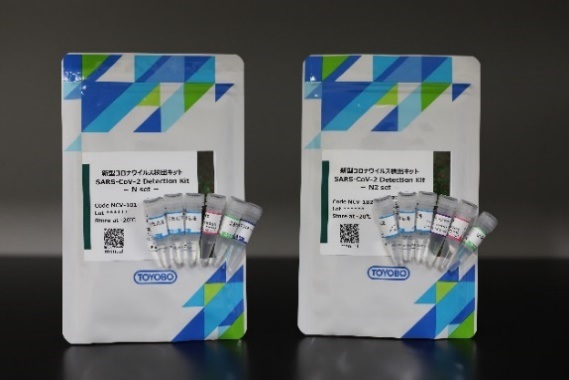

今後は、同キットが医療現場に広く普及しPCR検査が迅速・簡便に行われることで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に貢献していく。なお、同キットでは、検出用プライマー・プローブ液はNセットとN2セットの2タイプを提供している。いずれも価格は9万円(税別)/100回用。