積水化学工業はこのほど、子会社となった「AIM(エーアイエム)エアロスペース社」の社名を「SEKISUI AEROSPACE(セキスイ エアロスペース)」に変更したと発表した。

同社グループはセキスイ エアロスペースとのマーケティングや販売、研究開発におけるシナジー創出により、成長領域として位置づける自動車や航空機などの「モビリティ材料領域」の業容拡大を加速していく。

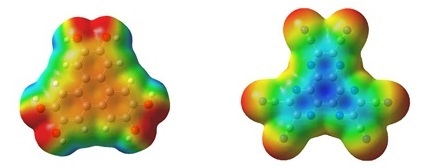

セキスイ エアロスペースは、30年以上にわたり、航空機とエンジン市場に幅広いソリューションを提供する革新的なアプローチを行ってきた複合材メーカー。北米の航空産業向けでは、先進的な熱可塑性樹脂複合材とインテリジェントオートメーションの実現をリードしている。

また、グローバルな航空産業向けの先進的な二次構造材やシステム、エンジン部品、熱可塑性樹脂複合材の設計および製造を行うリーディングカンパニーで、顧客に最適なコスト・品質・納期で製品を製造する総合的な能力を持っている。

積水化学の高機能プラスチックスカンパニーの清水郁輔プレジデントは「セキスイ エアロスペースが有する炭素繊維複合材成型や航空機の安全性に関する高い知見と、当社グループの自動車向け樹脂加工製品に関する技術やグローバル拠点網などあらゆるリソースとのFusion「融合」により、モビリティ材料領域での業容拡大を加速し、変革期にあるモビリティ産業の発展とSDGsに貢献していく」とコメント。

航空産業で複合材部品の需要が拡大する中、業界を先駆ける先進的な製品を今後も提供していく方針だ。