旭化成はこのほど、添加剤事業の強化拡大を図るため、事業化検討を行っている新規医薬品添加剤「ヒアルロン酸ナノゲル」について、工業的製造技術を確立し、性能評価のためのサンプルを提供できる体制を整えたと発表した。

同社の添加剤事業部では、医薬品などで主に錠剤の賦形剤として用いられる結晶セルロース「セオラス」を国内外で販売しているが、今後、注射剤用途に適したドラッグデリバリーシステム(DDS)基剤「ヒアルロン酸ナノゲル」を新たに製品ラインアップに加えることで、医薬品製剤の様々なニーズに幅広く対応していく意向だ。

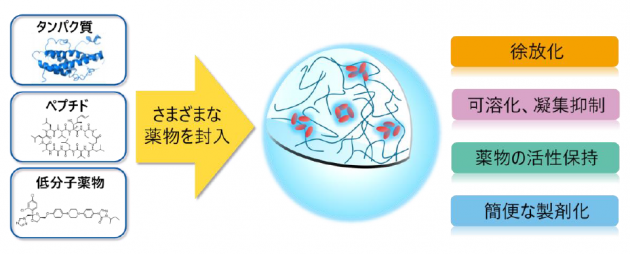

同剤は、難溶性薬物の低毒性での可溶化や、タンパク質やペプチドといったバイオ医薬の凝集、変性を抑制することによる製剤化の実現、また頻回投与が必要な注射剤の投与回数削減など、患者のQOL向上が期待できる。

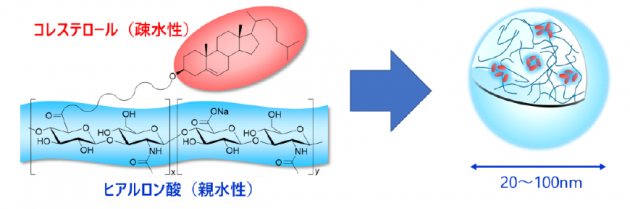

同剤の特徴として、ヒアルロン酸(HA)に、部分的にコレステロールが修飾されたヒアルロン酸誘導体であり、水中では、コレステロール同士の疎水性相互作用により自己会合し、ナノサイズのハイドロゲルを形成する。HA分子量やコレステロール修飾率の違いによって物性が異なり、現在同社は2種類のグレード(分散グレード、沈殿グレード)をサンプルとして取り揃えている。

薬物と混合するだけで、疎水性相互作用により、難溶性の低中分子化合物からタンパク質まで様々な薬物をナノゲル内に封入することができ、DDSに適した基剤として使用できる。主な機能として、薬物の徐放化、可溶化、凝集抑制、活性保持などがあり、顧客の目的に応じて最適なグレードの提案が可能だ。

現時点で同社は「ヒアルロン酸ナノゲル」の事業化を正式に決定していないが、今回のサンプル提供を通して、同剤が顧客の製剤開発に対する問題解決に貢献できることを確認した後に、正式に事業化していくことを目指す。同社は今後も、世界の人びとの〝いのち〟と〝くらし〝に貢献するため、様々な製品で顧客ニーズに応えていく考えだ。