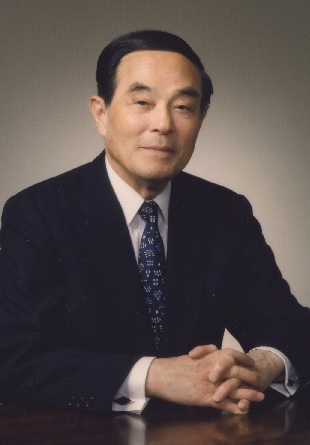

常務取締役 加志村 竜彦氏

廃棄処理困難物を技術力で再生、廃プラ回収でCRにも貢献

カーボンニュートラル実現のためには、原燃料のグリーン化とともに、循環経済(サーキュラーエコノミー)の構築がカギを握る。プラスチックをリサイクルしていくためには、廃プラを分別・回収する工程の重要性が増しており、動脈産業と静脈産業が一体となってバリューチェーンを構築する必要がある。

産廃業とリサイクル業の両方の顔を持つリファインバースは、タイルカーペットやナイロン漁網のリサイクルを手掛けており、豊富なノウハウや高い技術力をもつ。昨年には三菱ケミカルが出資し、今年8月にはケミカルリサイクルでの協業を発表するなど注目を集めている。同社でリサイクルの事業開発に取り組む、加志村竜彦常務に話を聞いた。

━リファインバースの概要をお聞かせください。

当社の前身は産業廃棄物処理業であり、主にオフィスなどの内装関係を強い分野とし、廃棄物の回収・処理を行ってきた。ただ、オフィスから大量に発生するプラスチックや繊維系といった軟質系の産廃物は、破砕機に絡まるため、業界的には処理困難物として扱われる。

こうした中、当社は、埋め立て処分するしか方法がなかったタイルカーペットに注目し、