三菱ケミカルグループは26日、ポリカーボネート(PC)樹脂ケミカルリサイクル(CR)の世界初の事業化に向け、使用済み自動車のヘッドランプからPC樹脂を回収するスキームの実証実験を、東京海上日動およびABTと共同で開始すると発表した。

東京海上日動およびABTがもつ

2024年1月29日

2023年10月3日

2023年4月11日

2023年1月16日

2022年12月2日

2022年6月23日

2022年6月1日

2022年3月1日

2021年9月28日

マイクロ波化学は27日、マイクロ波プロセスを活用した汎用プラスチック分解技術の開発を目的とするケミカルリサイクル(CR)の小型実証設備を大阪事業所内に完成させたと発表した。

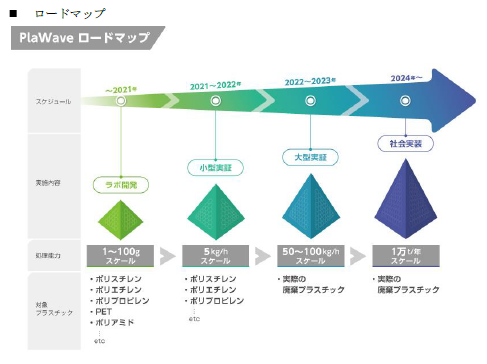

同社はマイクロ波によるプラ分解技術の開発を独自で推進。「PlaWave」と名付けられた分解技術は、①様々なプラスチックに適用でき熱分解にも解重合にも対応可能、②ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)ではオイルとガスの作り分けが可能、③マイクロ波の直接・選択加熱により従来技術と比較し省エネや設備コンパクト化によるコスト低減が可能、といった特長がある。マイクロ波は、カーボンニュートラル達成のために不可欠である電化技術。再生可能エネルギーなどの脱炭素電源を利用することでグリーンなプラ循環を可能とする。

昨年12月には、同社の研究開発テーマ「マイクロ波プロセスを応用したプラスチックの新規CR法の開発」が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の中小・ベンチャー企業対象「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」に採択され、今回の小型実証設備の開発に至った。

この小型実証設備は1時間当たり5kg程度の処理能力があり、ポリスチレンをはじめとした様々なプラで実証を重ねていく予定。2022年秋には年産数百t規模の大型実証プラントを建設し、2025年頃までに同1万t規模までスケールアップする計画で、廃プラを油化する技術開発を進めるとともに、これまで難しいとされてきたPEやPPのガス化実証を行う。

同社は今後、「PlaWave」を国内外の企業に導入することで、サーキュラーエコノミーを推進していく。

2021年5月25日

三菱ケミカルと連結子会社三菱ケミカルメタクリレーツは24日、PMMA(アクリル樹脂)のケミカルリサイクル(CR)の事業化に向け、今年6月に日本国内で実証設備を建設し、事業化に向けた実証試験を進めると発表した。

アクリル樹脂は優れた透明性・耐光性をもつプラスチック製品で、自動車のランプカバー、看板、水族館の水槽、塗料、建材などに幅広く用いられており、その世界需要は300万tを越える。また昨今では、飛沫感染防止用のアクリル樹脂板の需要が世界各地で増加している。

両社は、かねてからアクリル樹脂のリサイクルに向けた検討を推進。環境に対する意識が世界でも先行し、よりスピード感が要求される欧州においては、現行のリサイクル技術を導入したアクリル樹脂リサイクル設備建設の検討を進めており、近いうちに決定する見通し。

一方、日本国内では、アクリル樹脂のリサイクル技術検討のパートナーであるマイクロ波化学と協力。同社大阪事業所内で新たに建設を進めていた実証設備が6月に完成する。欧州と日本国内でその地域特性に合わせたそれぞれのアプローチで、2024年の稼働を視野に、アクリル樹脂のリサイクルプラントの建設に向けた検討を本格化する考えだ。

廃アクリル樹脂は、製造工場から出る廃材に限らず、将来的には広く市場から回収することを視野に入れる。廃車からのテールランプなどのアクリル樹脂の回収、そのCRや再利用について、本田技研工業とともにスキームの検討を進めており、今回の実証設備を用いたリサイクルシステムの実証試験についても共同で実施していく。

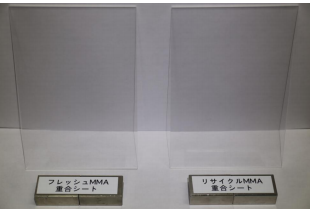

三菱ケミカルのアクリル樹脂リサイクル技術により製造されたMMA(メチルメタクリレート)とそれを原料として製造されたアクリル樹脂は、透明性をはじめ通常品と同水準の性能を保つとともに、製造工程でのCO2の排出量が従来よりも70%以上削減できると見込んでおり、環境負荷低減に大いに貢献することが可能である。

同社はMMAおよびアクリル樹脂における世界ナンバーワンシェアのメーカーとして、同事業のサーキュラー・エコノミー実現に向けた取り組みを積極的にリードしていく。