三菱ケミカルグループ、慶応義塾大学、日本IBMは10日、IBM Qネットワークハブ(慶大量子コンピューティングセンター内)において「大規模な分子・固体のエネルギーを高精度で計算するための量子コンピューターを用いた新たな計算手法」を開発したと発表した。世界的に権威のある専門誌「npj Quantum Information」(ネイチャーリサーチ)に論文が掲載されている。

3者は、大規模な

2024年6月11日

2023年9月14日

2023年4月13日

2023年2月22日

2022年11月17日

2022年10月25日

2022年10月14日

2021年12月16日

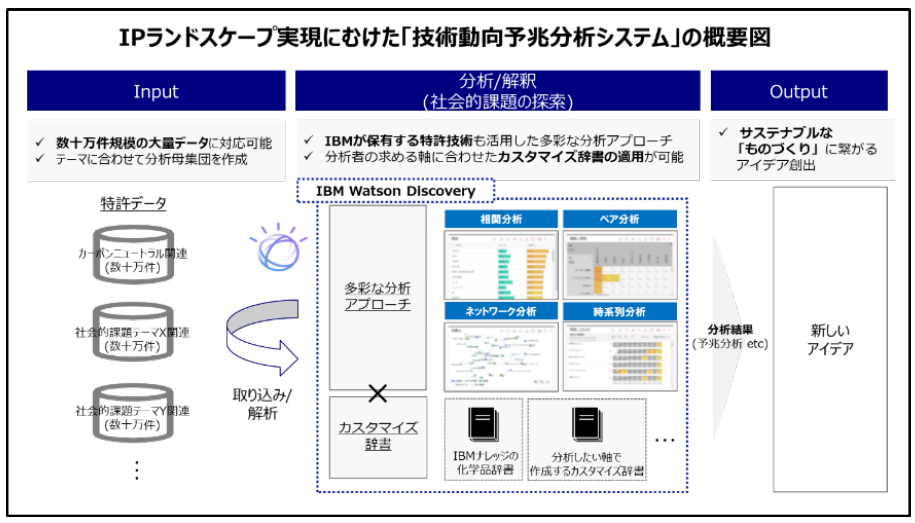

日本ゼオンと日本IBMはこのほど、知的財産分析を経営判断に生かすための「技術動向予兆分析システム」が稼働を開始したと発表した。

複合的な検索・テキスト分析のプラットフォームである日本IBMの「Watson Discovery」を活用した同システムにより、日本ゼオンは10万件以上の大規模で複雑な特許データを効率よく網羅的に解析。移り変わる市場や需要、技術トレンドの予兆を的確かつ迅速に捉え、持続可能な社会に貢献する「ものづくり」に繋がるアイデアを導き出すことが可能となる。

日本ゼオンは、中期経営計画に、〝カーボンニュートラル(CN)とサーキュラーエコノミーを実現する「ものづくり」への転換を推進する〟方針を掲げる。競争力の源泉となる研究開発において、時流や目的にあった技術動向の予兆分析が喫緊の課題となっていた。

こうした中、両社は、特許をはじめ知財に関わる領域のDX化を進めることで合意。豊富な導入実績とノウハウをもつIBMのコンサルタントや高い開発スキルをもつITスペシャリストが分析環境を整え、IBMが特許を保有する相関値を活用した相関分析やトレンド分析などといった分析アプローチを「Watson Discovery」から提供。これにより日本ゼオンは、分析者による技術動向のトレンド把握や自社技術との関連性といった、新しい洞察の入手が可能となる。また、知財領域の専門かつ固有の表現や単語分析には、日本ゼオンのテキスト化された独自の辞書データを用いることで、テーラーメードで分析できる。

今回、特に分析軸としてトレンド分析を利用し、技術や研究領域の動向、最新の研究結果を可視化することで、新たな事業展開マーケットの割り出しや、日本ゼオンの技術と親和性の高い特許の発見が期待される。すでに3カ月間の実証期間において、新たな事業展開に向けた「ものづくり」に繋がるアイデアを発見している。

今後、日本ゼオンは、同システムを活用した分析結果を基にR&D領域の潜在的なニーズを把握し、社会的課題などの探索を中心に実装する。また、M&Aに向けたデューデリジェンスなどユースケースの幅を拡大し展開することで、より市場に必要とされるサービスの早期創出を目指していく。

2021年8月19日

三井化学、日本IBM、野村総合研究所(NRI)の3社はこのほど、資源循環型社会の実現を目指しコンソーシアムを設立することで合意した。

三井化学と日本IBMは今年4月、循環型社会実現への課題となる「素材のトレーサビリティ」の担保を目的に、ブロックチェーン技術を活用したプラスチック資源循環プラットフォーム構築に向け協働を開始。今回、その取り組みを加速し拡大させるため、NRIを加えた3社共同でコンソーシアムの運営を行う。3社は、資源循環プラットフォームを利用した実証実験への支援活動、複数企業による研究会開催、コンソーシアムで得た知見などの情報共有やコンソーシアム内外への提言などを計画するとともに、他団体とのオープンな関係構築を通じ、循環型社会を形成していく狙いだ。

中核となる目的に、①トレーサビリティを基盤としたプラスチックリサイクル材の利用促進②資源循環に関するステークホルダー間の連携支援③資源循環に貢献した人や企業へのインセンティブ制度構築を掲げ、各社の強みを生かした活動を推進。具体的には、三井化学は、モノマー・ポリマーなどに関する豊富な知見やスキル、リサイクルを含む環境対応技術やノウハウの提供を行う。

一方、日本IMBは、ブロックチェーンを基盤としたトレーサビリティプラットフォームの利用を支援。排出した製品がリサイクルされ新たな製品となるモノのプロセスや複数のサプライチェーン企業間との連携業務のプロセスをデジタル化し、トレースできる支援を担う。またNRIは、ビジネスモデル変革とデジタル化への知見・経験、業界団体や官公庁への提言の経験を生かし、企業・社会の変革を推進する。

コンソーシアム設立後は、自社製品のリサイクルやリサイクル材を活用した製品づくりを推進したい製造業者、回収や解体する製品の素材情報の把握やリサイクル材に付加価値を付けたいリソーシング産業、物流に新たなソリューションを生み出したい物流業者、ESG投資を検討している金融機関など、コンソーシアムの趣旨に賛同する企業の参加を想定し、企業間、産業間の連携を強化・推進することで循環型社会を共に創造していく考えだ。

2021年7月9日

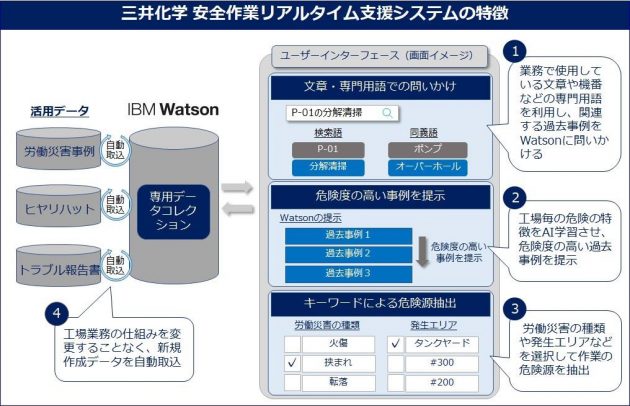

三井化学と日本IBMは8日、化学物質を扱う作業現場の安心安全な労働環境づくりを目指して「労働災害危険源抽出AI」を構築し、今年4月から三井化学の大阪工場(大阪府高石市)で稼働を開始したと発表した。三井化学は主要経営課題の1つに安全の確保を掲げ、作業現場の安心安全な労働環境づくりに取り組んでいる。デジタル・トランスフォーメーション(DX)を活用しながら、さらなる社員の安全向上と企業価値の向上につなげていく考えだ。

今回のシステムの導入により、工場内に設置したパソコン端末に、これから行う「作業の場所」や「作業内容」、火傷や転倒といった「労働災害の種類」などのキーワードを入力することで、過去のデータベースからリスク相関性の高い事例の照会や類似事例を迅速に抽出できるようになった。同時に属人性の解消、スキルやノウハウの伝承、原因究明の早期化なども図れる。

「労働災害危険源抽出AI」は、AI(IBM Watson)を活用した、インターネット経由で利用するSaaS(サース)システム。三井化学に蓄積された過去の労働災害情報やヒヤリハット情報、トラブル報告書といった紙ベースの情報をデータベース化し、日本IBMが構築した。