マイクロ波化学と量子科学技術研究開発機構(量研)は20日、マイクロ波加熱によるレアメタルの省エネ精製技術の実証試験に関する共同研究の説明会を開催した。2028年の社会実装に向け、2023年のエンジニアリングパッケージ確立を目指す。

日本は金属資源をほぼ輸入に頼っている。核融合炉で不可欠な

2022年1月25日

2022年1月25日

マイクロ波化学は24日、触媒分野の第一人者である大阪大学大学院工学研究科の山下弘巳教授を技術アドバイザーとして迎えると発表した。

同社は昨年5月から、マイクロ波を使ってメタンを熱分解し、水素とベンゼンを生成するプロセスの検討を進めている。今回、継続的にアドバイスを受けていた山下教授を技術アドバイザーに迎えたのを機に、マイクロ波による水素製造領域の技術開発をさらに加速していく考えだ。

同社は、マイクロ波プロセスの導入による産業部門のCO2排出量削減を通じて、2050年までのカーボンニュートラル実現をリードする構想〝C NEUTRAL 2050 design〟を独自に策定し、

2021年12月16日

マイクロ波化学はこのほど、日本医療研究開発機構(AMED)が今年度より実施する「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(RNA標的創薬技術開発)内テーマである『核酸医薬品の製造・精製・分析基盤技術開発』に参画すると発表した。グループ(I)「原料・原薬の製造基盤技術の開発」でのマイクロ波技術適用を目指す。

核酸医薬とは、遺伝情報を司るDNAやRNAの構成成分ヌクレオチドおよびその化学修飾体を基本骨格とする医薬品の総称。低分子化合物や抗体医薬といった従来の医薬品では標的にできないターゲット分子に対して有効であるため、次世代の医薬品として実用化が進んでいる。

同事業では、核酸医薬品の開発を加速させるため、国内での核酸医薬の製造、精製、分析体制を強化する目的で、産学連携による技術開発を行う。

同社は、医薬製造へのマイクロ波プロセスの適用において、2017年ペプチドリームとペプチド量産設備に関する共同開発を開始し、2019年にはペプチスターへGMP(医薬品、医薬部外品の製造管理および品質管理の基準)に準拠した仕様の固相合成装置を納入した実績がある。これらで培った技術やノウハウをもとにした低コスト・高品質・高純度で医薬品を製造できる技術を同事業に提供し、国内のアカデミアや企業との連携を通じて、将来の核酸医薬品開発、製造に有用となる開発を進めていく。

同社は同事業を通じて、5年以内をめどに、マイクロ波による核酸医薬製造プロセスの実用化を目指す。

2021年12月1日

マイクロ波化学はこのほど、ペプチド・核酸医薬などの合成を用途とした “マイクロ波化学 中分子化合物、固相合成装置の販売開始” の続きを読む

2021年11月19日

自動車の混合廃プラなどダイレクト・モノマー化

三井化学とマイクロ波化学は18日、マイクロ波技術を活用した廃プラスチックのダイレクト・モノマー化の取り組みを開始すると発表した。これまでリサイクルが難しかったポリプロピレンを主成分とする混合プラスチックであるASR(自動車シュレッダーダスト)や、バスタブや自動車部品などに使用されるSMC(熱硬化性シートモールディングコンパウンド)などの廃プラを、直接原料モノマーにケミカルリサイクル(CR)する技術の早期実用化を目指す。

両社は、

2021年9月28日

マイクロ波化学は27日、マイクロ波プロセスを活用した汎用プラスチック分解技術の開発を目的とするケミカルリサイクル(CR)の小型実証設備を大阪事業所内に完成させたと発表した。

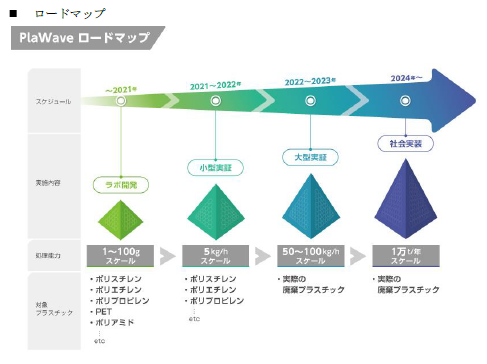

同社はマイクロ波によるプラ分解技術の開発を独自で推進。「PlaWave」と名付けられた分解技術は、①様々なプラスチックに適用でき熱分解にも解重合にも対応可能、②ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)ではオイルとガスの作り分けが可能、③マイクロ波の直接・選択加熱により従来技術と比較し省エネや設備コンパクト化によるコスト低減が可能、といった特長がある。マイクロ波は、カーボンニュートラル達成のために不可欠である電化技術。再生可能エネルギーなどの脱炭素電源を利用することでグリーンなプラ循環を可能とする。

昨年12月には、同社の研究開発テーマ「マイクロ波プロセスを応用したプラスチックの新規CR法の開発」が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の中小・ベンチャー企業対象「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」に採択され、今回の小型実証設備の開発に至った。

この小型実証設備は1時間当たり5kg程度の処理能力があり、ポリスチレンをはじめとした様々なプラで実証を重ねていく予定。2022年秋には年産数百t規模の大型実証プラントを建設し、2025年頃までに同1万t規模までスケールアップする計画で、廃プラを油化する技術開発を進めるとともに、これまで難しいとされてきたPEやPPのガス化実証を行う。

同社は今後、「PlaWave」を国内外の企業に導入することで、サーキュラーエコノミーを推進していく。

2021年9月7日

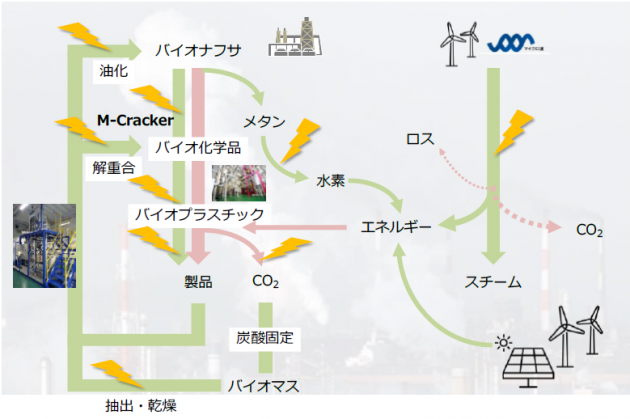

マイクロ波化学は6日、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業であるカーボンリサイクル実現に向けた「生産プロセスのバイオファウンドリ基盤技術開発」事業に参画すると発表した。同社は、バイオ生産プロセスにマイクロ波技術を新たに適用することで、さらなる低コスト化・省エネ・低炭素化の実現に寄与する。

同事業で対象となるバイオ市場は目覚ましい成長が見込まれており、OECD(経済協力開発機構)は2030年に世界で約200兆円規模に拡大すると予想している。昨今の世界的なカーボンニュートラル(CN)の潮流の中で、再生可能資源から直接化学品を製造可能にする次世代のものづくり技術として、特に注目を浴びるようになっている。

同事業では、グリーン・アース・インスティテュートおよび協和発酵バイオが、基盤技術や拠点を整備することでバイオ化学品の効率的な商用化への橋渡しを行い、日本発のバイオ由来製品を続々と生み出していくことを目指している。

マイクロ波化学は、2050年までのCN実現をリードする構想として「C NEUTRAL 2050 design」を策定。これは、マイクロ波技術の汎用性の高さを生かし、国内外の産業部門の幅広い領域に対しマイクロ波プロセスを導入することにより、90%以上のCO2排出量削減を目指すもの。今回の事業への参画により、バイオ市場へ進出することで、この構想のさらなる進捗が期待できる。

同社は今後も、あらゆる製造プロセスへのマイクロ波技術導入を通じて、CNの早期実現に貢献していく。

2021年8月5日

マイクロ波化学は4日、深刻化する食品ロスの解決に向けて、マイクロ波プロセスを活用した解凍技術の開発に着手したと発表した。

現在、日本における食品ロス量は約600万t(家庭系約276万t、事業系約324万t)と推計されている。事業系の中で約182万tを占める外食産業や食品小売業におけるSDGs目標達成への1つの取り組みとして、近年、冷凍食品の活用拡大が挙げられており、そのラストワンマイルに相当する解凍技術への注目が高まっている。しかし、従来の電子レンジでは、様々な素材が入った弁当などを均一に解凍することが困難だった。

そこで同社は、

2021年7月8日

マイクロ波化学はこのほど、粉体シミュレーションの世界的な第一人者である大阪大学大学院工学研究科の田中敏嗣教授を技術アドバイザーとして迎えると発表した。これを機に、石油化学市場へ本格的に参入する。

同社は、マイクロ波プロセスの導入による産業部門のCO2排出量削減を通じて、2050年までのカーボンニュートラル実現をリードする構想「C NEUTRAL 2050 design」を独自で策定。再生可能エネルギーによる「電化」と「マイクロ波プロセス」の2つの要素を掛け合わせた製造プロセスは、石油・石炭など化石燃料由来のエネルギーを利用する従来プロセスと比較して90%以上のCO2排出削減を可能とする。

同社は、カーボンニュートラル実現のために、化学産業のCO2排出量の約半分を占めるとされる石化産業へマイクロ波を導入することが重要であると捉えており、技術開発に注力している。この分野で特に使われることが多い流動層プロセスの構築には、化学反応を促進する触媒である粒子とマイクロ波の相互作用の予測が欠かせず、粒子の複雑な動きを再現できる粉体シミュレーションの精度が肝要となる。

今回、粉体シミュレーションのパイオニアである田中教授が参画することにより、流動層プロセスのシミュレーション技術だけでなく、事業化に向けてスケールアップする際にマイクロ波反応器設計の精度を格段に向上させることが可能となる。

同社は、化学産業全体にマイクロ波プロセスを導入するための技術力をさらに強化し、「C NEUTRAL 2050 design」を展開していく。

2021年7月1日

マイクロ波化学はこのほど、「マイクロ波化学の事業化」について、新化学技術推進協会の「第20回グリーン・サステイナブル ケミストリー(GSC)賞 ベンチャー企業賞」を受賞した。

同社は、マイクロ波を活用した製造プロセスをグローバルスタンダードにしていく考えの下、研究開発、エンジニアリング、生産技術を一貫で行うプラットフォームを整備し、事業化を推進。今回、事業の特性や実績だけでなく、今後の再生可能エネルギーの普及に伴い、従来の熱化学法に変わる製造技術としての発展が期待できる点が評価された。化学プラントのエネルギーが化石資源から電力に移行する中で、電気を利用するエネルギーの伝達手段であるマイクロ波が、さらに有力視されることが想定されている。

同社は今回の受賞を励みに、高効率・省エネルギーなプロセス構築を可能とするマイクロ波を、カーボンニュートラル実現に向けたキーテクノロジーとして、独自構想「C NEUTRAL 2050 design」を一層展開していく。