三井化学の組織横断的なオープン・ラボラトリー活動「そざいの魅力ラボ:MOLp(モル)」が、インターブランドジャパンが主催する「Japan Branding Awards 2021」の「Rising Stars」賞を受賞した。同賞は、ブランディング活動を通じて特に著しい成長を収め、かつ取り組み内容に卓越したオリジナリティをもつブランドに贈られるもの。

「モル」は、

2022年1月19日

2022年1月7日

新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン型」の感染拡大懸念が続く中、年末年始を挟んだ生産維持、グローバルでの事業活動に尽力いただいた当社グループの皆さんに感謝申し上げる。

今年も、「安全は全てに優先する」方針を心に刻み、事故・災害ゼロを目指していこう。ご家族を含む皆さんの健康は企業活動の源泉だ。改めて一人ひとりが健康管理への認識を高めてほしい。

さて、今年は新たな長期経営計画「VISION2030」の実現に向け、本格的に始動する「実行の初年」となる。当社グループが目指す「2030年のありたい姿」実現に向け、次の3点を意識して自らの歩みを進めることをお願いしたい。

1つは、「仕事のやり方を見直す」ことだ。長計で掲げた目標達成に対し、皆さん自身が仮説を立て、その検証を繰り返し行いながら、目指すべき姿に到達していく必要がある。今一度、従来の考え方、やり方で良いのか、どうすれば社会課題視点で自らの仕事、製品、事業、グループの付加価値を高められるのかを自問自答し、行動していただきたい。

次に、「スピード感をもって実行する」ことだ。大きな環境変化は私たちにとってのビジネスチャンスでもある。チャンスを掴むには早く踏み出すことが何より重要になる。「ファースト・ムーバー・アドバンテージ」(先行者利益)を心掛けてほしい。

そして3つ目は、「アンテナを高くし、積極的なコミュニケーションに取り組む」ことをお願いしたい。「VISION2030」実現に向けて当社グループは新たな成長領域へのビジネス展開を図っていく。その実行には、従来の枠を超えた活動が必要となる。本社では4月に大幅な組織改正を行うが、自部門に留まらず、組織の壁を超え、社内外との積極的なコミュニケーションを行ってもらいたい。

「VISION2030」の達成は決して容易な歩みではない。しかし、一人ひとりが志高く、信念をもって邁進すれば必ず到達できる。社長就任以来申し上げているように、失敗を恐れず、一段高い目標に向かって、〝逃げず、諦めず、誤魔化さず〟に、粘り強く挑戦していこう。

2022年1月6日

三井化学の100%子会社の三井化学アグロは、1月4日付でMeiji Seikaファルマの農薬事業取得を完了したと発表した。取得金額は概算で422億円。MSファルマが、同社の農薬製造販売事業(完全子会社2社の事業を含む)を吸収分割で承継させた新設会社「MMAG」の全株式を三井化学アグロが取得した。

三井化学アグロは昨年9月、MSファルマの農薬事業を取得することで合意。同事業がもつ原体ポートフォリオや国内外の顧客基盤、創薬・製剤技術、天然物に関する技術を三井化学アグロと融合していくことで、国内市場のプレゼンス向上と今後成長が見込まれる海外農薬市場への展開を加速していく考えだ。当面はMMAGを三井化学アグロの子会社として運営し、将来的にはシナジーの創出によるさらなる事業成長を目指し、MMAGとの合併を予定する。

2021年12月28日

三井化学はこのほど、サーキュラーエコノミー(CE)の推進に取り組む “三井化学 J‐CEPに参画、CEに向けた産官学民連携” の続きを読む

2021年12月27日

2021年12月24日

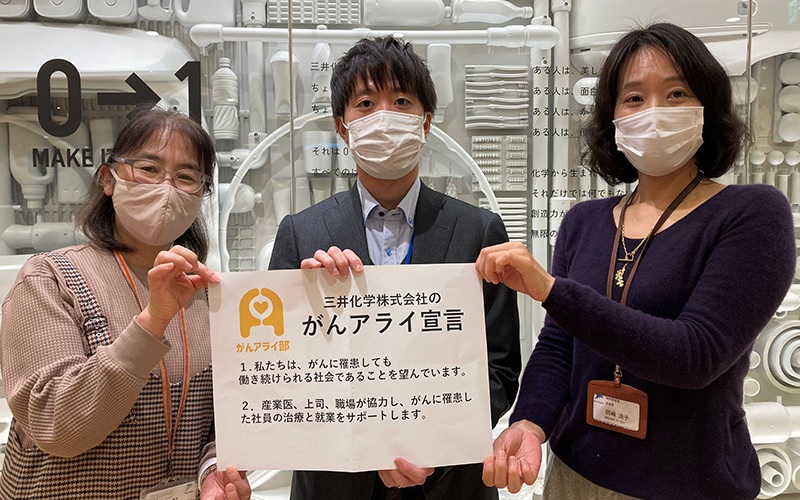

三井化学はこのほど、「がんアライアワード2021」の最高賞であるゴールドを受賞した、と発表した。2018年、2019年に続く同賞3度目の受賞。

今回のゴールド受賞は、短時間勤務制度の導入やテレワーク制度の改定など、治療と仕事の両立がしやすい制度づくりを進めたことや、乳がんをテーマにした社内講演会を実施し、乳がん検査の種類やセルフチェックの方法、職場でのサポートを学ぶ機会を設け、検診・治療への理解を促進したことが高く評価された。

「がんアライアワード」は、がんを治療しながら働く「がんと就労」問題に取り組む民間プロジェクト「がんアライ部」が創設した新たな表彰制度。がん罹(り)患者の味方「アライ(ally)」であることに加え、がんとともに働きやすい企業であることを宣言した上で、具体的な活動内容を添えて応募した企業の中から優れた取り組みを表彰している。社会でノウハウを共有することにより、がん罹患者が治療をしながら生き生きと働ける職場や社会を目指している。

三井化学は、今後とも「社員一人ひとりが生き生きと働ける会社」を目指しダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包含・協働)の推進に積極的に取り組んでいく。

2021年12月24日

宇部興産、住友化学、三井化学および三菱ガス化学は23日、4社共同でクリーンアンモニアの安定的確保に向けた検討を開始することに合意したと発表した。

肥料や化学品の原料などの用途で幅広く使用されているアンモニアは、燃焼時にCO2を排出しないことや、水素含有量が高いことなどの特性から、近年ではカーボンニュートラル社会実現のための次世代エネルギー源として世界的な需要拡大が見込まれている。

今年10月に政府が発表した「第6次エネルギー基本計画」の中で、燃料としてのアンモニアの安定確保の必要性が確認された。特に化石資源を原料にアンモニアを製造する際に発生するCO2を分離回収・利用し地下に貯蔵するCCUS技術の活用によって得られるブルーアンモニアや、再生可能エネルギー由来のグリーンアンモニアなどのクリーンアンモニアの安定的確保が必要とされている。

こうした状況下、4社は各社の取り組みに加え、日本での安定的かつ競争力あるクリーンアンモニアの確保を目指し、新たに共同でのクリーンアンモニア確保の検討を始めた。

2021年12月24日

三井化学は23日、量子アニーリングマシンを活用した研究開発ソリューションやアプリケーションを提供する “三井化学 QA活用し、シグマアイと化合物探索実証開始” の続きを読む

2021年12月22日

三井化学はこのほど、世界的なESG(環境・社会・企業統治)投資指数の1つ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ指数(DJSI)のアジア・太平洋地域版「DJSIアジアパシフィック」の構成銘柄に4年連続で採用されたと発表した。

経済・環境・社会の側面から企業の持続可能性(サステナビリティ)を評価し、総合的に優れた企業が選定されている。アジア・太平洋地域の主要企業約600社が対象で、日本企業77社を含む153社が選定された。

三井化学グループは、化学産業は社会の基盤と革新を担う存在であり、持続可能な社会に向けて大きな責任をもつとの認識の下、ESG要素を経営・戦略に積極的に取り込んでいる。「環境と調和した循環型社会」「健康・安心に暮らせる快適社会」の実現に向けて、提供する製品やサービスの環境・社会への貢献を可視化するために、独自の指標で評価し環境貢献価値の高いものを「ブルーバリュー」、QOL(生活の質)向上価値の高いものを「ローズバリュー」に認定するなど、社会価値創造の取り組みを深化させている。

こうした活動により同社は、DJSI同様に世界的な株式指数の「FTSE4Good Index Series」や「MSCI ESG Leaders Index」、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用する「FTSE Blossom Japan Index」「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」の構成銘柄にも採用されている。

2021年12月21日