三井化学と三井化学産資はこのほど、知床財団(北海道斜里町)が主催する知床自然教室の40周年を記念してツリーデッキを3基寄贈し、その組み立て作業の様子など活動内容を収録した4分18秒の動画を公開した(https://youtu.be/pH4oRBiTO24)。同取り組みは昨年の夏、同社グループが世界自然遺産応援プロジェクト第3弾の一環として行ったもの。

子どもたちやボランティアが協力しツリーデッキを組み上げた

子どもたちやボランティアが協力しツリーデッキを組み上げた

知床財団は、日本初のナショナルトラスト運動「しれとこ100平方メートル運動」発祥の地である世界遺産・知床の地で、環境教育や普及啓発、野生生物の保護管理・調査研究、森づくりなど、知床の大自然を「知り・守り・伝える」活動を行っている。

活動の1つとして、知床の大自然を次世代へ伝えるため、全国から集まった子どもたちを対象に、知床国立公園内の100平方メートル運動地で過ごす1週間の野外キャンプ「知床自然教室」を1980年から実施。第1回以来、のべ1900人以上の子どもたちが夏の知床の1週間を過ごしている。

ツリーデッキに塗装した三井化学産資の『ノンロット』

ツリーデッキに塗装した三井化学産資の『ノンロット』

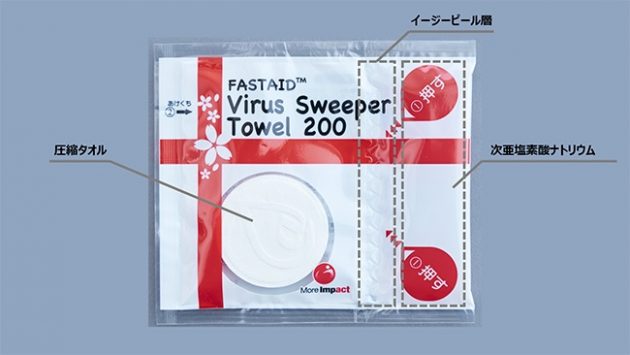

今回、知床自然教室40周年を記念して、三井化学グループは自然教室の舞台である「ポンホロの森」にツリーデッキを3基寄贈した。自然教室に参加した子どもたちや自然教室卒業生、斜里町役場、知床財団などからの多くのボランティアとともに、昨年7~10月に製作し、仕上げには三井化学産資が提供する、木材保護塗料「ノンロット」の塗装を施した。

動画の中で、知床財団自然復元係の松林良太さんは「子どもたちに自分の目線だけではなく、高い所から見渡して海を見たり、木の葉を見たり、いろいろな風景を見てもらいたい」と思いを語り、大人の背丈の倍ほどの高さがあるツリーデッキの製作にあたった。アイデアスケッチを基に、子どもたちが自ら材料の木材を運び、釘を打ち、大人たちの手を借りながらツリーデッキをこしらえた。

なお、三井化学産資が提供した「ノンロット」は、木材本来の通気性(=調湿性)を最大限に生かしながら、風雨をしのぐ超撥水性や耐UV性、防腐・防カビ・防虫性を持つ安全性の高い塗料。木の呼吸を妨げず、心地よい木の香りが感じられることから、多くの建築家・設計士、施主から選ばれている。今回のプロジェクトでは、木材保護のためツリーデッキに塗装された。