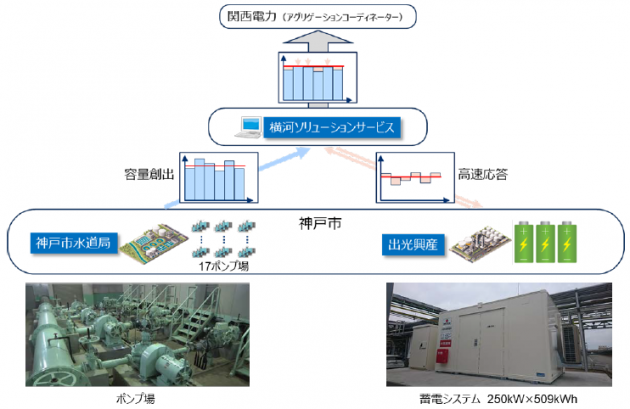

出光興産はこのほど、神戸市水道局、横河ソリューションサービスと、神戸市内での地域協調型のバーチャルパワープラント(VPP)構築実証事業を開始した。

先月18日から行っている同実証事業は、神戸市内の水道施設にあるポンプ(電力を消費する設備)と出光興産が同市に設置する蓄電池(蓄電設備)を、高度なエネルギーマネジメント技術とデジタル技術により遠隔・統合制御することで、あたかも1つの発電所のように機能させる仕組みの構築を目指したもの。

3者の役割として、神戸市水道局は、水の安定供給を維持しながら、リソースアグリゲーターである横河ソリューションサービスから提示された電力供給量や抑制量などのガイダンス情報に基づいて各ポンプの起動・停止に関する制御を実施、地域の電力需給バランス調整に必要な調整力を創出する。

出光興産は神戸市内に設置した大型蓄電池をエネルギーリソースとして提供し、水道局のポンプ群と連携した充放電制御の効果を検証する。

横河ソリューションサービスは、同市水道局にガイダンス情報を提示することに加え、提示された情報に基づいたポンプ制御による電力値の変化から、目標に対する過不足分を予測演算し、蓄電池を充放電制御して微調整することで質の高い調整力を創出する。

なお、同事業は経済産業省の令和2年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント(VPP)構築実証事業費補助金」を受けて、関西電力がアグリゲーションコーディネーターとして実施される「関西VPPプロジェクト」の一環で行う。