旭化成はこのほど、奈良県立医科大学の2講座と検証を行った結果、226㎚UVC LEDが新型コロナウイルスを速やかに不活化することができ、かつ動物細胞への影響も既存の270㎚UVC LEDに比べて少ないことが世界で初めて確認されたと発表した。

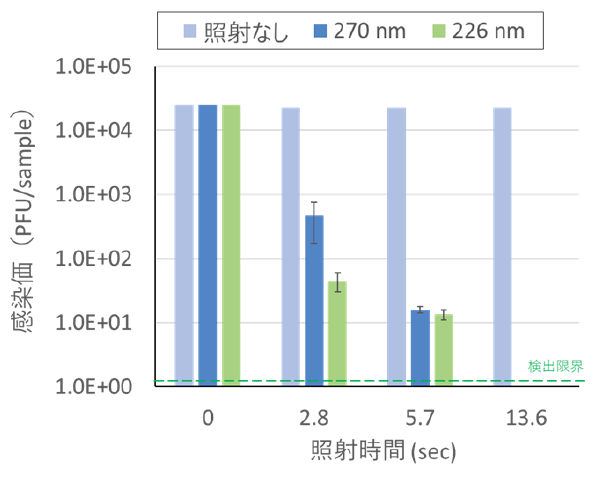

UVC光照射時間に対するウイルス感染価の推移

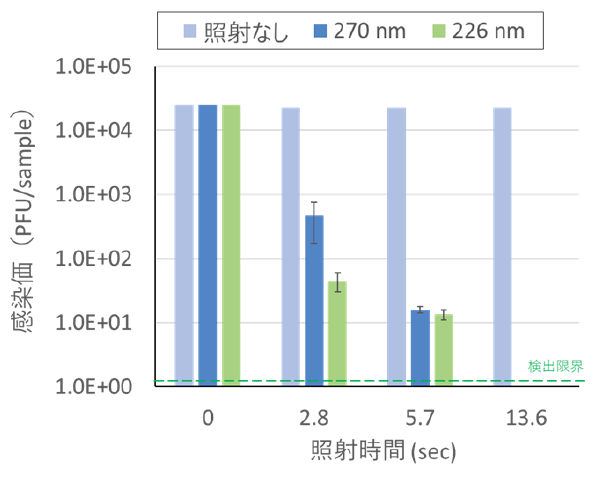

UVC光照射時間に対するウイルス感染価の推移

世界で新型コロナの感染症拡大が進む中、薬剤を使わない 殺菌手段として、紫外線照射による殺菌が注目されている。しかし、従来の水銀ランプ(波長254㎚)やUVC LED(波長260~280㎚)では人体細胞への影響が懸念されるため、人体へ直接照射することは避けられてきた。一方、昨年エキシマランプを採用した波長222㎚の紫外光照射器製品が発表され、人体にほとんど影響がないことから、実用化が進んでいる。ただ、レイアウトの自由度向上、小型軽量化、耐衝撃性向上、ON/OFFの高速性などの観点からエキシマランプはLED化することが強く望まれている。

旭化成では、すでに事業化しているUVC LED技術を活用し、短波長化の検討を推進。今回、開発中の226㎚UVC LEDによる検証を行った。新型コロナの不活化では、発光波長226㎚UVC LEDを100個使いアレイ状照射器を作製。また、対照用として発光波長270㎚製品も用意した。なお、実験に使用したUVC LEDは、すべて米国クリスタルIS社の窒化アルミニウム基板をもとに作製されている。

シャーレに新型コロナウイルス液を塗りつけた後に乾燥させUVC LEDを照射。どちらの波長も6秒程度照射することで99.9%まで不活化されることが確認できた。また動物細胞に与える影響については、マウス皮膚細胞への影響を検証。226㎚の照射では100ミリジュール/㎠では影響がほとんどなく、500ミリジュール/㎠でも270㎚に比べて細胞傷害性が低いことが示された。これらの結果、226㎚UVC LEDは、新型コロナを速やかに不活化することができ、動物細胞への影響も既存の270㎚のLEDに比べて少ないことを確認。これは手指や体の周辺殺菌にも安心して使用できる可能性があることを示している。

同社は今後、製品化のためには、さらに発光出力向上のブレイクスルーが必要であることから、引き続き研究開発を進めていく。

昨年の石化製品の需要は4-6月が底となり、一部の事業では7-9月にも響いた。しかし10月以降は持ち直し、足元では自動車を中心に回復基調を強めている。IMFの発表では、世界のGDPの成長率は昨年がマイナス3.3%だったが、今年は6%、来年は4.4%の成長を見込むなど、世界経済は、コロナ禍当初には想像できなかったスピードと力強さで立ち直りつつある。中でも、GDPが昨年のコロナ禍でも2.3%、そして今年の見通しが8.4%と勢いのある中国が、牽引役となっていくだろう。

昨年の石化製品の需要は4-6月が底となり、一部の事業では7-9月にも響いた。しかし10月以降は持ち直し、足元では自動車を中心に回復基調を強めている。IMFの発表では、世界のGDPの成長率は昨年がマイナス3.3%だったが、今年は6%、来年は4.4%の成長を見込むなど、世界経済は、コロナ禍当初には想像できなかったスピードと力強さで立ち直りつつある。中でも、GDPが昨年のコロナ禍でも2.3%、そして今年の見通しが8.4%と勢いのある中国が、牽引役となっていくだろう。