JSRは東名ブレースとともに、3Dプリンティングなどデジタル技術を活用した義肢装具の設計・製造支援サービスを提供する合弁会社「ラピセラ」を11月6日付で設立したと発表した。

この新たな設計・製造の支援サービスで、義肢装具士はこれまで手作業で行ってきた装具の設計・製造を一貫したデジタルワークフロー上で実行できるようになることから、義肢装具の生産性と利用者の満足度が同時に向上すると期待されている。

JSRグループでは、個別化医療実現への貢献を目的に〝デジタル×マテリアル〟をキーワードとして、義肢装具に関する研究開発と社会実装をJSR・慶應義塾大学医学化学イノベーションセンター (JKiC) で進めている。この取り組みの早期具現化を目指すJSRと、総合義肢装具メーカーとして豊富な臨床経験と伝統的製作技術をもつ東名ブレースの合意により、今回のラピセラ設立に至った。

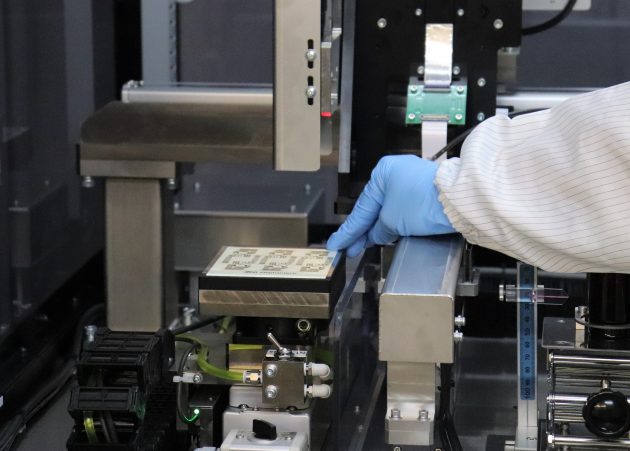

さらに新社では、JSRの出資先である米国Carbon社の最新鋭3Dプリンティング技術を導入するとともに、慶應義塾大学SFC研究所とJSRが取り組んでいる文部科学省センター・オブ・イノベーション (COI) プログラム「感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点」の3D設計技術に関する共同研究成果も活用することで、義肢装具利用者一人ひとりに合わせた革新的なデジタルサービスを展開していく。

JSRと東名ブレースは、本事業を通じて個別化医療を促進し、医療の質の向上に努めていく考えだ。