バイオベンチャー企業群のちとせグループで、研究・事業開発を行うちとせ研究所(神奈川県川崎市)は、AI(人工知能)を活用したバイオ生産管理システムの開発を開始する。

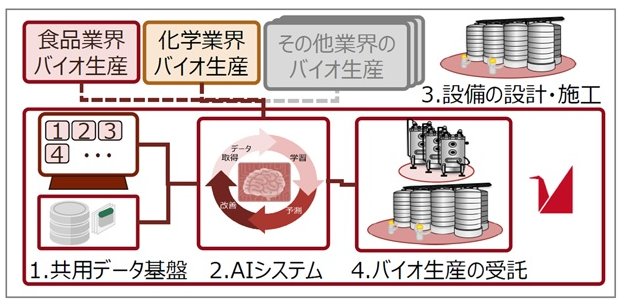

食品や化学、医薬などの様々な業界での生物資源を活用したバイオ生産現場に適用可能な業界横断型AIシステムと、そこで収集したデータを効果的に活用するための業界共用データ基盤の開発に取り掛かる。

同事業は、新エネルギー・産業技術総合研究所(NEDO)が助成する、「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業」として、6日に採択されたもの。三井化学やカネカ、味の素、協和発酵バイオ、長岡技術科学大学など、8者の共同・委託研究先の協力の下、2021年度までの開発を目指す。

ちとせ研究所は同事業を推進する中で、バイオ生産マネジメントシステム実現に向け、データ基盤システムの運用や利便性の向上、リアルタイムの情報共有を行い、課題の抽出・改善を通じて、バイオエコノミー市場に生産マネジメント共通基盤を提供する。生産効率向上に有効なデータを共通化することで市場拡大に貢献していく考えだ。

AIやIoTを高度に活用し、社会課題の早期解決と新産業の創出を両立する新たな社会「Society 5.0」。政府はその実現に向け、技術や人、モノ、機械、企業などさまざまなつながりによって新たな付加価値を生み出す産業社会「コネクテッド・インダストリーズ」政策を推進している。

重点5分野の1つであるバイオ・素材分野については、バイオ生産現場では旧来からの職人技に頼ることが多く、AIを用いた人の制御を超える生産マネジメントシステムの構築が期待されている。

同事業では、従来バイオ生産現場で活用されていなかった光学系や電気化学系などのセンサーデータと、生物資源を有価物に変換するための培養技術との相関関係を見いだすことで、人間の経験と勘では従来不可能だった最適な培養手法を予測するAIシステムの開発と、培養効率を格段に引き上げる手法の早期確立を目指す。