[クボタケミックス・人事](1日)▽解兼堺工場長、ものづくり本部長武井秀樹▽同工場長坂本宏昭。

クボタケミックス 人事(1日)

2021年5月18日

2021年5月18日

2021年5月18日

2021年5月17日

2021年5月17日

2021年5月17日

2021年5月17日

2021年5月17日

2021年5月17日

2021年5月17日

日本化学会はこのほど、2022~2023年度の会長候補として東京大学教授の菅裕明氏を内定したと発表した。来年の定時社員総会で理事に選任され、その後の理事会で会長に選任される予定。

菅氏は米国マサチューセッツ工科大学化学科を卒業後、同大学の博士研究員をはじめバッファロー大学のアソシエイト・プロフェッサーなどを歴任。現在は東京大学大学院理学系研究科化学専攻・教授を務めている。またアントレプレナー(起業家)としても、ペプチドリーム社やミラバイオロジクス社の創業にも携わっている。専門分野は有機化学、生物有機化学、ケミカルバイオロジー。

会長としての抱負について菅氏は「日本化学会は、これまでの活動をさらに強化し、アカデミア研究の国際的競争力の向上に尽力することはもちろんのこと、公益社団法人として産業変革を先導できる人材輩出と産学連携・イノベーションを起こす『きっかけの場』を担う組織にして、世界に誇れる化学会にしたい」と述べている。

2021年5月17日

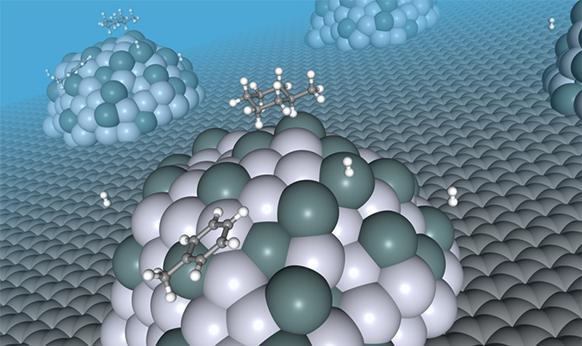

ENEOSはこのほど、新物質開発・材料探索を加速する高速の汎用原子レベルシミュレータを提供する合弁会社の設立について、Preferred Networks(PFN)と合意したと発表した。出資比率はPFN:51%、ENEOS:49%。

両社は2019年度に戦略的な協業体制の構築に合意しており、AI技術を活用したマテリアルズインフォマティクス(MI)分野での革新的事業創出を検討してきた。新会社では、今夏をめどに、両社の知見をもとに開発した高速の汎用原子レベルシミュレータをクラウドサービスとして提供していく予定だ。

両社は今回、材料探索技術の高速化と汎用性向上を実現するため、従来の物理シミュレータに深層学習モデルを組み込み、原子レベルで材料を再現することで大規模な材料探索を行える汎用原子レベルシミュレータを開発。深層学習モデルの訓練には、スーパーコンピュータを使って物理シミュレーションした膨大な量の原子構造データを使用している。これにより、計算スピードは従来の数万倍に高速化するとともに、領域を限定しない様々な物質に適用可能な汎用性を実現した。

同協業では、MIのコア技術となる汎用原子レベルシミュレータを提供することにより、様々な材料開発分野での革新的な素材開発を加速させ、イノベーション創出・実現に貢献していく考えだ。