今道明氏(いまみち・あきら=元三井石油化学工業〈現三井化学〉専務取締役)10月10日東京都立多摩総合医療センターで死去。90歳。葬儀・告別式は10月14日に近親者のみで執り行われた。喪主は妻・今道千穂子さん。

2019年12月10日

2019年12月10日

2019年12月10日

太陽石油は、「第65回 山口新聞 山口県児童・幼児動物画コンクール」に協賛。11月23日に表彰式が開催された。

このコンクールは、いきものを観察・描写させることで子どもたちの感性や表現力を育むために、山口県内の3つの動物園「秋吉台サファリランド」「宇部市ときわ公園」「周南市徳山動物園」の動物や鳥などを描いた作品を募集するもの。

今年のコンクールには、山口県内の幼児・小学生より合計1605点の応募があり、その中から特別賞18点、金賞32点、銀賞68点、佳作127点の計245点が選出された。表彰式では「太陽石油SOLATO賞」を含めた特別賞の受賞者へ賞状などが授与された。

同社は、社会貢献活動の一環として、今後も次世代を担う子どもたちの健全な育成を目的にした、このような事業への支援を続けていく考えだ。

2019年12月10日

2019年12月10日

出光興産はこのほど、沖縄県うるま市立彩橋(あやはし)小中学校で和楽器の演奏・体験学習と桜の植樹式を行う、第13回「ふるさとプロジェクト」を開催した。

「ふるさとプロジェクト」は「次代を担う若者の挑戦・成長・能力発揮」と、いつまでも美しい故郷を想い大事にする心を育むことを支援していく目的で、昨年10月から行っている。

今回は11月29日に、同社のグループ会社である沖縄出光の沖縄油槽所があるうるま市で開催。うるま市立彩橋小中学校の全校児童約90人が参加し、その模様を平安座(へんざ)自治会や、沖縄県内に勤務する同社関係者など約30人が見学した。

子どもたちは普段目にしている三線(さんしん)やエイサーの太鼓とは異なる、大きな和太鼓や篠笛の力強く美しい響きに耳を傾け、和太鼓体験にも目を輝かせて積極的に取り組んだ。また、ギターが堪能な佐次田校長が和楽器とのコラボ演奏を披露する場面もあり、記憶に残る会となった。

同プロジェクトは、子どもたちが目の前で和楽器に接することで、日本の良き伝統文化を心と体で感じるとともに、日本を代表する桜の木の植樹により、苗木を大事に育てることを通じて命の大切さを学び、桜を見るたびに故郷に思いを馳せてもらいたいという願いを込めて開催している。

同社では今後も同活動を通じ、小学生に日本の伝統文化を体験する機会を提供し、次世代育成と文化振興、地域に貢献していく。

2019年12月10日

積水化学工業はこのほど、住宅カンパニーにおいて、分譲マンションブランド「HEIM SUITE(ハイムスイート)」の展開を開始した。

住宅カンパニーではESG経営を推進し、社会課題の解決や盤石な経営基盤の構築を事業の成長力として位置づけている。「ハイムスイート」はこのような考え方の下、戸建て住宅で培った「安心・安全」「環境・快適」を分譲マンションにも展開。幅広い層のユーザーに災害時の安心と日常の快適性を実現する同社ならではの住まいを提案する。

なお「ハイムスイート」には、積水グループの技術力を結集した21品目の製品が採用されている。ブランド展開の第1弾は、同社グループの技術力をFusion(融合)させたまちづくりとして開発を進める「あさかリードタウン」(埼玉県朝霞市)内に、2021年2月竣工予定の「HEIM SUITE Asaka(ハイムスイートあさか)」。

同タウンの地下部分は同社のインフラ技術で基盤を整備し、地上部分は「ハイムスイート」と「セキスイハイム」で構成することで、安心・安全でサステナブルな住まいを提供する。

「ハイムスイート」のコンセプトに基づき、212戸全て南向き住戸の快適性と、商業・保育施設・公園が徒歩分圏内という利便性も兼ね備えた次世代型レジデンスを目指す考えだ。

2019年12月10日

富士フイルムはこのほど、米国に「バイオサイエンス&エンジニアリング研究所(アメリカ)」(米バイオ研)を設立し、今月から研究活動を本格的に開始した。

再生医療や遺伝子治療などバイオ医療分野の研究基盤をさらに強化するため。「米バイオ研」は、バイオ医療の基礎研究から生産プロセス開発までを一貫して行うとともに、細胞を用いた新たな創薬支援の基盤研究を担う研究所。細胞と培地との一体的な研究を推進する中で、同社が長年培った画像解析技術や最先端のAIやICT技術などを活用していく。

具体的には、細胞代謝や遺伝子発現の解析などのバイオインフォマティクス(生命情報科学)、遺伝子編集技術などのセルエンジニアリング、製造の自動化技術、細胞を用いた新たな創薬支援技術などの研究に取り組む。

昨年3月には、富士フイルム先進研究所(神奈川県足柄上郡)内に、細胞研究者や生産プロセス開発者を集約して「バイオサイエンス&エンジニアリング研究所」(バイオ研)を設立。バイオ医薬品やiPS細胞、再生医療製品、培地などグループ会社がもつ最先端技術とノウハウを結集・融合させて、バイオ医療の先進的な研究開発を行っている。

今後は、日本と米国のバイオ研が連携を図ることで、2拠点体制でバイオ医療の研究を強力に推進し、グループの研究開発力をさらに高めていく考えだ。

2019年12月10日

帝人フロンティアは小売事業の新たな展開として、素材から縫製、販売までを一貫して対応し展開するメンズウェアブランド「TEIMEN GINZA(テイメン ギンザ)」を立ち上げた。

同ブランドとして展開する商品ラインアップは、ジャケットやパンツ、ベスト、コートなどのドレスアイテムとパターンオーダースーツで、3日から東京都中央区にあるテイジンメンズショップ2階のブランドショップで販売を開始した。来年2月からブランド専用ECサイトを立ち上げる予定。2020年度に1億円、2025年度に6億円の売上を目指す。

同社は製品事業の拡大に向けて、独自の機能素材を活用するサプライチェーンを構築し、川上から川下までを一気通貫で対応できる体制作りを進めてきた。

こうした中、機能素材を活用した高付加価値化により希少性を発揮するため、「大人の男性」を対象とし、高級感やストレッチ性などの着用快適性、しわになりにくいなどの取り扱いやすさをもつ、メンズドレスアイテムの新たなブランドを立ち上げ、小売事業を展開することにした。

取り扱う製品は独自の機能性ポリエステル素材を、世界的な高級ブランドを取り扱うイタリアの協力工場で縫製する。外観に高級感があり、機能性をもつポリエステル素材を使用することにより、ドレッシーでありながら柔らかな雰囲気をもつ、伝統的なイタリアンクラッシックスタイルを実現し、機能性や取り扱いやすさも兼ね備えている。

また、帝人フロンティアの機能素材を国内縫製するパターンオーダースーツも展開し、高級感とストレッチ性などの着用快適性、家庭で洗濯が可能な取り扱いやすさなどを実現する。

素材として使用するのは、帝人フロンティアの梳毛調ストレッチ素材「トリクシオン」や、紡毛調ポリエステル素材「ソロテックス フルフラン」などの機能性ポリエステル素材。

これらを使用することで、ストレッチ性や軽量性などの着用快適性を実現している。こうした機能素材は合成繊維でありながら、外観に高級感があり、一般的な天然繊維素材に比べてしわになりにくく、虫食いがないなどの取り扱いやすさも特徴としている。

ブランドショップの住所は東京都中央区銀座4-3-10銀座中央ビル。電話03-3564-3264。営業時間は月~金:午前11時半~午後8時、土・日・祝:午前11時~午後7時半。定休日は年末年始。

2019年12月10日

三菱ケミカルホールディングス(HD)は9日、企業が環境・人・社会に与える影響を反映させた新たな企業価値算出手法の確立を目的に設立された「Value Balancing Alliance」(VBA)に日本企業として初めて参画すると発表した。

VBAは、今年8月にBASF、ボッシュ、ノバルティスほか欧米韓の世界的企業8社によって設立された非営利団体。OECDや複数の監査法人と協力し、LCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方を環境影響のみならず社会影響にも展開するなど、企業が環境・人・社会に与える影響を金額換算し、企業間で比較・分析できるようにする企業価値算出の手法と、それに基づく会計基準を今後3年かけて確立することを目指している。金額換算する例として、人材育成による人的資本形成への寄与や雇用、納税による社会への貢献などが挙げられる。

三菱ケミカルHDは、12月からVBAのステアリングコミッティと企業価値算出の手法開発を担うチームに参画する。近年ESGの取り組みを中長期的な企業価値の評価要素とすることが定着化してきており、同社グループでは、社会価値と経済価値を持続的に両立させることで企業価値(KAITEKI価値)の向上を推進している。こうした中、VBAに参画することで ESG要素を内包したKAITEKI価値算出の高度化を図っていく。

同社グループは、「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」を「KAITEKI」と表現し、この実現をビジョンとして企業活動を展開。今後もKAITEKI実現を目指した環境・社会課題解決への貢献や、適切な情報開示を通じた経営の透明性の向上に向けて取り組んでいく。

2019年12月9日

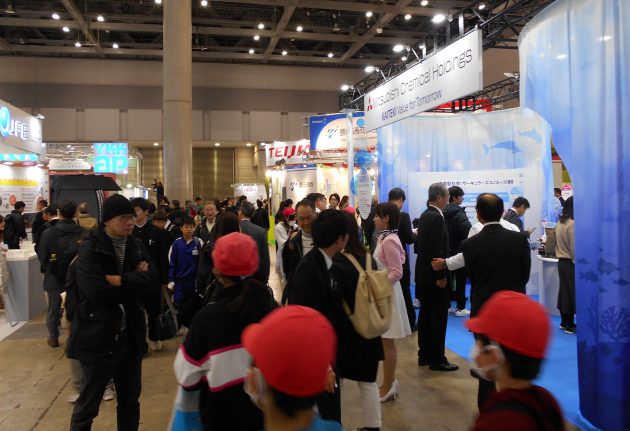

アジアを代表する環境の総合展示会「エコプロ2019」が5~7日、東京ビッグサイトで開催された。21回目となる今回のテーマは「持続可能な社会の実現に向けて」。515社・団体が、環境問題への対応やSDGsへの取り組みなどを紹介した。

化学メーカーのうち、JXTGエネルギーは全国7カ所で展開している、森林保全活動「ENEOSの森」をイメージした「ENEOSブース」を出展。環境保全活動・社会貢献活動、水素社会に向けた取り組みを紹介し、水素ステーションのジオラマや、水素充填機の実物大模型の展示などを行った。

化学メーカーのうち、JXTGエネルギーは全国7カ所で展開している、森林保全活動「ENEOSの森」をイメージした「ENEOSブース」を出展。環境保全活動・社会貢献活動、水素社会に向けた取り組みを紹介し、水素ステーションのジオラマや、水素充填機の実物大模型の展示などを行った。

積水化学工業グループは「持続可能な未来のために積水化学グループが取り組むこと」をテーマに、気候変動の「緩和」と「適応」のソリューションとして、製品・技術・コンセプトを幅広く展示した。その1つ、雨水貯留システム「クロスウェーブ」では、1m角のプラスチック製貯留材の実物を積み上げ、パネルやビデオも使って効果などを説明していた。

帝人グループはゼロエミッションビークルの実現に向けた環境技術や、プラスチック海洋ごみ問題への取り組みなどを紹介した。ゼロエミッションビークルでは、オーストラリアの世界最大級のソーラーカーレースに参戦した工学院大学の実機を展示。そこに搭載されたポリカーボネート(ウインドウ)、パラ系アラミド繊維(タイヤカバー)、炭素繊維(タイヤ、ボディ)などの実物とサンプルを展示して解説した。

デンカは環境への取り組みの一環として、建設中のものを含めると17ヵ所になる、自社運営の水力発電によるクリーンエネルギーの利用や、自動車の電動化・軽量化を支える製品・技術などを紹介した。水力発電ではジオラマとビデオで発電の仕組みなどを説明した。

東洋紡グループは様々な社会課題に対するソリューションを、「素材+サイエンス」で提供するとして、水処理膜や集塵フィルター用繊維などをPR。海水を脱塩して飲料水に変える高性能水処理膜「ホロセップ」については、実際に汚泥の濁りを除去するデモンストレーションを行った。

日本ゼオンはオープンイノベーションプロジェクト「PROJECT LNES(ルネス)」による、10年後の未来を提案。軽くてデザイン性の高いソーラーカードの活用法を、ジオラマ風の展示により紹介していた。

三菱ケミカルホールディングスは循環型社会に貢献できる製品として、生分解性プラスチック「BioPBS」やリサイクル炭素繊維、ペットボトル100%で作られたリサイクルポリエステル繊維などを展示。「BioPBS」では、土の中に3日間、15日間、45日間入れたものをそのまま展示して、どのように分解するかを示していた。