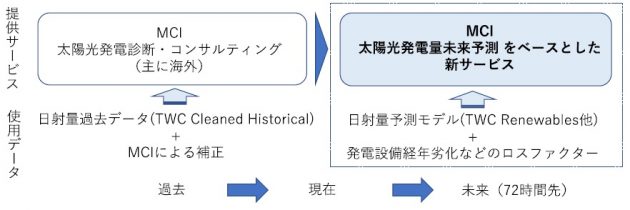

三井化学は「太陽光発電の診断・コンサルティング事業」をグローバルでさらに発展させるため、このほど日本IBMがもつAIの専門性や知見と、日本IBMのグループ企業であるThe Weather Company(TWC)の高精度な天候データを活用し、精度の高い日射量データを算出する技術を開発したと発表した。これに加えて、日射量未来予測の精度向上と太陽光発電量の未来予測をベースとした新たなソリューションの開発と販売計画を策定した。

三井化学と日本IBMは今後、TWCが提供する様々な気象パラメータと地理地形データ分析基盤「IBM Weather Operations Center」(IBM WOC)を利用し、三井化学がもつ太陽光発電所の発電量に関わるデータをAiに学習させることで、精度の高い日射量未来予測モデルと太陽光発電量未来予測モデルを開発し、72時間先の発電量未来予測・需要未来予測などのサービスを来年度中をめどに提供・販売していく考えだ。

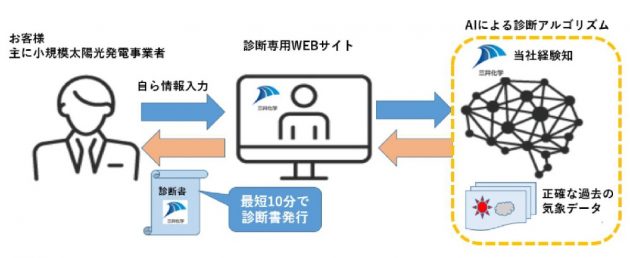

三井化学は、すでに国内とインドで太陽光発電の診断・コンサルティング事業を手掛けている。また、アジア、中東、アフリカなど、今後太陽光発電プラントプロジェクトの本格化が期待される地域を中心に太陽光発電関連ソリューションビジネスについて、構想策定コンサルティングからソリューション提供、アフターサービスまで展開し、再生可能エネルギーの世界規模での活用に貢献するビジネスの拡大を掲げている。

一方、TWCは、2016年からIBMのグループ企業となった世界で最も予測が正確な気象情報サービス会社。日本IBM内に「アジア太平洋気象予報センター」を設置しており、気象予報士が24時間365日常駐して、企業向けの気象データをクラウドサービスで提供している。

TWCは、AIを活用して精度が高く、15分ごとに更新される500メートル・メッシュという狭い範囲かつ最大15日先までの予報データを収集でき、気温や降水量、風向・風速、気圧といった一般的な項目のほか、直達日射量、体感温度、雲量など、ビジネスへの影響分析に活用するための豊富な予報、現況、過去データをネットワークで全世界のあらゆる地点で提供している。また、IBM WOCという総合気象ダッシュボード・ソリューションにより、気象データに衛星データほか多様な地理空間データセットと掛け合わせてビジネスへ影響を分析しあらゆる業種の顧客の意思決定を支援している。

新サービスの位置づけ