東洋紡はこのほど、同社敦賀バイオ研究所(福井県敦賀市)が地域への感謝の意を込め、行政検査と医療機関内でのスクリーニングへの貢献を願い、福井県に新型コロナウイルス検出キット「SARS‐CoV‐2 Detection Kit」を寄贈したと発表した。

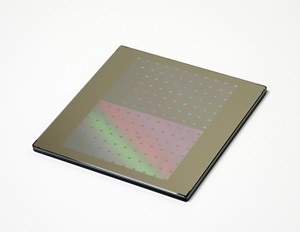

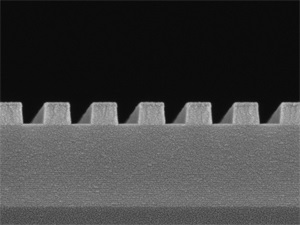

同キットは、これまで2時間半以上かかるのが一般的だったPCR法による新型コロナウイルスの抽出から検出・測定までを、最短60分以内で完了。今年4月から敦賀バイオ工場(同)で製造を開始し、研究用試薬として全国の研究機関や大学の研究室、製薬メーカーの研究部門向けに販売を始めた。5月からは公的医療保険適用の対象となり、地方衛生研究所や病院などでも使用されている。

今月7日、福井県衛生環境研究センターで行われた寄贈式で、同センターの谷口和之所長に、東洋紡の荒川琢敦賀バイオ研究所長より検出キットが手渡された。同社は今後も、新型コロナウイルスの感染拡大防止に日夜尽力している人々を支援していく考えだ。

敦賀バイオ研究所は、東洋紡のバイオ分野の研究・開発拠点、並びに事業部直轄の研究所として、新製品開発の推進を担う。診断薬用酵素や生化学診断薬、研究用試薬を中心とした研究開発に加えて、醗酵生産技術・タンパク質や遺伝子の取り扱い技術といったバイオのコア技術を生かした機能性物質・診断システム・創薬支援など新分野での新製品開発にも取り組んでいる。