足元需要は回復傾向も、コロナ再拡大が懸念材料

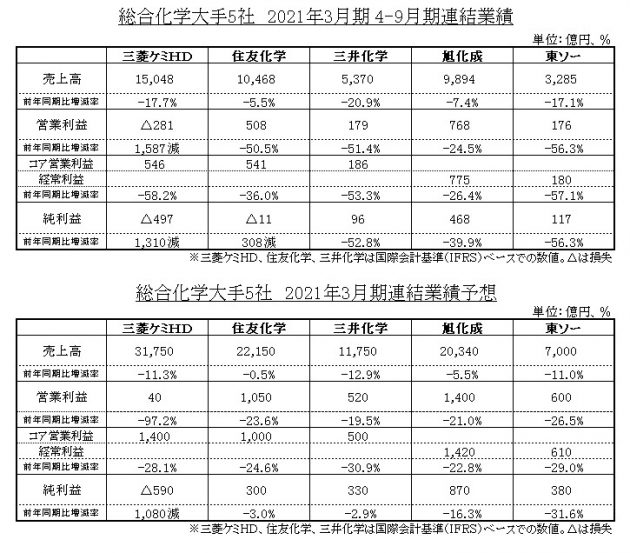

総合化学大手5社(三菱ケミカルホールディングス、住友化学、三井化学、旭化成、東ソー)の上期(4-9月期)業績は、新型コロナによる需要減少の影響が4-6月期を中心に強く表れたことから、前年同期比で厳しい結果となった。

各社の利益を見ると、コア営業利益(IFRS)では、三菱ケミHDは前年同期比58%減の546億円、住友化学は同36%減の541億円、三井化学は同53%減の186億円となり、営業利益では旭化成が同25%減の768億円、東ソーが同56%減の176億円と、揃って2桁の減益率となった。中でも石化事業は、原油・ナフサ価格の下落に伴い製品市況が低迷し、コロナ影響で販売数量も大きく減少。三菱ケミカルのMMA、旭化成のアクリロニトリル(AN)、東ソーのMDIなど市況製品の交易条件が大幅に悪化した。また、4-6月期の国産ナフサ価格は2万5000円と、1―3月期に比べ2万円近く下落しており、在庫の受払い差や評価損が発生したことも収益の下押し要因となっている。

一方、4-9月期の各社の売上高営業利益率(ROS)を見ると、コア営業利益では、三菱ケミHDが3.6%(前年同期比3.6ポイント減)、住友化学が5.2%(同2.4ポイント減)、三井化学が3.5%(同2.4ポイント減)となり、営業利益では旭化成が7.8%(同1.7ポイント減)、東ソーが5.5%(同4.7ポイント減)となった。

三菱ケミHDはケミカルズセグメント(MMA、石油化学、炭素)、住友化学は石化事業、三井化学は基盤素材、旭化成は基盤マテリアルズ(AN)とパフォーマンスプロダクツ(合成ゴムやエンジニアリングプラスチックス)、東ソーは石化とクロル・アルカリ(MDI)、での収益悪化がROS低下につながった。コロナ影響によりロックダウンが導入されたことで世界経済が停滞し、汎用品を中心に需要が減少したことが伺える。

今後については、4―6月期を底に需要が回復傾向となっており、下期もこの傾向が続くとの見方が強まっている。特に中国では、自動車や家電などの生産活動が活発化し、石化製品の需要が拡大していることや、半導体関連製品もリモート化や5Gの進展で好調さ継続している。

こうした状況を受け、通期業績見通しでは、住友化学と三井化学はコア営業利益の上方修正を行い、旭化成はレンジで示していた営業利益からの上積みを見込むなど、各社の収益の上振れが期待される。とはいえ、足元でコロナ感染が再拡大の様相を見せていることや、米国大統領選の結果を受け世界情勢が不安定化していることが懸念材料。この先、世界経済が変調する可能性もあり、事業環境はこの先も予断を許さない状況が続きそうだ。