[出光興産・人事](9月1日)▽生産技術センター製造技術開発室機能材料グループリーダー茂木広明▽徳山事業所技術課長舘崎圭。

2020年8月20日

2020年8月20日

出光興産は19日、石油化学製品1,4‐ブタンジオール(BDO)の製造・販売事業を行うBASF出光(BIC:BASF67%、出光33%)について、BASFとの合弁契約を解消し、BDO事業から撤退することを決定したと発表した。

BDOは、伸縮性繊維やエンジニアリングプラスチックの原料として使われる有機化合物。近年、国内需要の減少、アジアでの設備新増設による供給過剰などで事業環境が悪化しており、今後の方針について検討した結果、事業継続は困難と判断した。千葉事業所内にあるBICの製造設備(年産2万5000t)は今年12月に停止し、その後合弁契約を解消する。

なお、BICのBDO事業はBASFグループが承継し、既存の顧客への供給を継続する。

2020年8月19日

出光興産はこのほど、4カ国(日本、シンガポール、韓国、ベトナム)7拠点をつなぎ、小中学生を対象としたオンライン「こども参観」を実施した。

「こども参観」は、仕事と家庭を両立する社員が男女ともに増えている中、親子のコミュニケーション促進と、子育て世代への職場の理解を深める機会の創出を目的に2019年より実施。今年はコロナ禍の状況下ではあるものの、今できる範囲の中で工夫し継続することが必要と考え、次世代育成支援として、こどもが親の働く企業や社会を知る機会の創出を目的に、オンラインでの開催を決定した。

国内4拠点、海外3拠点から社員のこどもたち19人が参加。製油所・石油化学工場をもつ千葉事業所からエネルギーの安定供給や安全管理の重要性を紹介するとともに、ハノイ事務所(ベトナム)からは燃料販売での日本と海外のサービスステーション(SS)の違いなどを紹介した。質疑応答ではこどもたちから、海外のSSに関する疑問や、24時間操業している製造現場への率直な質問が飛び交った。

2020年8月17日

出光興産はこのほど、シェルブランドの潤滑油事業を手掛ける完全子会社のシェルルブリカンツジャパン(SLJ)の全株式を、シェルに譲渡することを決定したと発表した。なお株式譲渡の実行日は今年12月末を予定している。

これまで、出光が同社ブランドの潤滑油事業を、SLJがシェルブランドの潤滑油事業を行ってきた。しかし、今後の潤滑油事業の方向性や経営統合の状況などを勘案した結果、SLJをシェルに譲渡し、競合する両ブランド事業の独立した運営体制を確立の上、それぞれがより一層の成長・発展を目指すことが最適と判断した。

譲渡後は、出光は同社ブランドの潤滑油事業に経営資源を集中し、引き続き潤滑油のグローバルサプライヤーとして事業の強化・拡大を目指す。そして確かな技術知識で、顧客に最適なソリューションを提供していく考えだ。

2020年8月7日

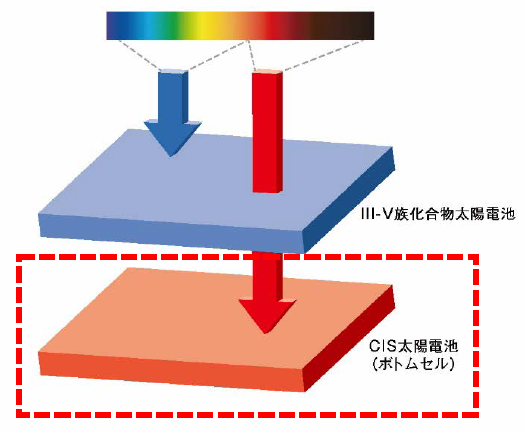

出光興産はこのほど、同社が提案する「フィルム型超軽量モジュール太陽電池の開発(重量制約のある屋根向け)」および「移動体用太陽電池の研究開発」の2件が、NEDOの「太陽光発電主力電源化推進技術開発/太陽光発電の新市場創造技術開発」事業の共同研究事業として採択されたと発表した。事業期間は、2件とも5年間(2020~2024年度)。

NEDOの「太陽光発電主力電源化推進技術開発/太陽光発電の新市場創造技術開発」事業は、太陽光発電の主力電源化推進を目的に従来の技術では太陽光発電の導入が進んでいない場所(重量制約のある屋根、建物壁面、移動体向けなど)に必要とされる性能を満たし、各市場の創出・拡大に資する技術開発を目指すもの。

新技術開発は、100%子会社のソーラーフロンティアが生産・販売する「CIS太陽電池」(銅・インジウム・セレンを材料とする化合物系の太陽電池)の技術を応用する。

出光興産はこれまでも次世代太陽電池の開発に取り組んできた。今回の事業採択を受け、太陽電池の設置場所拡大へ向けた新技術開発をさらに推進していく。

2020年8月7日

出光興産は6日、2021年3月期第1四半期(4-6月期)連結決算を発表した。売上高は前年同期比33%減の9828億円、営業損失708億円(同1048億円減)、経常損失995億円(同1341億円減)、純損失813億円(同1173億円減)。セグメント利益は、在庫影響による損失などにより大幅減益となった。在庫影響を除いた営業利益+持分利益は、営業損失31億円(同342億円減)、純損失158億円(同507億円減)となる。

コロナ影響については、燃料油主要4品目の販売は同12%減、JET燃料は同77%減だった。また、基礎化学品市況の軟化、資源価格の下落や、高機能材セグメントでは需要減少の影響が顕在化した。

セグメント別に見ると、燃料油セグメントは売上高35%減の7574億円、セグメント損失1038億円(同1090億円減)。原油価格の下落および販売数量が減少したことなどで減収となり、在庫評価影響や持分法投資損失の増加が減益要因となった。

基礎化学品セグメントは売上36%減の728億円、セグメント利益98%減の1億円。ナフサ価格が下落したことなどで減収となり、スチレンモノマーなど製品マージンが縮小し減益となった。

高機能材セグメントは売上高17%減の810億円、セグメント利益26%減の48億円。潤滑油事業で販売数量が減少した。

電力・再生可能エネルギーセグメントは売上高微減の292億円、セグメント利益92%減の1億円。ソーラー事業で販売数量が減少し、販売単価が下落した。

資源セグメントは売上高37%減の418億円、セグメント利益80%減の32億円。その他セグメントは、売上高16%増の6億円、セグメント利益2.2倍の1億円だった。

なお通期業績予想については、前回発表を据え置いている。

2020年7月30日

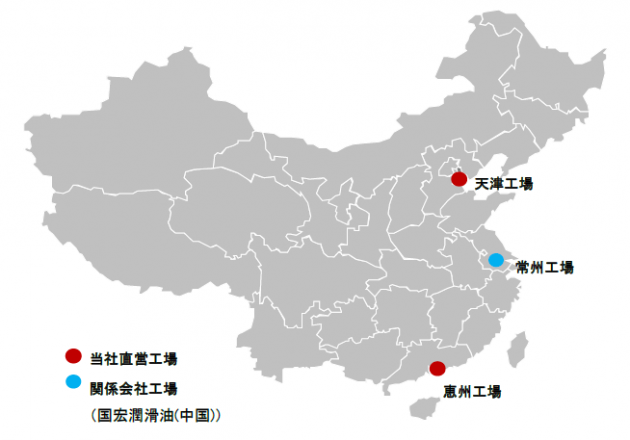

出光興産は29日、中国で2カ所目の直営潤滑油製造工場となる「恵州出光潤滑油・恵州工場」を稼働し生産を開始したと発表した。

恵州工場は、中国での高性能潤滑油の需要増に対応した供給能力増強を目的に建設。年産12万㎘の生産能力をもつ。今回の恵州工場の生産開始により、同社グループの中国での潤滑油供給能力は、合計で年産29万㎘となった。

華南に位置する今回新設した恵州工場と、華北の天津工場〈年産12万㎘:出光潤滑油(中国)が運営〉、華東の常州工場〈年産5万㎘:関係会社の国宏潤滑油(中国)が運営〉の3カ所の運営を通じて、世界最大の潤滑油需要国である中国全土へ、安定供給体制の確立と供給の最適化に取り組む。

同社は今後も、中国の販売・供給体制のさらなる充実を図り、潤滑油のグローバルサプライヤーとして事業の強化・拡大を目指す考えだ。

2020年7月16日

出光興産は15日、連名他社・大学と共同で進めてきた「廃コンクリートなど産業廃棄物中のカルシウム等を用いた加速炭酸塩化プロセスの研究開発」が、NEDOの「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・有効利用実用化技術開発/炭酸塩、コンクリート製品・コンクリート構造物へのCO2利用技術開発」プロジェクトにおいて、研究開発委託事業に採択されたと発表した。

出光興産と5者(宇部興産、日揮グローバル、日揮、成蹊大学、東北大学)は、産業廃棄物を活用し、火力発電所や工場から排出されるCO2を資源へ転換する技術開発を進めてきていた。同事業の委託期間は2020~2024年度の5年間。廃コンクリートなどカルシウムを多く含む産業廃棄物から原料となるカルシウムを抽出し、排ガス中のCO2と反応させて固定化させるプロセスの実用化と普及を目指した技術開発を行う。

また、カルシウム分の抽出と炭酸塩化の効率を高めるため、加速炭酸塩化技術について試験・評価を実施するとともに、プロセス全体の最適化を図りながら技術を確立させ、CO2削減効果を評価していく。

今回の事業採択を受け、発電所や工場から排出されるCO2の固定化に係る新たな技術を産学官の協働により開発するとともに、原料調達から用途開発に至るまでの幅広い領域で、社会実装に向けた取り組みを加速する。

2020年7月7日

出光興産とテクノロジーベンチャー企業のグリッドはこのほど、三井物産と深層強化学習などのAI技術を活用した「内航船による海上輸送(配船)計画の最適化」の第1弾となる実証実験が完了したと発表した。

今回の実証実験では、これまで石油元売り業界の喫緊の課題であった熟練担当者の経験や職人技に依存した配船計画策定について、AI最適化技術を用いた最適化と自動化を目指してきた。実証実験では、製油所から油槽所へ製品を海上輸送する現実の配船オペレーションを再現するシミュレーター構築とAI配船最適化モデルの構築を行い、AIによる最適な配船計画策定を実現。過去実績データとAI配船結果との比較検証を行った結果、安定供給を実現しつつ輸送効率を最大約20%改善できる配船計画の作成に成功した。

これにより輸送コスト削減を図るとともに、属人化しがちであった配船計画業務の標準化ができ、さらには燃料消費量の低減による環境負荷軽減にも貢献できる。また、計画立案速度も格段に上がり、これまで計画立案に要していた時間の約60分の1にまで削減し、約1カ月の計画を数分で立案することが可能となった。この成果は、担当者の業務負担を大幅に軽減し、また複数の配船計画を比較し最良の計画を担当者が選択するという業務プロセスの改善も期待できる。

構築された配船計画モデルは、船舶の運航効率や製品の積み付けバランス、航海時間や荷役時間を含めた船舶稼働時間など様々な制約条件を考慮しており、計画の実行性という観点からも、配船計画担当者や海運会社にとって違和感のない現実的な配船計画を作成できることを確認している。

世界的に見ても類を見ない、深層強化学習の社会課題への応用によるAI配船計画最適化の成功は、サプライチェーン全体の最適化への大きな足掛かりとなることが期待される。今後は実運用に向け、製油所・油槽所・船舶の数をさらに増やしたAI配船計画モデル構築の検証を実施するとともに、システム構築のための仕様検討を開始し、2021年のシステム運用開始を目指す。

2020年7月6日

出光興産はこのほど、千葉事業所(千葉県市原市)にある重油直接脱硫装置(RH装置)の効率化改造工事を実施し、5月26日から稼働を開始した。この装置効率化により、千葉事業所のHS(高硫黄)C重油生産量を年間60万kl削減すると同時に、LS(低硫黄)C重油を年間50万kl増産することが可能となる。

今回のRH装置の効率化改造工事は、国際海事機関(IMO)が定める船舶用燃料の硫黄分規制への早期対応を図るもの。IMOは、今年1月からSOx(硫黄酸化物)排出規制を強化しており、世界的に高硫黄船舶用燃料を低硫黄化する取り組みが活発化。石油精製過程で余剰となるHSC重油への対応が必要となっている。

なお、同社は、増産されるLSC重油の供給余力を活用した競争力強化を図るため、流動接触分解装置(FCC装置)での重油分解能力向上(RFCC化)も実施する予定。また、今回の効率化改造工事は、経済産業省の補助事業「石油供給構造高度化事業費補助金(石油コンビナートの生産性向上及び強じん化推進事業のうち石油コンビナートの立地基盤整備支援事業)に係る補助事業」を活用し実施した。

出光興産は今後も、IMOが定める船舶用燃料の硫黄分規制への取り組みにより、地球環境負荷低減に努めるとともに、引き続き燃料油事業での競争力強化と石油製品の安定供給に努めていく。