新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はこのほど、日立製作所、スロベニア国営送電事業者ELESとともにスロベニアで推進するスマートコミュニティ実証事業の功績と将来の有望性が認められ、国際エネルギー機関(IEA)傘下のISGAN(国際スマートグリッド・アクション・ネットワーク)が運営する「ISGAN Award 2020」の最優秀賞を受賞したと発表した。

同賞は、26の国と地域の政府・研究機関・産業界の枠組みがスマートグリッドの取り組みを表彰するもので、今年で6回目。国際的に高く評価されたことを示し、NEDOおよび日本企業の最優秀賞受賞は初めて。

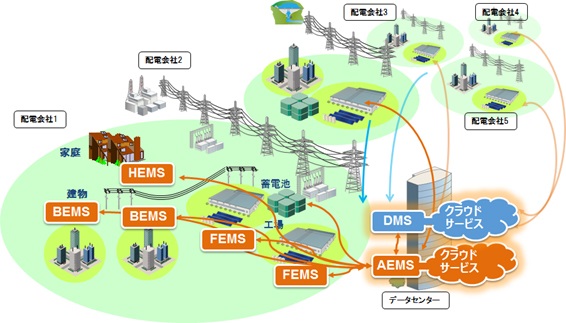

受賞事業は2016~19年の第1フェーズでは、スロベニアの複数の配電会社が利用できるクラウド型統合DMS(配電制御システム)を開発し、初期投資と保守費用を削減。また電圧変動を緩和する電圧最適化機能で再生可能エネルギーの大量導入を可能にし、停電時間を最小化する配電系統の事故復旧支援機能、電力需要ピークを抑制するデマンド・レスポンス機能などの高付加価値機能を実装し、その有効性を実証した。

2018~21年の第2フェーズでは、同事業で開発した高度エネルギー管理の多機能クラウド型AEMS(高度エネルギー管理システム)と需要家側の蓄電池、BEMS(ビル用管理システム)、HEMS(家庭用管理システム)などを連携させ、系統事故時の自立運転、送電事業者への調整力提供、瞬時電圧低下対策などの機能を、第1フェーズとは別の配電会社2社の協力で実証し、大口需要家と電力小売事業者向けのエネルギーサービス事業の確立を目指す。

今後、日立製作所とELESは第1フェーズの結果をもとに、クラウド型DMSのサービス提供型ビジネスモデルや実証エリア以外への普及展開を進める。第2フェーズは、実証機器の基本設計・製造は終え、据え付け・運転など事業の本格化を計画。特に事故時自立運転は、自然災害による被害甚大化に対する電力ネットワーク強靭化の技術として注目され、早期の社会実装が期待される。