WTI原油価格は13日、

13日のWTI、ブレント、ドバイ原油価格

2018年11月15日

2018年11月15日

2018年11月15日

DICは14日、2018年12月期第3四半期の連結業績を発表した。売上高は前年同期比3%増の6700億円、営業利益10%減の364億円、経常利益10%減の364億円、純利益36%減の224億円となった。

売上高は、製品価格の改定や堅調な出荷などにより増収となったが、利益項目は原料価格上昇や物流コスト増の影響などを受け減益となった。また、中国の環境規制や日米で発生した自然災害などの影響があったほか、欧州新興国の通貨安による換算目減りも利益を大きく圧迫した。

セグメント別で見ると、プリンティングインキ部門では、日本の売上高は4%減の548億円、営業利益61%減の11億円。出版用インキの需要減少などで減収。営業利益は、原料価格や物流コストの上昇を受け大幅な減益となった。

同部門での米州・欧州の売上高は4%増(現地通貨ベース:6%増)の1千856億円、営業利益11%増(同22%増)の70億円。北米では、パッケージ用インキは伸長したが、出版用・新聞用インキの需要減少などで前年同期並みとなった。

一方、欧州では、パッケージ用インキの出荷が好調で増収。中南米では、パッケージ用・新聞用インキの出荷が好調に推移し増収となった。セキュリティ印刷用インキの売上増が増益に寄与した。

同部門でのアジア・オセアニアの売上高は5%増(同6%増)の500億円、営業利益22%減(同21%減)の23億円。中国と南アジアでは、パッケージ用・出版用インキの出荷が伸長し増収。

オセアニアでは、出版用・新聞用インキの需要減少などで減収。インドでは全品目で増収となった。営業利益は、原料価格上昇を受け、大幅な減益となった。

ファインケミカル部門は、売上高3%減の992億円、営業利益5%減の125億円。顔料は、カラーフィルタ用や光輝材などの出荷は伸長したが、化粧品用の一時的な出荷低調などにより減収。TFT液晶は出荷が拡大したが、製品価格の低下により減収となった。

ポリマ部門は、売上高5%増の1千521億円、営業利益11%減の123億円。国内外でエポキシ樹脂などが電気・電子向けに伸長したことで全般的に増収。コンパウンド部門は、売上高1%増の485億円、営業利益25%減の26億円。PPSコンパウンドとジェットインキの出荷は順調に拡大したが、原料価格の上昇で大幅な減益。

アプリケーションマテリアルズ部門は、売上高5%増の428億円、営業利益39%増の25億円。工業用粘着テープや中空糸膜モジュールの出荷が伸長し増収となり、利益も大幅に拡大した。なお、通期の業績予想については、8月9日発表の数値を全項目で下方修正した。

2018年11月15日

東海カーボンは14日、2018年12月期第3四半期の連結業績を発表した。売上高は前年同期比107%増の1554億円、営業利益587%増の520億円、経常利益500%増の528億円、純利益599%増の594億円となった。

売上高は、新規獲得した黒鉛電極の北米拠点が昨年11月より貢献し、6月からはファインカーボンの韓国拠点、9月からはカーボンブラックの北米拠点が連結対象となり数量増に寄与した。営業利益は、3事業での新拠点獲得に加え、黒鉛電極などのマージン改善により前年同期を大幅に上回った。

セグメント別で見ると、黒鉛電極事業部門は、売上高365%増の692億円、営業利益は大幅増の381億円(前年同期比374億円増)。世界的な電炉鋼生産の回復や中国の電炉鋼シフト、主要原材料のひっ迫があり、黒鉛電極の需給タイト感が継続し、大幅な増収増益となった。

カーボンブラック事業部門は売上高39%増の490億円、営業利益47%増の78億円。カーボンブラックの世界需給の引き締まりや、中国の環境規制強化による中国メーカーの減速、タイヤメーカーからの高品質品への引き合いが活発化し、増収増益となった。

ファインカーボン事業部門は、売上高65%増の175億円、営業利益307%増の40億円。対面業界である半導体、一般産業用市場が堅調に推移する中、売価改善が大きく寄与し増収増益となった。

工業炉及び関連製品事業部門は、売上高83%増の80億円、営業利益150%増の20億円。自動車向けMLCC(積層セラミックコンデンサ)、LIB市場向けなどの工業炉販売が好調に推移し増収増益となった。

その他事業部門は、売上高19%増の116億円、営業利益43%増の9億円。摩擦材は建設・産業機械向けの需要増により増収。LIB負極材は、車載向け販売数量増により増収。全体として増収増益となった。なお、通期の業績予想については、売上高、営業利益、経常利益を前回発表の数値から上方修正した。

2018年11月15日

2018年11月15日

2018年11月15日

2018年11月15日

2018年11月15日

2018年11月15日

2018年11月15日

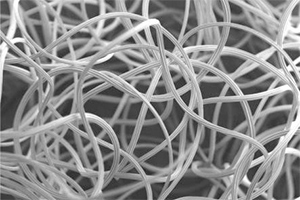

帝人フロンティアはこのほど、嵩高・軽量性と優れたストレッチ性、形態回復性を兼ね備えた超異型捲縮繊維「ソロテックス・オクタ」を開発した。

近年、羽毛の代替として合繊綿(短繊維)に対するニーズが高まっており、嵩高・軽量性と圧縮した後の形態回復性に優れた合繊素材が求められている。

一方、合繊糸(長繊維)に対しては、長年にわたり嵩高・軽量でストレッチ性に優れた素材が求められてきたが、中空などの異型断面形状により得られる嵩高・軽量性とストレッチ性とを両立させることは困難だった。

こうした中、同社は、ストレッチ性や形態回復性、クッション性などの特性を有するプロモーション素材「ソロテックス」を、中空構造の8フィン型断面とし、さらに繊維に捲縮性を持たせることにより、嵩高・軽量性とより一層のストレッチ性、形態回復性を兼ね備えた超異型捲縮繊維ソロテックス・オクタの開発に成功した。

ソロテックスが持つ特性に加え、①嵩高性と軽量性、ストレッチ性と形態回復性②短繊維でのストレッチ性、形態回復性、クッション性③テキスタイルでの吸汗速乾性、防透性、遮熱・断熱性、などの特性を持つ。

今後、同社は、同製品を次世代高機能素材と位置付け、短繊維については羽毛代替用の中綿・構造体を中心に展開し、不織布や他の繊維と組み合わせた構造体などに向けた繊維材料として幅広く展開していく。

一方、長繊維はスポーツ・ファッションなどの衣料用テキスタイルを中心に展開し、仮撚加工や混繊加工、精紡交撚といった他素材との複合加工などにより、衣料から資材までさまざまな分野での展開を図る。

同社は、今年度からテスト販売を開始し、2022年度には短繊維で400t、長繊維はテキスタイルとして100万mの販売を目指す。