JSRは13日、来年4月4日に移行が予定されている東京証券取引所(東証)の新市場区分で、「プライム市場」を選択し申請することを取締役で決議したと発表した。同社は7月に東証から同件に関する一次判定結果を受領し、「プライム市場」の上場維持基準に適合していることを確認していた。

今後は東証の定めるスケジュールに基づき、所定の手続きを進めていく。

2021年9月14日

2021年9月14日

昭和電工は13日、高効率SiCパワー半導体事業をグローバルに展開しているロームとの間で、パワー半導体向けSiCエピタキシャルウェハーに関する、複数年にわたる長期供給契約を締結したと発表した。

今回の長期供給契約の締結は、昭和電工の優れた品質と安定供給体制が評価されたものであり、先進的な開発を進めるロームと、SiCエピウェハーの特性均一性、低欠陥密度などの向上に向けた技術的な協力関係をさらに強化するものになる。

昭和電工のSiCエピウェハーは2009年の上市以来、システムサーバー電源や鉄道車両、太陽光発電システム用インバーター、電気自動車の高速充電スタンド用コンバーターなど様々な用途に採用。大きな成長が見込まれるSiCパワーデバイス市場では、SiCエピウェハー事業の拡大が期待される。

昭和電工グループは、世界最大(同社推定)のSiCエピウェハー外販メーカーとして、〝ベスト・イン・クラス〟をモットーに、急拡大する市場に高性能で高い信頼性の製品を供給し、電力損失や熱の発生が少なく、省エネルギーなSiCパワー半導体の普及に貢献していく考えだ。

2021年9月14日

旭化成は13日、米国子会社ゾール・メディカル(マサチューセッツ州)が、イスラエルの医療機器メーカー・イタマー(Itamar)社の全発行済み普通株式を総額約5億3800万米ドル(約592億円)で取得する最終合意書を締結したと発表した。今年末までの買収完了を予定する。

イタマー社は1997年に設立の、心臓病患者への医療に睡眠時無呼吸症の診断を加えることにフォーカスした、医療機器とデジタルヘルスのリーディングカンパニー。従業員数は約280人。患者と医療従事者のための革新的な睡眠時無呼吸症診断プログラムを開発しており、同製品はFDA(米国食品医薬品局)の認可を受け、自宅でできる安全で効果的な睡眠時無呼吸症の検査方法として使用されている。

一方、ゾール社は、医療機関向け除細動器や自動体外式除細動器(AED)、着用型自動除細動器「LifeVest」などの心肺蘇生を中心とした既存事業に加え、心不全や呼吸機能障害といった心肺蘇生の周辺領域を取り込むことにより、クリティカルケア事業のさらなる拡大を目指している。

同社のジョナサン・レナートCEOは、「現在、心血管疾患患者の60%が何らかの睡眠時無呼吸症を患っており、その患者の大部分が診断されていない状態と推定されている。イタマー社が加わることで、より多くの患者に睡眠呼吸障害の診断と治療を提供できるようになる」と、今回の買収に期待を寄せる。

ゾール社は、今年4月には中枢性睡眠時無呼吸症に対する植え込み型神経刺激デバイスの製造・販売を行う、米国の医療機器メーカー・レスピカルディア(Respicardia)社を買収。新たな事業を加えることで、睡眠時無呼吸症領域での在宅検査・診断ソリューションを獲得し、心臓病患者へのサービスを強化したい考えだ。

今回の買収は、イタマー社の株主による承認、規制当局による承認、その他の通常の取引完了条件を前提に、年末までの完了を見込む。また、買収完了後も、イタマー社の主要事業は、研究開発センターやデジタルヘルス技術センター、生産センターを含め、イスラエル・カイザリアにある現在の拠点で継続される予定となっている。

2021年9月13日

JSRはこのほど、2020年度のサステナビリティへの取り組み内容をまとめた「JSRグループ サステナビリティレポート2021」を発行した。JSRと国内外グループ会社からなる65社を対象範囲とし、ウェブサイト(https://www.jsr.co.jp/sustainability/)で公開している。

同レポートでは、サステナビリティ推進担当役員である中山美加氏が昨年度の総括、グループの目指す方向性や今後の取り組みなどのメッセージを発信。また、同社グループの非財務活動の各基本方針・活動内容・目標と実績の説明、詳細なESGデータを提供するとともに、新中期経営方針に合わせて見直した同社グループのマテリアリティ(重要課題)について、選定プロセスと外部有識者からの評価コメント(第三者意見)を掲載している。

なお、英語版については10月末に発行する予定。

2021年9月13日

三井化学は10日、100%子会社の三井化学アグロが、Meiji Seikaファルマの農薬事業を取得することで合意したと発表した。取得金額は概算で467億円、クロージングは年明けを予定する。

今回の事業取得により、対象事業がもつ原体ポートフォリオ、国内外の顧客基盤、創薬・製剤技術および天然物に関する技術を三井化学アグロと融合していくことで、国内市場のプレゼンス向上と今後成長が見込まれる海外農薬市場への展開加速を推進していく。また、継続的な新規原体創出と市場ニーズに応えるマーケットイン型の製剤開発の強化を図ることができ、三井化学の長期経営計画の実現と三井化学アグロの成長戦略を加速したい考えだ。

同事業取得までの流れは、まずMeiji Seikaファルマが新設会社を設立し、同社の農薬事業と同事業に係る子会社の全株式を吸収分割により新設会社に承継。その上で、新設会社の発行する全株式を三井化学アグロが取得し、完全子会社化する。当面は、取得した新設会社を三井化学アグロの子会社として運営し、将来的にはシナジーの創出によるさらなる事業成長を目指し、三井化学アグロと新設会社の合弁を予定する。

三井化学グループの農薬事業の中核である三井化学アグロは、有機合成力を基盤に創出した独自の原体をベースに、地域別戦略に基づく国内外での農薬事業の拡大と、農薬事業の周辺領域であるPPM(Professional Pest Management)事業の拡大という成長戦略を通じて、持続的な農業の促進とQOL向上へ貢献することで、「農業化学品分野においてグローバルに存在感のある研究開発型企業」となることを目指している。

2021年9月10日

2021年9月10日

ダウはこのほど、環境・社会・ガバナンスに関する初の統合ESGリポート「INtersections(インターセクションズ)」を発表した。

同報告書は、環境スチュワードシップに関して同社が実現した顕著な取り組みや、全ての事業、チーム、サプライチェーンおよび地域社会を通じて、社会にもたらす好ましい影響をまとめている。同報告書は、2003年から毎年発表してきたサステナビリティ報告書、また2018年から毎年発表してきたインクルージョンおよびダイバーシティ報告書「Shine(シャイン)」を進化させたものとなる。

「インターセクションズ」には、世界をより良くしようと努力するダウの目指す目標とコミットメントへの取り組み状況が詳細にまとめられている。具体的な重点取り組み領域としては、CO2排出量の削減、プラスチックに対するサーキュラーエコノミー(循環型経済)の構築、コミュニティー支援、公平性のある職場に向けた活動などが挙げられる。さらに、アカウンタビリティ(説明責任)の推進、長期にわたるステークホルダーの利益保護を目的とした、業界で最高基準のダウのコーポレートガバナンスの慣行についてもまとめられている。

ジム・フィッタリング会長兼最高経営責任者は「昨年に起きた出来事により、多くのステークホルダーの生活においてダウのチームが担う、重要かつ積極的な役割が浮き彫りになった。素材科学の専門技術を生かし、かつ当社パートナーとの連携を通じて世界にサステナブルな未来をもたらすという目的の下、私たちはこの役割に真剣に向き合い、顕著な進展を遂げた。今年のESG統合報告書の発表は、大胆な目標設定に対する当社のコミットメントと、取り組み状況の測定を再確認するものであり、また、業績に関する透明性を高める目的にも適うものだ」とコメントしている。

2021年9月10日

旭化成はこのほど、「旭化成グループキャンペーンモデル」の起用について、2021年度(2022年3月末)をもって終了すると発表した。

同社は、1976年から毎年キャンペーンモデルを選出。繊維素材の水着発表会をはじめ、社会貢献活動・社内イベントへの参加など、46年の長きにわたり活動を展開してきた。一方、同社は、社会・環境の変化に対応しながら事業を積極的に多角化するとともに、事業ポートフォリオの転換を図り成長してきている。こうした状況を踏まえ、コミュニケーション活動についても再検討をした結果、キャンペーンモデルの活動を今年度で終了することを決定した。

同社グループは今後も、多様な事業や活動を通じたコミュニケーションやPR活動を積極的に展開していく。

2021年9月10日

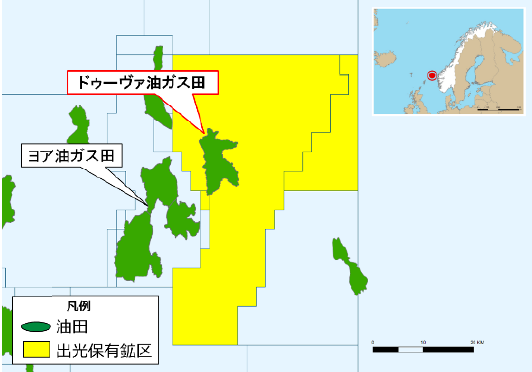

出光興産はこのほど、子会社である出光スノーレ石油開発が、ノルウェー現地法人の出光ペトロリアムノルゲを通じて権益をもつドゥーヴァ油ガス田の生産を開始したと発表した。

今回生産を開始したドゥーヴァ油ガス田の可採埋蔵量は原油換算で7100万バレルを見込んでおり、今後約10年間にわたり生産を継続する計画。出光興産は2012年に当該鉱区の権益を取得し、2016年の試掘によって油・ガスの集積を発見、開発を進めてきた。同油ガス田には、新たに海底生産設備を設置し、近傍に位置するヨア油ガス田の既存施設へ接続して生産操業を行う。

出光ペトロリアムノルゲは1989年にノルウェー領北海のスノーレ油田権益を取得したことをきっかけにノルウェーでの事業に参入。以来約30年にわたり探鉱・開発・生産販売といった上流事業の幅広い領域で事業を展開してきた。

ノルウェーではCO2排出量低減のため、陸上水力発電や洋上風力発電による石油生産設備への電力導入が推進されているほか、新たな低炭素技術の検討も進められている。同社はノルウェーでの低炭素技術を積極的に取り入れ、資源事業における環境負荷低減を推進しながら、エネルギーの安定供給に貢献する。

2021年9月10日

DICはこのほど、子会社であるDICグラフィックスが、裏刷りバイオマスグラビアインキ「フィナートBM」について、生分解性プラスチックの国際認証「OK コンポスト インダストリアル」と「OK コンポスト ホーム」を今年6月に取得したと発表した。国内で販売されているグラビアインキでは、初の認証取得になる。

同認証は、TUV AUSTRIAが実施する生分解性プラスチックの国際認証。「OK コンポスト インダストリアル」は、都市型ゴミ処理場での生分解が可能であり、そのコンポスト(堆肥)が環境(動植物の生育)に安全であること、「OK コンポスト ホーム」は、一般家庭のコンポスト容器で生分解が可能であることをそれぞれ認証する。この認証を得た製品を適切な条件下で堆肥化した場合、新しい植物の成長を妨げることなく安全に再利用できる。

同社の「フィナートBM」シリーズは、食品や日用品などのパッケージ材料に使われるインキとして、優れた物性と印刷適性を兼ね備えた高い機能をもつ。それに加えて、環境面に配慮したサステナブルな素材として植物由来の再生可能原料を含むことから、日本有機資源協会が認定する「バイオマスマーク」も取得している。今後、生分解性のあるフィルムや接着剤などのパッケージ素材と組み合わせることでパッケージ材料のコンポスト化が可能になる。

DICグループは、北米・欧州・アジア地域では、すでに「OK コンポスト」認証を取得したグラビアインキ製品を展開。今後、国内ではパッケージ素材を扱う他の企業と協業し、環境面に配慮したパッケージ材料の開発に注力する。