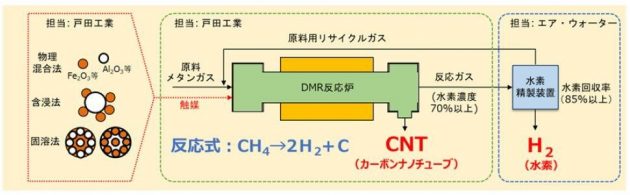

戸田工業とエア・ウォーターはこのほど、「メタン直接改質法による鉄系触媒を用いた高効率水素製造システムの研究開発」が新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「水素利用等先導研究開発事業/炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術開発」公募の委託事業に採択されたと発表した。天然ガスやバイオガスなどの主成分であるメタンから、高活性鉄系触媒を用いたメタン直接改質法(DMR法)で、CO2フリー水素を高効率に製造するプロセスとシステムを開発する。

DMR法は、現在工業的に広く用いられている天然ガスの水蒸気改質法と比べて、メタン1分子当たりの水素生成量は半分だが、製造時にメタン由来のCO2を発生しないCO2フリー反応。戸田工業のDMR触媒調製技術・DMR反応技術で純度70%の水素と高導電性の多層カーボンナノチューブ(CNT)を生成し、エア・ウォーターのガス精製技術で、工業用として一般的に利用される純度99.99%以上の水素を得るシステムで、2022年度中の完成を目指す。

水素製造コストは、副生CNTの販売を組み合わせることで、日本政府の「水素基本戦略」の2030年目標の「30円/N㎥以下」を目指す。将来的には、DMR反応炉の加熱に再生可能エネルギーまたはカーボン・ニュートラルエネルギーを用いることで、「ターコイズ水素」の提供を目指す。

同システムは、既存の産業水素サプライチェーンの早期クリーン化を目標とし、現存の都市ガスインフラを最大限に活用した安価なCO2フリー水素の提供を実現するもの。2050年脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速し、水素を利用する企業の価値向上と国内産業の発展に向けて推進していく。