[日本ゼオン・人事](1日)▽アジャイル開発推進室長桒畠弘美。

日本ゼオン 人事(2022年3月1日)

2022年3月3日

2022年3月3日

2022年3月2日

2022年3月2日

中外製薬はこのほど、海外事業のさらなる基盤強化を目指し、中国ビジネスの推進体制を再編すると発表した。中国に保有する子会社のうち、CPSとCPCCを4月1日付で統合・再編し、中国事業におけるガバナンス強化、組織効率化、個別機能高度化を推進する。

奥田修社長CEOは “中外製薬 海外事業の基盤強化、中国ビジネス体制を再編” の続きを読む

2022年3月2日

ENEOSは先月25日、来年10月をめどに機能停止を発表した和歌山製油所(和歌山県有田市、海南市)の跡地利活用などを検討する、「和歌山製油所エリアの今後の在り方に関する検討会」のキックオフミーティングを開催した。

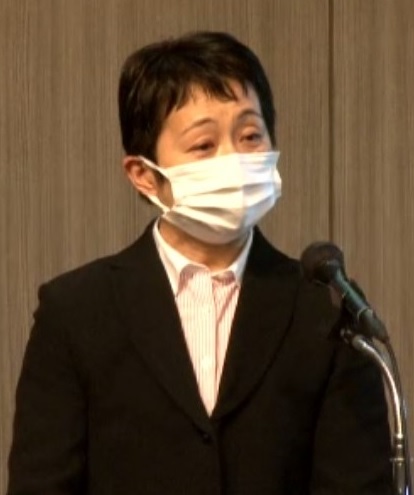

同ミーティングには地元の有田市長や海南市長をはじめ、和歌山県商工観光労働部、経済産業省の資源エネルギー庁や近畿経済産業局からの参加もあった。1月25日の同社の発表直後から、県や地元自治体を中心に操業の延長や今後のビジョンを求める声が上がっており、今回はそれに迅速に対応する形となった。ミーティング自体は非公開での開催だったが、冒頭の参列者の挨拶のみはマスコミに公開された。

主催者であるENEOSの佐藤由理総務部長は、

2022年3月2日

2022年3月2日

2022年3月2日

[三菱ガス化学・役員人事](4月1日)▽代表取締役専務執行役員稲荷雅人▽同有吉伸久▽解兼常務執行役員、機能化学品事業部門担当、取締役香坂靖▽特任理事、同部門脱酸素剤事業部長木暮直毅▽同、MGCフィルシート常務取締役岩井辰雄▽同、情報システム部長瀬田和正▽代表取締役、専務執行役員、生産技術管掌、環境安全品質保証・原料物流担当稲荷雅人▽同取締役、同役員、総務人事担当、内部統制リスク管理担当、財務経理管掌、情報システム担当有吉伸久▽常務執行役員、機能化学品事業部門担当山口良三▽執行役員、財務経理部経理グループマネージャー小林千果▽同役員、機能化学品事業部門四日市工場長松見恵明▽同役員、機同部門光学材料事業部長原田亨。

2022年3月2日

2022年3月2日

2022年3月2日