[積水樹脂/3月期業績予想を修正](26日)単位100万円、カッコ内は前回予想(7月27日発表)。▽連結(通期)=売上高66,500(66,000)、営業利益10,950(10,800)、経常利益11,400(11,350)、純利益7,670(7,580)。

積水樹脂 3月期業績予想を修正(26日)

2021年10月27日

2021年10月27日

2021年10月27日

2021年10月26日

ランクセスはこのほど、中空構造向けハイブリッド射出成形技術の市場導入を進めていると発表した。

従来の射出成形機で金属製中空部材をプラスチック材料でオーバーモールドでき、従来技術に比べ高いねじり剛性と強度のプラスチック・金属ハイブリッド構造を作ることができる。自動車産業向けのIPメンバー、ジョイントロッド、スタビライザー、シート芯材などの他、スキーやハイキングのポール、家具や建設業界向け部材の製造にも適用できる。

薄肉の中空部材を溶融プラスチックでオーバーモールドすると、射出キャビティ内は40~50M㎩超の高圧になり、部材の変形・潰れのリスクがある。今回、同社のシミュレーションツールをベースに開発した新しい計算モデルによる製造プロセス予測により、内側からの部材のサポートなしに射出圧力に耐えるようにプロセスを最適化。また優れた公差管理によって、部材による金型損傷や樹脂漏れを防ぎ、補助ユニットや工具による細工なしで、短いサイクルタイムでの製造が可能となった。

この計算モデルは金属・プラスチック間の接合品質予測にも適応でき、ハイブリッド中空部材の耐圧性や破損挙動が予測できる。重量比60%のガラス短繊維を含む高強度ポリアミド6製品「デュレタンBKV60H2・0EF DUS060」などを使用したIPメンバーをシミュレーション検証した結果、全スチール製のものと比べて約30%軽量化し、一般的な荷重条件に加え、振動挙動、重力方向に対するステアリングホイールの剛性などのコンポーネント特性も優れていた。

また、Aピラーの接続部位やステアリングコラム、ダッシュボード、空調ユニット、エアバッグの金属ブラケットなどを直接射出成形することで、機能統合によるコスト削減も期待できる。この中空構造向けハイブリッド技術は高度に進化しており、顧客との様々な開発プロジェクトに取り組む中、いくつかはプロトタイプ製作の段階にあるとしている。

2021年10月26日

東ソーはこのほど、「プラチナくるみん認定」を取得した。「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境整備に向けた行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成して一定の基準を満たした企業を、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定するもの。

くるみん認定企業のうち、両立支援の制度の導入や利用が進み、より高い水準の取り組みを行った企業は、優良な「子育てサポート企業」として「プラチナくるみん認定」を受けることができる。

同社では、「ワークライフバランス推進」「女性従業員の更なる活躍推進」「男性従業員の育児参加促進」「健康経営の取組推進」を行動計画に掲げており、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、男性の出産育児休暇及び育児休業の取得促進、育児休業(一部)・看護休暇の有給化、健康経営優良法人の認定取得など、様々な取り組みを実施してきた。

同社は、「働きやすい職場づくり」「ダイバーシティ」をCSR重要課題として位置づけており、今後も多様な人材がやりがいをもって働き続けられるよう職場環境を整備し、ワークライフバランスの実現を積極的に推進していく。

2021年10月26日

クラレは、企業広告キャンペーン「クラレの真ん中(ハート)を知る時が来た」シリーズの第6弾として、社員の〝思い〟をテーマにした新テレビCM「広がるクラレハート」篇の放映を開始した。

今作でも引き続き、米国人女優のシャーロット・ケイト・フォックスさんが社員役を演じる。また、スキージャンパーで社員でもある髙梨沙羅選手も出演している。

同シリーズでは、クラレという会社の真ん中、つまり社員一人ひとりの心(ハート)の中にある「自分たちが生み出した素材のチカラで地球、人間、社会に貢献したい」という熱い思いを、シャーロットさんが社内の仲間と触れ合う過程で見つけていく内容となっている。

2021年10月26日

2021年10月26日

2021年10月26日

三菱ケミカルホールディングスと三菱ケミカルは25日、「第9回プラチナ大賞」(主催:プラチナ構想ネットワーク、プラチナ大賞運営委員会)において、「生分解性樹脂「BioPBS」と地域資源を用いた循環型社会の構築」が、優秀賞(グリーン技術革新賞)を受賞したと発表した。

三菱ケミカルは、プラ廃棄物の増加、海洋プラごみ問題や地球温暖化という環境問題の解決に通ずるひとつの手段として、「BioPBS」の開発を推進。「BioPBS」は土壌中の微生物によって、水とCO2に完全に分解されることからプラ廃棄物削減に貢献でき、また原料が植物由来であるため、CO2の排出量削減に寄与できる。

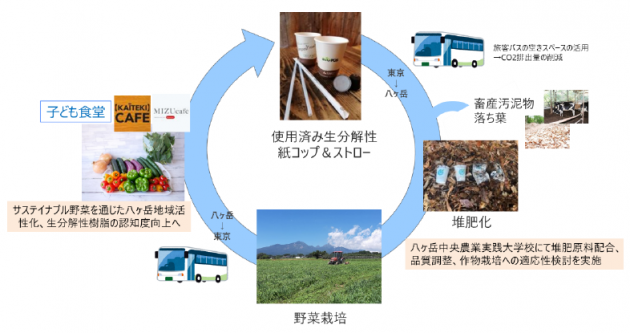

同社は、昨年から八ヶ岳エリアで「BioPBS」を起点とする循環型社会形成のプロジェクトを実施している。「BioPBS」を使用した紙コップ、ストロー、カトラリーなどを使用後に回収。八ヶ岳中央農業実践大学校でコンポスト処理(堆肥化)し、その堆肥を協力農家で野菜栽培に活用するという資源循環の実証事業を行っている。さらに、この循環システムで育てた野菜を「サステイナブル野菜」にブランド化。三菱ケミカル関係会社のカフェで提供されるメニューに取り入れ、消費者がプラごみ問題について考えるきっかけを与える活動も進めている。

良質で美味しい野菜を食べてもらうことで、八ヶ岳野菜の価値向上と地域活性に繋がることも期待される。また、生産野菜をこども食堂(子どもたちに食事を提供するコミュニティ)へ寄贈する活動も積極的に行っており、コロナ禍での地域密着型社会貢献にも取り組んでいる。

今回、こうしたプロジェクトが地域活性化にも貢献する資源循環の取り組みとして評価され、プラチナ大賞の優秀賞を受賞した。三菱ケミカルホールディングスグループでは、今後も地域と連携しながら、資源循環システムの構築を目指していく。

2021年10月25日

産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、産総研コンソーシアム「海洋生分解性プラスチック標準化コンソーシアム」をイノベーション推進本部・標準化推進センターに設立した。

プラスチックごみによる海洋汚染問題に対し、官民連携した取り組みに向けた2019年策定の「海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及ロードマップ」に示された新素材・代替素材の普及を、オールジャパンで促進することを目的とする。産業界が抱える技術課題やニーズを抽出し、産総研の技術・知見を活用した新材料・製品の社会実装に必要な標準化を推進し、持続可能な社会の実現と産業競争力の強化を図る。

新技術の普及と市場拡大には技術を共通利用するための国際標準化が求められ、製造、バイオテクノロジー、環境影響評価など業界を超えた知見が必要となる。新しい産業分野での標準化と規格の普及のため、ニーズ・シーズの探索や情報共有、議論の場を提供する。

発足当初は、産総研の生分解性プラスチックに関する合成・評価技術の普及と、今後の標準化ニーズや技術開発を主軸とした情報交換を図る。長期的には対象をサプライチェーンにも広げ、G20大阪サミットで共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の目標、2050年までに海洋流入ごみゼロの達成に向け、企業側が抱えるプラスチックに関連するSDGs課題を見据えた対応へ展開していく。

今後、生分解性プラスチックなどの製造や評価法に係わる企業、標準化団体、大学・公的研究機関の研究者の参加募集と、「海洋生分解性プラスチック標準化コンソーシアム設立記念講演会」を開催する予定。なお募集サイトを、標準化推進センター公式ページ(https://unit.aist.go.jp/spc/)上に開設する。

2021年10月25日

ランクセスはこのほど、米国のインターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス(IFF)グループのマイクロビアルコントロール事業の買収に関する契約を締結した。来年第2四半期の買収完了を見込んでいる。

同事業は物質保護剤と保存剤、殺菌剤用の抗菌活性成分と抗菌活性製剤を供給し、パーソナルケア製品や家庭用品、洗剤、塗料、コーティング剤、さらに工業用水処理や繊維の抗菌処理など、幅広い用途に使用されている。年間売上高は約4.5億米ドル、EBITDAは約1億米ドルで、買収金額は約13億米ドル。買収完了後4年以内に、EBITDAで約3500万ドルの相乗効果を見込んでいる。

同事業は米国ルイジアナ州セント・チャールズとウェストバージニア州インスティテュートに生産工場をもち、従業員数は約270人で、活性成分や製剤の製造会社とパートナーネットワークをもつ。

買収完了後はランクセスの物質保護剤ビジネスユニットに統合し、微生物制御ソリューションを提供するメーカーとして活性成分のポートフォリオを拡大し、顧客のアプリケーションに基づいたソリューションを提供する。また、新しいテクノロジーに加え、関連法規登録済の制菌製品が拡充し規制対応も強化される。

同社は、今回の買収により高収益性の特殊化学品、幅広い業界での用途、グローバルなポジショニングを強化し、世界最大規模の制菌製品メーカーとなる。同時にグループ内ではコンシューマープロテクション部門をさらに強化し、収益性と安定性を向上させていく考えだ。