三菱ケミカルは、公益社団法人発明協会が主催する令和2年度全国発明表彰で、「バイオマス資源由来の汎用ポリエステル製造技術の発明」により「朝日新聞社賞」を受賞した。

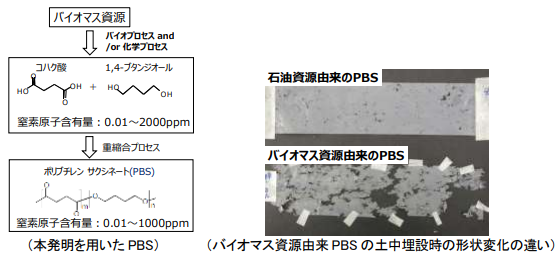

同発明は、バイオマス資源由来のポリエステルに実用強度、意匠性、実用耐久性、土中分解性の促進などの機能を付与する製造技術の発明で、同社の「BioPBS」などの生分解性樹脂の製造に活用されている。全国発明表彰は、日本の科学技術の向上と産業の発展に寄与することを目的に、独創性に富む優れた発明などを表彰している。

今回受賞した発明は、バイオマス資源由来のジカルボン酸やジオールを主原料とすることにより、従来の石油由来の製品と比べ、二酸化炭素の排出量削減に大きく貢献することが評価された。

同社は、今回の発明以外にもバイオマス資源由来の製品に関する技術を多数保有し、また、同発明については、米国、欧州、中国へも特許登録を完了し技術展開を行っている。同社は、これらの技術を活用して、積極的にバイオマス資源由来製品の普及および市場のさらなる拡大を促進し、持続可能な社会に貢献していく。