産業技術総合研究所(産総研)、北里大学、琉球大学の研究グループはこのほど、砂から溶出した高濃度のリンが稚サンゴの骨格形成を阻害することを初めて明らかにした。

市街地や農地から過度の栄養塩が海に流れ込むと、サンゴが減少することは知られていたが、科学的メカニズムが明らかになり、サンゴ保全に役立つことが期待される。海水温上昇や海洋酸性化など地球規模のストレスによるサンゴの減少が指摘されているが、沿岸域の土地利用の変化や開発にともなう陸域由来の物質によるサンゴ生育環境の悪化など、地域特有の影響も懸念されている。

リン酸塩は代表的な栄養塩の1つで、ATPやDNAなどの主要構成生体分子で、生命活動には必須だ。しかし、サンゴ礁の生態系は微量のリン酸供給(表層海水で0.3μM以下)で成立しており、リン酸供給が過剰になると、藻類などの増加、生きたサンゴの被度が減少、白化したサンゴの回復の遅れが生じる。リン酸塩はサンゴ骨格の素材である炭酸カルシウムへの吸着性が高く、また熱帯・亜熱帯の石灰質(炭酸カルシウム)の砂に蓄積していると考えられる。

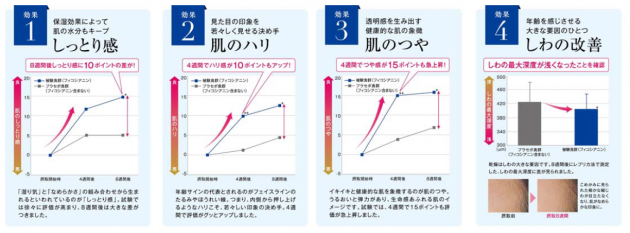

今回、ミドリイシサンゴが比較的多く生息する沖縄島北部沿岸部と、市街地や農地に比較的近い南部沿岸域で採取した石灰質の砂と共に、コユビミドリイシの稚サンゴを約40日間飼育し、稚サンゴの骨格形成の様子と飼育海水に溶出したリン酸塩濃度を調べた。北部沿岸部の砂から溶出したリン酸塩は5~8μMで、稚サンゴの底面骨格は海水のみの飼育時に比べ7割程度に減少した。

一方、南部沿岸域の砂からの溶出量は12~20μMで、底面骨格は3割程度にまで減少し、高濃度リン酸塩添加時と同様の凹凸の激しい骨格表面になった。これにより、石灰質の砂は陸から流れ込んだリン酸塩を吸着し、高濃度で蓄積することが分った。砂に蓄積したリン酸塩を蓄積型栄養塩と定義し、サンゴなどの底生生物に対する影響の本格的調査を始めた。また、沿岸域の蓄積型栄養塩を調べることで、陸域負荷の大きな場所を特定することも可能だ。さらに底生生物の生育に影響を及ぼす可能性のあるその他の陸域由来物質についても、石灰質砂への蓄積の有無の調査を開始した。