ダウ・ケミカル日本とテラサイクルジャパンはこのほど、循環型社会の実現に向けて地域と連動した清掃活動、環境教育と回収した廃プラスチックをリサイクルするプログラムを実施すると発表した。実施期間は9月から1年間。

ダウがグローバル規模で海洋プラスチック汚染問題に取り組む活動「#PullingOurWeight(自らの責任を果たす)」の一環として、これまでパートナーシップを組んできた国際環境NGOバードライフ・インターナショナル東京に加え、廃棄物問題に取り組む環境ソーシャルベンチャーのテラサイクル(米国、2001年創業、21カ国で事業展開)と連携し、バードライフと社会連携活動を実施するJリーグ鳥の会参加クラブ(鳥をクラブマスコットとする9クラブ)の協力で活動する。

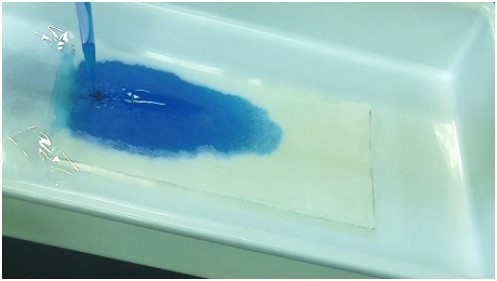

同プログラムは、地域コミュニティと連携した清掃活動を複数回実施。ごみを拾うだけではなく、海洋プラスチックなどの環境問題、集めたごみのリサイクルの仕組みを学び、循環型社会に向けた環境教育プログラムを子どもたちに提供する。回収したプラスチックごみはごみ袋などにリサイクルし、今後の地域清掃活動に活用する予定。

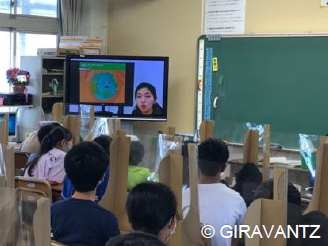

第1回は9月17日に、ギラヴァンツ北九州、北九州市立曽根東小学校の児童、地域の人々と連携して曽根干潟のクリーン作戦を実施した。第2回は10月から12月にかけ、習志野市谷津南小学校で環境教育の特別授業の一環として実施予定。10月から来年5月の期間、テラサイクルはJリーグ鳥の会の9クラブの地域清掃活動と連携し、集めたごみからリサイクル可能なプラスチックごみを収集しリサイクルする。

ダウが2018年から始めたクリーンアップ活動「#PullingOurWeight」では、参加者が1人1日の平均排出量である1.8kgのごみを回収することに挑戦。昨年は、各地の同社従業員やパートナー団体と連携し、世界中で80t近いプラスチックを回収した。