三井化学とグループ会社のプライムポリマーは11日、オランダ・ケメロット工業区内にある、欧州初の自社ポリプロピレン(PP)コンパウンド拠点の営業運転を開始したと発表した。

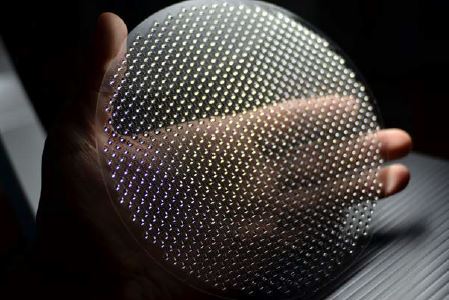

まずは量産品を初出荷、自動車材コンパウンドの世界トップに向けた欧州展開が始動した。生産能力は3万t/年。これにより、欧州での製造・販売・研究の一貫体制が整うことになり、欧州拠点の自動車メーカーや部品メーカーに対し、効果的な軽量化ソリューションを提供するとともに、グローバルでの需要拡大に対応していく。

三井化学グループは現在、世界8つの地域(日本、アメリカ、メキシコ、欧州、タイ、中国、インド、ブラジル)に製造拠点を、6つの地域(日本、アメリカ、欧州、タイ、中国、インド)に研究拠点を持つ。今年度内にタイとインドでの能増を控え、グローバルの生産量は年産112万t体制になる。

新型コロナウイルスの影響により、世界的に自動車生産台数の減少が見込まれている中、同社グループは「環境規制強化による自動車の軽量化ニーズは、今後も引き続き世界中で高まる」と予測。ニーズに合致するPPコンパウンドを使用したバンパーやインパネ材などの需要増加の傾向は将来的にも変わらないと見る。自動車の軽量化に貢献する高品質なPPコンパウンドの製造・販売・研究体制を強化していくため、欧州拠点「Mitsui Prime Advanced Composites Europe」(ACE:出資比率は、三井化学75%、三井物産15%、プライムポリマー10%)の建設を進めてきた。

三井化学グループは、欧州自動車メーカーからも高い評価を得ている軽量化技術により、今後とも高品質の製品を供給する製造・販売・技術サービス体制を拡充し、さらなるPPコンパウンド事業の強化・拡大を積極的に進めていく考えだ。