ENEOSは26日、CO2フリー水素サプライチェーン(SC)の構築に向けて実施する4件の実証事業が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業」として採択されたと発表した。

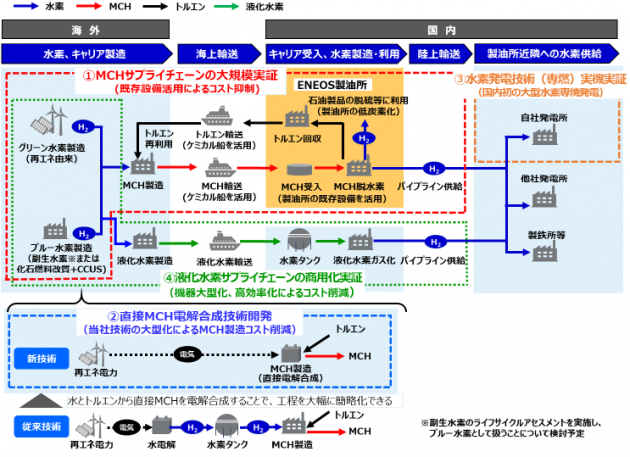

今回採択された実証事業は、①MCH(メチルシクロヘキサン)SCの大規模実証、②直接MCH電解合成(Direct MCH)技術開発、③水素発電技術(専燃)実機実証、④液化水素SCの商用化実証、の4事業。なお、実証期間は2030年度末まで(④のみ2029年度末まで)を予定している。

同社は、海外で製造した水素(ブルー・グリーン)のキャリア(輸送手段)として、ガソリンに組成が近く安定的に輸送・貯蔵ができるMCHに注目。2030年30円/N㎥の水素供給コスト達成に向け、既存設備を活用した脱水素技術や、MCHSCの構築を目指す。

①については、協業検討に合意してきた豪州やマレーシアなどの現地企業と共同で、海外でのCO2フリー水素とMCH製造プラントの建設・運用、MCHの海上輸送、国内の製油所数カ所の既存設備を最大限活用したMCH受け入れ・貯蔵・水素製造について、年間数万tの商用規模の技術を実証する。また、MCHから製造した水素は、製油所内で石油製品の製造プロセスに利用するほか、近隣の発電所などへ供給することも検討する。

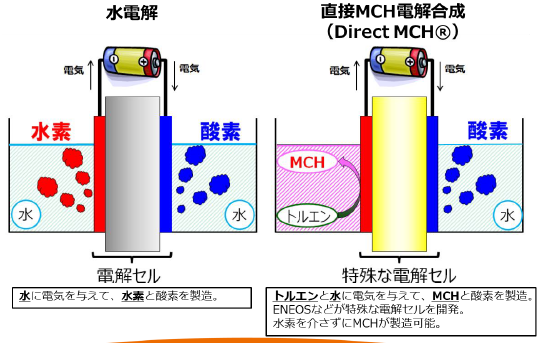

②については、同社が独自開発し研究を進めてきた、再エネ由来のMCH製造の低コスト化(2050年20円/N㎥)を可能にする直接MCH電解合成技術の実用化を目指す。同技術を活用したMCH製造装置(電解槽)の大型化に向けた技術開発を行う。豪州では、商用規模の5MW級(水素製造能力:1000N㎥/h相当)の大型プラント技術の開発と実証運転に取り組む。

③については、同社がもつガスタービンを活用し、国内で初めて大型の水素専焼発電技術の適用可能性を調査し実機実証を行う。水素は燃焼温度が高く排ガス中のサーマルNOx量の上昇が大きいことや、燃焼速度が速く逆火や燃焼振動が生じやすいという課題がある。発電機メーカーと協力してこれらの課題に対応した専用燃焼器を実機に実装した技術検証を実施する。併せて、①のMCHSCの大規模実証などを通じた水素を供給することで、同社電源のゼロエミッション化の実現可能性を検討する。

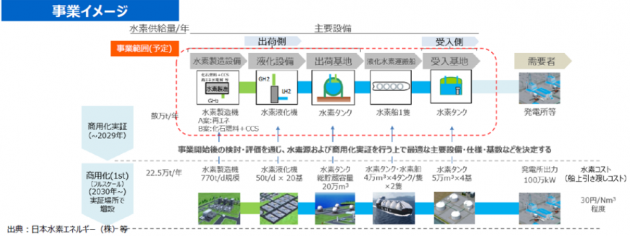

④の実証では同社は水素キャリアとして液化水素にも取り組む。年間数万t規模のCO2フリー水素の製造、液化、出荷、海上輸送、受け入れまでの一貫した国際間の液化水素SC実証を、日本水素エネルギー(川崎重工業の100%出資)および岩谷産業と共同で行う。国内外を含め実証場所は未定だが、コンビナート地区など、パイプラインによる水素供給ポテンシャルが高い場所に受け入れ基地を設置し、近隣の発電所などへの供給インフラの構築を目指す。ENEOSは、SDGsの課題解決につながる同実証などを通じて、CO2フリー水素SCを構築し、脱炭素エネルギーの安定効率供給に取り組んでいく。