三井化学はこのほど、名古屋大学大学院工学研究科の堀克敏教授、同大学発ベンチャー・フレンドマイクローブ(フレンド社)の3者で新規3Dインナーマスク「タートル」を共同開発し、フレンド社が生産・販売を開始したと発表した。すでに東海地区に多数の店舗を展開する美容室グループの旗艦店では、美容師やスタッフへの採用も決定している。

3者は昨年7月に、「タートル」の前身で、「マスク本体」と「不織布フィルター」からなる新規3Dマスク「θ(シータ)」を共同開発。「タートル」は、「シータ」を薄型にした進化形で、普段使いの布製やウレタン製のマスクと併せて使うインナータイプになる。

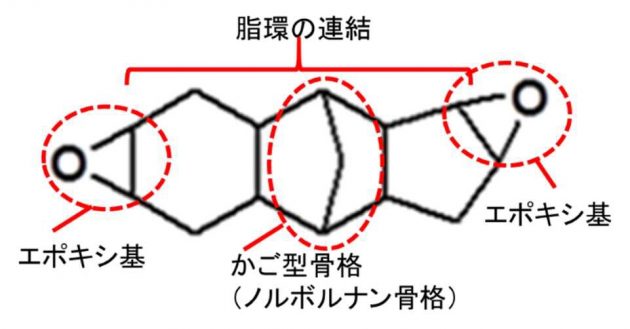

使い捨てマスクのプラゴミ問題が顕在化する中、環境への配慮から、繰り返し使用する本体は生分解性のあるポリ乳酸(PLA)製とし、使い捨てフィルターの不織布についても従来品との比較で10分の1の削減が期待できる仕様とした。そのほかの主な特長として、本体が樹脂製のため洗浄など衛生管理が容易なこと、また3D設計により皮膚への接触が少ないことから、装着時の蒸れや化粧移りを抑え、口の周りの空間によりマスク会食時に使いやすいなどの利点が挙げられる。

現在、国内のマスク需給バランスは改善し、マスクの2重使いやインナーマスクの装着も見られている。しかし、不織布製マスクに比べ、布マスクやウレタンマスク単体でのウイルス除去率は一般的には低いとされており、ウイルス感染予防の観点からその効果は限定的だ。

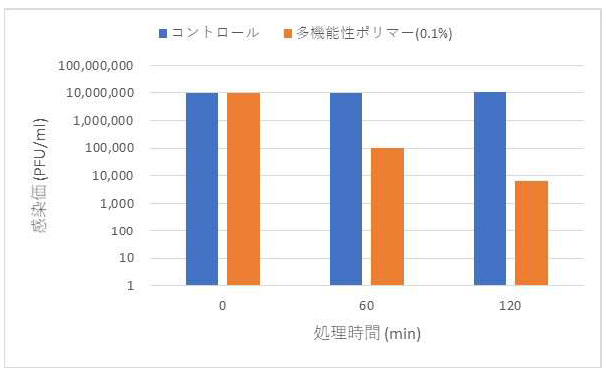

今回、堀教授はマネキンを使用した独自の性能評価装置を作成、実験用ウイルスによる「タートル」の性能評価を実施した。ウレタンマスクの内側に同製品を装着することで、ウレタンマスク単体使用時のウイルス除去率が約24%だったのに対し、「タートル」との複合使用では90%近くの除去率を発揮。ウイルス除去効果が大幅に改善されることを確認した。

3者は、今後も同製品の普及を通じ、ウイルス感染のリスクを下げ、広く人々の安全・健康に貢献していく考えだ。販売価格は30日分交換用不織布がセットで2750円(税込)。フレンド社のウェブサイト、アマゾンなどで販売を行っている。三井化学は、フィルター用の交換用不織布を提供する。