ユニ・チャームはこのほど、東京都が公募した「使用済み紙おむつのリサイクル推進に向けた実証事業」に対し「効率的な収集・運搬手法」モデルの事業者に採用された。東京都の各自治体・企業・団体と協業し、「使用済み紙おむつのリサイクル」推進を通じて持続可能な社会への貢献を目指し、地球環境保全と経済的成長を両立する事業活動に取り組む。

高齢社会の伸展で紙おむつの使用量は増加し、環境省の予測では2015年度の年間約200万t(一般廃棄物の約4.5%)が2030年度には約250万t(同約7%)に増加する見込み。しかも使用後の紙おむつは水分を吸って嵩が増し、廃棄処理に大きな負担となっている。

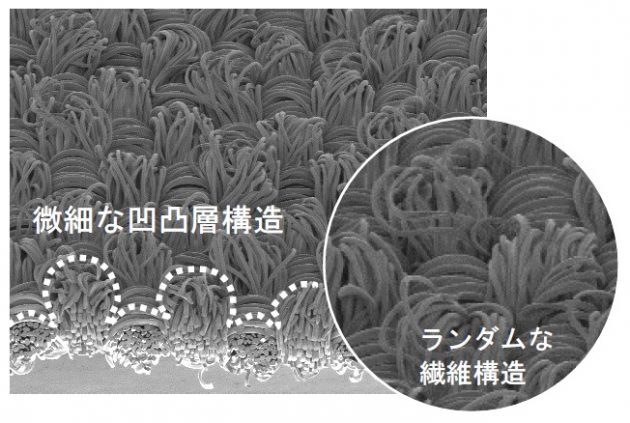

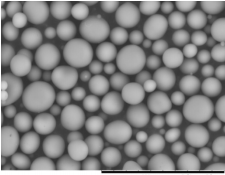

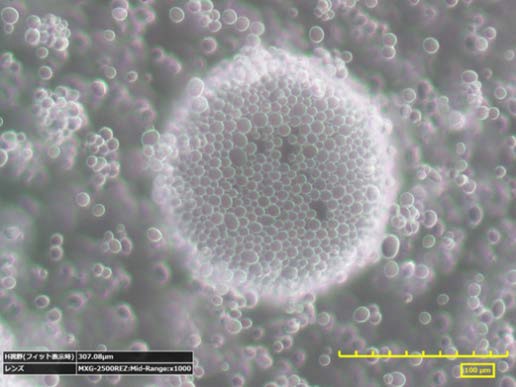

同社は循環型社会を目指し、2015年より使用済み紙おむつの再資源化プロジェクトを開始。16年からは鹿児島県志布志市や大崎町との実証実験を通じて、パルプなどを衛生物品に利用可能なレベルまで再生する技術の確立、洗浄・分離時に使用する処理水まで再利用する「総循環型モデル」を推進している。

ここで欠かせないのが、使用済み紙おむつの分別方法や分別回収に至る事業計画。都内自治体の協力で高齢者施設・保育園などで使用済み紙おむつの分別を行い、回収会社などとともに分別回収の実証実験を開始する。

同実証事業を通じて、使用済み紙おむつのリサイクル事業を国内外で展開できる循環型モデルを構築し、新たな課題を明確にして対策を取っていく考えだ。