マレーシア2月の主要化学品の輸出は、低密度ポリエチレン(LDPE)が前年同月比0.7%増の6万5213t、ポリプロピレン(PP)が同91.1%減の5万9911t、高密度ポリエチレンが

マレーシア 2月の主要化学品輸出入実績

2021年9月30日

2021年9月30日

2021年9月30日

2021年9月29日

2021年9月29日

東亞合成はこのほど、家庭用瞬間接着剤「アロンアルフア」シリーズの新商品「タフパワー」(容量:2g)を、10月から順次店頭販売を開始すると発表した。大幅な改良を行い耐水性と耐熱性を向上させたほか、容器についても、エラストマーとポリエチレンのハイブリット型容器を採用することで、使いやすさを追求した。

同社の調査によれば、ユーザーの7割以上が瞬間接着剤に耐水性と耐熱性を求めるなど、その要望は高い。「タフパワー」は「アロンアルフア」シリーズの中で最も両特性に優れており、水回りや熱がかかりやすい部分の補修・工作に向く。

また、キャップを外してすぐに使えるワンステップ開封を採用。プッシュ部分を弾力性のあるエラストマーにしたことで、液量コントロールを容易にした。多用途タイプで、硬質プラスチックや合成ゴムをはじめ、金属、木材、陶器、軟質ビニールなど、幅広い素材の接着が可能。

「タフパワー」は、東亞合成が50年にわたり磨きをかけた、瞬間接着剤の配合・生産技術と容器製造技術をベースに開発した。今後も多様化するニーズに対応した、使いやすく、最適な性能をもった製品を開発し、持続可能な社会の実現に貢献していく。なお、発売元はコニシ。

2021年9月29日

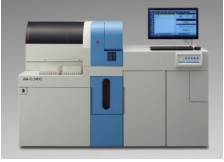

東ソーは28日、同社の全自動化学発光酵素免疫測定装置「AIA-CL2400」および同等機種向けの専用試薬として、新型コロナウイルス抗原検査試薬である「AIA-パックCL SARS-CoV-2-Ag」の販売を開始したと発表した。なお同試薬は、今月14日に製造販売承認を取得し、同日に保険適用された。

同試薬は、横浜市立大学をはじめ外部機関の協力を得て開発され、試料中のコロナ抗原を特異的に25分で測定が可能となる。また、「AIA-CL2400」を利用することで1時間に最大120検体を測定できる。同社は、「AIA-CL」装置向けの専用試薬として、新型コロナウイルスを構成するヌクレオカプシドたんぱく質およびスパイクたんぱく質に対する4種の抗体検出試薬をすでに販売しており、抗原測定と抗体検出が同一の装置上で可能となった。

同社は、既存製品である遺伝子検査試薬「2019新型コロナウイルスRNA検出試薬 TRCReady SARS-CoV-2i」と合わせ、同社の製品による迅速測定が、これからも新型コロナウイルスの診療、研究、および疫学調査など多方面への貢献を可能にすると考えている。

2021年9月29日

東レ・カーボンマジック(滋賀県米原市)と東京アールアンドデー(東京都千代田区)は28日、未来の移動手段として「空」と「宙」の利活用が拡がる可能性を見据え、コンソーシアム「Thinkcar」を設立したと発表した。ドローン・エアモビリティ・宇宙飛行の分野で、顧客の製品にマルチマテリアル技術の進化、軽量化技術と空力デザインの深化、電動化技術の真価を総合的に提案していく。

東レ・カーボンマジックは、レーシングカー開発で培ったコンポジット技術を駆使し、これまで航空機などエアモビリティ開発の機体軽量化設計、製造に取り組んできた。さらに、長年、自動車の先行開発に深く携わってきた東京アールアンドデーのデザインやパッケージング、EV・FCVに関する開発力を融合させ、ドローン・エアモビリティ・宇宙開発に求められる軽量化・電動化など総合的にソリューション提案ができる体制を構築した。

両社は、得意とする短期一貫の開発力で顧客と共に未来を創造し、持続可能な社会創出に貢献していく。

2021年9月29日

2021年9月29日

三菱ケミカルは28日、バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO(デュラビオ)」が、トヨタ自動車の燃料電池自動車で、昨年12月から販売している新型「MIRAI(ミライ)」のリアヒーターコントロールパネルに採用されたと発表した。「デュラビオ」が「ミライ」に採用されたのは初となる。

「デュラビオ」は、再生可能な植物由来原料イソソルバイドを使用したバイオエンプラ。耐衝撃性・耐候性・耐熱性などの点で一般的なエンプラよりも優れた物性をもつ。また、一般的なエンプラは、自動車のシートに含まれるアミンという物質により劣化(白濁など)することが知られているが、「デュラビオ」は耐アミン性にも優れているという特長もある。これらの特性を生かし、車載ディスプレイ前面板やフロントグリルなど自動車の内外装意匠部品への採用が進んでいる。

「ミライ」は水素で発電した電気で走る燃料電池自動車であり、環境課題とエネルギー課題の解決に貢献する〝究極のエコカー〟と呼ばれる環境車。「デュラビオ」は、内装材として求められる耐衝撃性や耐薬品性といった物性に加え、植物由来原料の素材である点が、「ミライ」のコンセプトとも合致し、今回の採用に至った。

三菱ケミカルでは、植物由来で環境負荷低減にも寄与できる「デュラビオ」の用途展開を通じて、環境にやさしいクルマづくりに貢献していく。

2021年9月28日

タカラバイオはこのほど、下水に含まれる新型コロナウイルス遺伝子を高感度かつ迅速に検出可能なPCRキットの受注を開始した。

多くの感染者の糞便中には、ウイルスが存在する可能性が報告されており、下水中に排出されたコロナウイルス遺伝子を定期的にモニタリング調査することで、対象施設あるいは地域の感染症の流行状況などを把握する下水疫学に関わる研究が進められている。

同製品は、下水からのコロナウイルス遺伝子検出に必要なPCR試薬(PCR酵素液、プライマー・プローブ、陽性コントロールなど)が含まれたオールインワンキットで、煩雑な準備作業の省力化に貢献する。

プライマー・プローブには、「下水中の新型コロナウイルス遺伝子検出マニュアル」の記載に準拠した配列を使用し、従来の検出法を簡便に実施できる検査キットとして製品化。下水中のコロナウイルスに加え、ウイルスの濃縮から検出までの操作を確認するためのプロセスコントロールの検出にも対応する。

同製品では、ワンステップRT-PCR法の採用により、下水中の低濃度のコロナウイルスを高感度に検出できる。また、従来はRT-qPCR反応に3時間以上を要したが、同社の高速PCR技術の採用により、同製品では最短で約50分へ大幅に短縮された。

なお、同製品は、山梨大学大学院総合研究部附属国際流域環境研究センターの原本英司教授との共同研究を通じて製品化した。同製品により下水中のコロナウイルス遺伝子検出の迅速・効率化を実現することで、コロナウイルス感染の疫学調査・研究に役立つことが期待される。

2021年9月28日

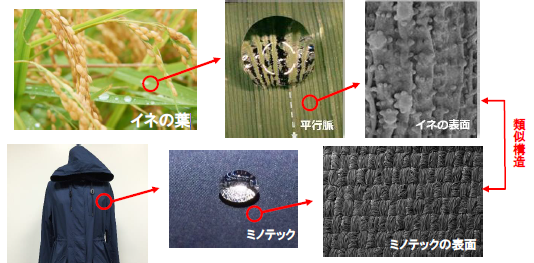

帝人グループは、生物の優れた構造や機能を模倣することで開発に至った高機能な製品を展開している。

イネの葉をヒントに開発した撥水ファブリック「ミノテック」は、日本古来の雨具「蓑(みの)」からアイデアを得た製品。イネの葉には表面張力を低減する微細な凹凸が無数にあるため、水滴を葉の軸方向に速やかに流れ落とす。

イネの葉をヒントに開発した撥水ファブリック「ミノテック」は、日本古来の雨具「蓑(みの)」からアイデアを得た製品。イネの葉には表面張力を低減する微細な凹凸が無数にあるため、水滴を葉の軸方向に速やかに流れ落とす。

「ミノテック」は、イネの葉と同様の凸構造を配した「マイクロガーター構造」で撥水メカニズムを再現し、緩い傾斜で水滴を滑らせる。レインウエアなどと異なり、柔らかい風合いをもつことからファッション素材として幅広く採用されている。

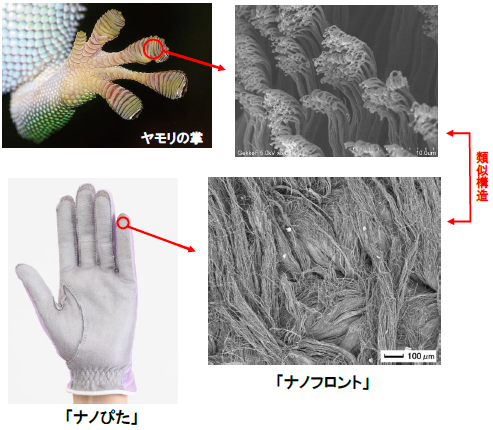

一方、ヤモリの手のひらをヒントに開発した、生活アシスト手袋「ナノぴた」は、指紋消失による指先の摩擦力消失などのがん薬物療法による副作用に対応した製品。「ナノぴた」の手のひら側には直径700㎚ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」を使用しており、高い摩擦抵抗力により高いグリップ力を実現している。「ナノフロント」の表面構造は、ニホンヤモリやユリクビナガハムシなどの接着力の高い生物の脚先の構造と類似していることが確認されている。

一方、ヤモリの手のひらをヒントに開発した、生活アシスト手袋「ナノぴた」は、指紋消失による指先の摩擦力消失などのがん薬物療法による副作用に対応した製品。「ナノぴた」の手のひら側には直径700㎚ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」を使用しており、高い摩擦抵抗力により高いグリップ力を実現している。「ナノフロント」の表面構造は、ニホンヤモリやユリクビナガハムシなどの接着力の高い生物の脚先の構造と類似していることが確認されている。