環境課題解決に向け、技術・製品開発の中心地に

ハイケムが新たに整備した「ハイケム東京研究所」(千葉県柏市)が本格稼働している。5月末に竣工した新研究所は鉄骨造3階建て。東葛テクノプラザと東大柏ベンチャープラザで行ってきた研究開発機能を集約するとともに、延べ床面積を7倍に拡張し、施設面からも研究開発体制の強化を図った。

蝉しぐれが降り注ぐ7月21日、記者向けの見学会を開催。サステナベーション本部の高裕一副本部長は「当社は今、環境問題やSDGsに精力的に取り組んでいる。カーボンニュートラルや海の豊かさの保全を考え、東京研究所ではそれをどう実現していくのかを大きなテーマとしている」と説明した。

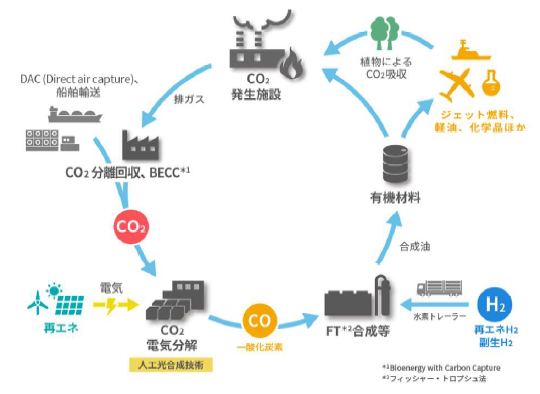

同研究所の主要テーマは2つ、COやCO2を出発原料とするC1ケミカルのプロセス・触媒の研究開発と、生分解性材料の研究開発になる。C1ケミカルの中核となるのは「SEG(シンガス・トゥー・エチレングリコール)技術」だ。合成ガスを原料に非石油由来でエチレングリコール(EG)を製造する技術であり、中国企業へのライセンスビジネスを展開。昨年8月には中国・山西省の沃能(よくのう)社で、製鉄所からの副生ガスを原料に年産30万tのEGを生産するプラントが立ち上がったが、同設備により年間56万tのCO2削減を見込む。

東京研究所では高圧反応装置などを導入し、「SEG技術」に必要な貴金属触媒(パラジウム、金、プラチナなど)と非貴金属触媒(銅、亜鉛、マンガンなど)の性能向上や新規触媒の開発を担う。また、NEDOの共同委託事業で行うCO2を原料としたパラキシレン(PX)製造の実用化に向けた触媒開発などにも取り組んでいる。

一方でハイケムは独自に、中国の南通研究所ではCO2からEGを生産するプロセス・触媒開発も進めており、両技術を組み合わせることでCO2を利活用したポリエステル生産の早期商業化を目指している。生分解性材料では、合成法と高機能化の2チーム体制で研究を推進していく。

同社は昨年、中国最大のポリ乳酸(PLA)メーカーである、豊原(ほうげん)集団の傘下企業と事業戦略パートナーシップを結ぶなど、各種生分解性材料の取り扱いを強化。今後は耐熱性などの機能性課題に対し改質や応用研究を進め、生分解性材料の高機能化を図っていく。加えて、生分解性材料が石油由来のプラスチックを代替するためには、モノマー単体では不十分なことから、コンパウンドや共重合といった生分解性材料同士の組み合わせの研究開発についても大きなテーマと捉えている。こうした取り組みを通じ、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」に貢献していく考えだ。

東京研究所のもう1つの役割は、セラミックスバインダー「セランダー」の製造と品質管理になる。今年1月にユケン工業から譲受した同事業の生産拠点を同研究所の1階部分に整備し、自動運転や5G通信に対応したバインダー事業を展開していく。今年中に設備の導入を終え、再び蝉の声を聞く来年8月からの稼働を予定する。

「日本には応用化されていない多くの技術が眠っている。東京研究所ではそういった技術も掘り起こしていきたい」と高副本部長は語る。サステナビリティの視点に立ち、日本と中国の技術力・開発力を生かすことで、「新たな製品を世界市場に向け発信していく中心地になっていければいい」と新設の東京研究所への期待を寄せた。