財務省 1Q国産ナフサ3万8800円/klと上昇

2021年5月6日

2021年5月6日

2021年4月28日

2021年4月28日

2021年4月28日

三井化学はこのほど、名古屋大学大学院工学研究科の堀克敏教授、同大学発ベンチャー・フレンドマイクローブ(フレンド社)の3者で新規3Dインナーマスク「タートル」を共同開発し、フレンド社が生産・販売を開始したと発表した。すでに東海地区に多数の店舗を展開する美容室グループの旗艦店では、美容師やスタッフへの採用も決定している。

3者は昨年7月に、「タートル」の前身で、「マスク本体」と「不織布フィルター」からなる新規3Dマスク「θ(シータ)」を共同開発。「タートル」は、「シータ」を薄型にした進化形で、普段使いの布製やウレタン製のマスクと併せて使うインナータイプになる。

使い捨てマスクのプラゴミ問題が顕在化する中、環境への配慮から、繰り返し使用する本体は生分解性のあるポリ乳酸(PLA)製とし、使い捨てフィルターの不織布についても従来品との比較で10分の1の削減が期待できる仕様とした。そのほかの主な特長として、本体が樹脂製のため洗浄など衛生管理が容易なこと、また3D設計により皮膚への接触が少ないことから、装着時の蒸れや化粧移りを抑え、口の周りの空間によりマスク会食時に使いやすいなどの利点が挙げられる。

現在、国内のマスク需給バランスは改善し、マスクの2重使いやインナーマスクの装着も見られている。しかし、不織布製マスクに比べ、布マスクやウレタンマスク単体でのウイルス除去率は一般的には低いとされており、ウイルス感染予防の観点からその効果は限定的だ。

今回、堀教授はマネキンを使用した独自の性能評価装置を作成、実験用ウイルスによる「タートル」の性能評価を実施した。ウレタンマスクの内側に同製品を装着することで、ウレタンマスク単体使用時のウイルス除去率が約24%だったのに対し、「タートル」との複合使用では90%近くの除去率を発揮。ウイルス除去効果が大幅に改善されることを確認した。

3者は、今後も同製品の普及を通じ、ウイルス感染のリスクを下げ、広く人々の安全・健康に貢献していく考えだ。販売価格は30日分交換用不織布がセットで2750円(税込)。フレンド社のウェブサイト、アマゾンなどで販売を行っている。三井化学は、フィルター用の交換用不織布を提供する。

2021年4月28日

東ソーは27日、同社の全自動化学発光酵素免疫測定装置 「AIA-CL2400」および同等機種向けの専用試薬として、新型コロナウイルスのスパイクたんぱく質(SP)に対する抗体を検出できる研究用試薬2種の販売を開始したと発表した。

同社は昨年12月から新型コロナのヌクレオカプシドたんぱく質(NP)に対する2種の抗体検出試薬を販売しており、今回の追加により四種類の抗体検出試薬を揃えた。さらに同社装置と組み合わせることにより1時間で最大240テストの測定ができることから、ウイルス感染後やワクチン接種後の免疫獲得状態の把握など、新型コロナ感染症の基礎的、臨床的研究に貢献できる。

同研究用試薬の開発は、日本医療研究開発機構(AMED)の令和2年度ウイルス等感染症対策技術開発事業(実証・改良研究支援)の補助を受け、横浜市立大学のグループと共同で実施。研究成果は「Frontiers in Microbiology」誌に掲載されている。同社は、横浜市大をはじめ外部機関の協力を得て、「AIA-CL」装置向けの新型コロナ抗原検査試薬についても開発中であり、今後研究現場および医療現場へのさらなる貢献を目指していく。

2021年4月28日

昭和電工は27日、高熱伝導性・高強度アルミニウム合金製、板材「ST60-HSM」の車載用バスバー(大容量の電流を導電するための導体)への展開を本格化し、複数の自動車部品メーカーに今年からサンプル提供を開始したと発表した。

同社が開発した「ST60-HSM」は、純アルミニウム並みの高熱伝導性とアルミニウム合金系統の6061並みの高強度をもつアルミニウム合金製板材で、PCの液晶バックライトのシャーシなどに採用されている。

昨今のグローバル規模でのカーボンニュートラル実現に向けた取り組み強化を背景に、自動車業界でもHVやPHV、EVといった電動車へのシフトが加速し、燃費向上や走行可能距離伸長のため、車体の軽量化への取り組みが求められている。そのため、車載モーターとコンバータ、インバータとジェネレータを接続するワイヤーハーネスやバスバーなども、銅製のものから、より軽量なアルミニウム合金製への置き換えが急速に進んでいる。

同板材は、高熱伝導性や高強度といった特性に加えて高導電率をもつ、車載用バスバーに要求される疲労強度や高温強度にも優れたアルミニウム合金製板材。同板材に切り替えることで、既存の銅製のバスバーに比べて約43%の軽量化を実現するとともに、銅製バスバーより安価なことからコスト削減にも寄与する。

同社は長年培ってきたアルミニウム合金設計技術と加工技術をもとに、顧客の課題を解決するソリューションを提供してカスタマーエクスペリエンスを最大化し、アルミ圧延品事業の拡大を目指していく。

2021年4月28日

2021年4月27日

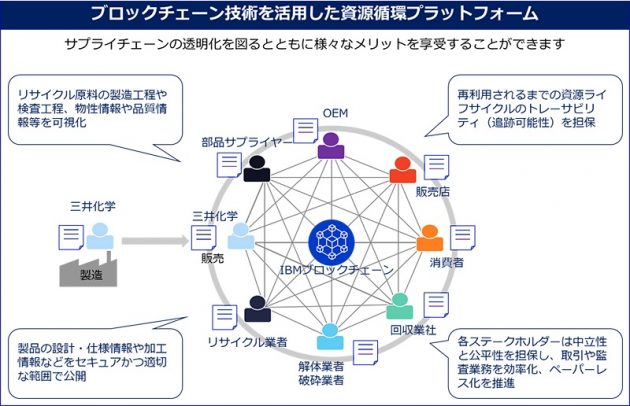

三井化学は26日、循環経済の実現に向けて課題となっているプラスチック素材のトレーサビリティ(追跡可能性)の実用化を目指すため、ブロックチェーン(BC)技術を活用した資源循環プラットフォーム構築に向け、日本IBMと協働を開始すると発表した。

BC技術とは、全履歴を連続的に記録する「不可逆」なデータベース技術。全ての関係者がアクセス可能であり、データ改ざんが不可能であることから、その原材料、製品などが「いつ、どこで、だれの手を渡って来たのか」を追跡可能にする。

三井化学のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進室を指揮する三瓶雅夫執行役員は、「当社は気候変動とプラ問題を重点的に取り組むべき重要な社会課題と捉えている。これらの課題解決には、資源を消費して廃棄する一方通行の経済から、資源を回収して再生・再利用する循環型経済への転換が必須だ」と強調する。三井化学が培ってきたモノマーやポリマーに関する豊富な知見やスキルをはじめ、現在開発を進めているリサイクルを含む環境対応技術やノウハウを生かし、BCに代表されるDX関連技術を積極的に取り入れることで、「素材トレーサビリティシステムである資源循環プラットフォームを構築し、循環経済の実現に寄与していく」(三瓶執行役員)考えだ。

一方、日本IBMは、様々な企業のDXに取り組んできた豊富な知見やスキルを活用し、今回のBC技術を活用したデジタルプラットフォームの構築を検証する。BC技術により、中立性や公平性が担保され、高度なセキュリティを確保できるほか、スピーディーな構築や柔軟性を特長とするクラウドを活用し、既存システムと連携したハイブリッドクラウドの構築やAIの活用も検討していく。世界的にプラスチックの需要が拡大する一方で廃プラ問題が顕在化する中、これまで以上に資源循環型経済の実現が求められているが、リサイクル原料の使用では、含有物質の明確化などトレーサビリティの担保が課題となっている。

両社が検討する資源循環プラットフォームでは、モノマー・ポリマーといった原材料から製品の製造・販売・使用、およびその後に回収から解体・破砕を経てリサイクル原料となり製品製造に再利用されるまでの、資源のライフサイクル全体を追跡していく。また、リサイクル原料の製造工程や検査工程、物性情報や品質情報なども併せて可視化することで円滑な流通支援を目指す。

2021年4月27日

旭化成は26日、今年2月に、再生セルロース繊維(キュプラ繊維)「ベンベルグ」とポリフッ化ビニリデン(PVDF)中空糸膜「マイクローザ」のインドでの事業展開が、国連開発計画(UNDP)が主導するビジネス行動要請「ビジネス・コール・トゥ・アクション(BCtA)」に承認継続されたと発表した。

同社は2016年よりBCtAに承認されているが、今回、インドでの原料調達から最終製品に関わるステークホルダーへの支援および産学連携の取り組みが、商業活動と持続可能な開発活動を両立するビジネスモデルとして再度高く評価された。

同社は2016年よりBCtAに承認されているが、今回、インドでの原料調達から最終製品に関わるステークホルダーへの支援および産学連携の取り組みが、商業活動と持続可能な開発活動を両立するビジネスモデルとして再度高く評価された。

インドでの繊維産業に対する新たな労働機会の創出、ファッション業界の発展に向けた若者の育成活動を継続するとともに、今回より地球環境に配慮した繊維産業の持続的発展に欠かせない産業用水の排水浄化システムの整備も新たに進めていく計画だ。

同社はインドで展開する事業を通じ、「ベンベルグ」の原料調達から最終製品までの企業活動に直接・間接に関与し、技術の向上、安定した収入の確保や新たな仕事の創出など技術開発や人財育成に貢献。原料のコットンリンター(綿実の周りの産毛)の多くをインドから購入しており、数社の原料メーカーにコットンリンター採取設備を無償貸与し、同社の技術者が生産向上のための指導や技術サポートを行っている。

同社はインドで展開する事業を通じ、「ベンベルグ」の原料調達から最終製品までの企業活動に直接・間接に関与し、技術の向上、安定した収入の確保や新たな仕事の創出など技術開発や人財育成に貢献。原料のコットンリンター(綿実の周りの産毛)の多くをインドから購入しており、数社の原料メーカーにコットンリンター採取設備を無償貸与し、同社の技術者が生産向上のための指導や技術サポートを行っている。

日本へ輸出されたコットンリンターは「ベンベルグ」原糸に加工されたのち、インドに輸出され機織りメーカーへ販売。また、生地生産段階での製織や染色などの技術指導を継続している。加えて将来インドの繊維業界、ファッション業界を担う若者・学生への教育にも注力しており、能力向上を目的に数校の大学に教育サポートを行い人財育成にも貢献している。

一方、新たな取り組みとして、生地染色時に発生する排水処理に「マイクローザ」の適用を顧客へ提案し、染色工場のゼロ排水実現を進めている。これにより、工場周辺の環境保全と、水の再利用による貴重な天然水資源の節約に貢献している。

2021年4月27日