積水化成品工業は、再生可能エネルギーの創出が可能な水上太陽光発電システムの開発・普及を促進している。昨年4月には環境資源開発コンサルタント、日鉄物産、スマート・エナジーと合同で「水上ソーラー合同会社」を設立した。

近年、環境負荷の少ない再生可能エネルギーへの関心が高まり、中でも発電効率がよく、水質改善の効果も期待できる水上ソーラー(フロート式水上設置型の太陽光発電設備)に注目が集まっている。

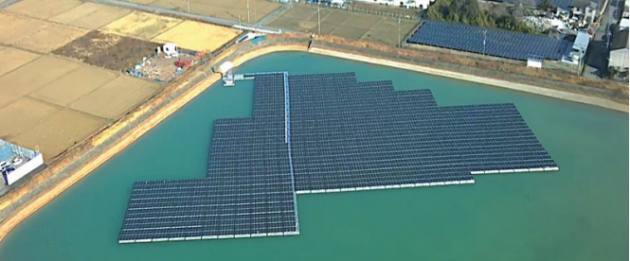

合同会社の水上ソーラーは、貯水池などを活用した水上太陽光発電システム。浮力材には積水化成品の大型発泡スチロール製ブロックを使用している。浮力と剛性に優れたフロートとその係留技術により、暴風雨などに対する安全性を確保している。昨年11月には、兵庫県三木市の養鶏場が近接する貯水池に水上ソーラーを設置し、発電を開始。発電した電力は、養鶏場内で全て自家消費されている。

積水化成品グループは、持続可能な社会の実現に向けた「SKG-5R」を推進しており、これはその活動の一環。今後も、地球温暖化の原因となるCO2の削減に向け、再生可能エネルギーを創出する水上ソーラーの開発や普及に携わり、環境負荷低減を高度に実践していく考えだ。