EUの5月の主要化学品の輸出は、ポリプロピレン(PP)が前年同月比4.0%増の13万7898tで最も多く、塩化ビニル樹脂(PVC)が同38.8%増の11万4240t、高密度ポリエチレン(HDPE)が

EUの5月の主要化学品輸出入実績

2021年3月10日

2021年3月10日

2021年3月10日

2021年3月10日

出光興産は9日、「千葉北水素ステーション」(千葉市花見川区)を同日に開所し営業を開始したと発表した。同社は、2016年から成田空港敷地内で「成田水素ステーション」を商用化し運営しており、千葉北水素ステーションは、2カ所目の商用水素ステーションとなる。

なお、同ステーションは、日本水素ステーションネットワーク(JHyM)との共同事業として、次世代自動車振興センター「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)」の採択を受け建設を進めてきた。

また同社は、カーボンニュートラル(CO2排出量ネットゼロ)を目指し様々な取り組みを検討。その一環として、千葉北水素ステーションでは、100%子会社の出光グリーンパワーが供給する再生可能エネルギー100%「プレミアムゼロプラン」の電力を使用する。

同社は今後も、水素ステーションの運営を通じて技術・事業の知見を蓄積し、カーボンニュートラル社会の実現に向けて貢献していく考えだ。

2021年3月10日

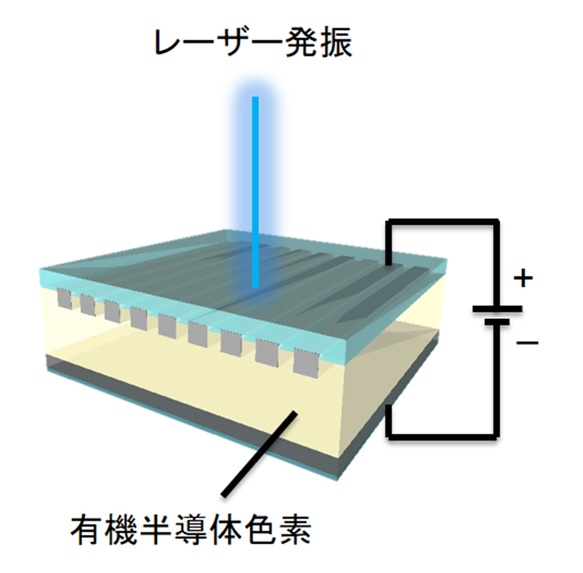

三井化学は9日、KOALA Tech(福岡市西区)との協働により、有機半導体レーザーデバイスの実用化に向けた有機色素の共同研究開発を開始したと発表した。

三井化学が培った有機色素の技術とKOALA社がもつ有機半導体レーザーダイオード(OSLD)技術という両社の知見を合わせることで、近赤外波長域での高効率なレーザー発振を可能にする革新的な有機色素の研究開発を共同で行い、スマートフォンやウェアラブル機器への実装・導入を目指す。

有機半導体レーザーは、無機半導体レーザーでは実現が困難だった「可視~近赤外域の任意の波長での発振」が可能になる。特に、近赤外波長域は、今後は生体認証や光学センサーなどの分野で新たな応用展開が期待されている。また、柔らかい有機材料を使うためフレキシブルデバイスへの利用にも適している。

KOALA社は、九州大学・最先端有機光エレクトロニクス研究センターで、世界に先駆けて実現されたOSLD技術の実用化を目的として設立されたスタートアップ。OSLDによる電流励起発振のための設計技術に強みがある。

一方、三井化学は、これまでにCD-R、DVD-R、有機ELなどの用途で有機色素開発と実用化の実績があり、これら一連の開発で培った分子設計と有機合成技術をベースに新たな有機色素の開発を目指している。

2021年3月10日

三菱ケミカルは9日、生分解性樹脂コンパウンド「FORZEAS(フォゼアス)」が東商化学(東京都世田谷区)のカトラリーに採用されたと発表した。国内で「フォゼアス」を使用したカトラリーが生産されるのはこれが初となる。

「フォゼアス」は、三菱ケミカルが開発した「BioPBS」をベースとし、その耐熱性の高さや他樹脂との相性の良さという特長を生かしながら、他の生分解性樹脂とのコンパウンドにより単体では発揮できない性能をもつ複合材料。また植物由来で、自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されるため、自然環境への負荷が少ないという特長も備える。

東商化学はスプーン、ナイフ、フォークなどのカトラリーを製造・販売する国内トップシェアのメーカー。コンビニエンスストアをはじめ、ファーストフード店、コーヒーショップなどで幅広い採用実績がある。

今回「フォゼアス」が採用されたカトラリーは耐熱性に加え、なめらかな触感や丈夫さが必要となる製品だが、三菱ケミカルのコンパウンド技術と東商化学の射出成形技術により、材料・成形の両方向から改良を重ね製品化に至った。

現在、テイクアウトやデリバリー需要の高まりとともにプラスチックカトラリーのニーズも増加している一方、プラスチックに対する環境配慮への要求はますます高まっている。三菱ケミカルは、今後も「BioPBS」や「フォゼアス」をはじめとする生分解性のある植物由来樹脂の研究開発・用途展開を加速させ、循環型社会の構築やSDGsの達成に貢献していく。

2021年3月10日

高流動・高導電性を両立、LIB長寿命化に貢献

東レは、高濃度でありながら流動性に優れた極薄グラフェン分散液を創出した。開発品は、グラフェンがもつ高い導電性などの優れた特長を発揮しやすいことから、電池材料や配線材料、塗料など各種用途への展開が期待できる。同社は早期の実用化を目指し、研究・技術開発を推進していく考えだ。

グラフェンは、炭素からなるナノサイズの極薄シート状の二次元材料。均一に配列しやすい性質があり、優れた導電性・熱伝導性・バリア性を備える次世代機能性材料。グラフェンを塗布したり、他材料と混合したりすることで新たな機能を付与することができる。

東レは、安価な黒鉛原料から化学剝離法による3㎚以下の極薄グラフェン製造技術を開発。物理剝離法(20~50㎚)や、他社の化学剝離法(10~20㎚)と比べ極薄であることから、塗布した時の被覆性や他材料との混合性にも優れる。しかし、薄いほど凝集しやすく、高濃度にすると粘土状となり流動性が悪化してしまう。そのため、塗布や混合には希釈して低濃度溶液で使用する必要があり、グラフェン本来の特長を発揮しにくいといった課題があった。

こうした中、東レは、グラフェン同士の相互作用による凝集を抑えるため、独自の高分子材料を添加してグラフェンの粘度を自在に制御する分散技術を開発し、高濃度の極薄グラフェン分散液の流動性を高めることに成功。開発品は高濃度でも流動性が良好であることから取り扱い性に優れ、希釈することなく塗布できるので高い導電性といった特長を発揮しやすい。また、分散性が高く攪拌しやすいことから他材料と混合も容易だ。

例えば開発品をLIB用導電材料に使うと、正極材料と混合しやすく、正極の間にグラフェンが入り込み、導電性が向上する。これにより電池を繰り返し充放電する際に、導電経路の劣化による電池容量低下が抑制され、電池の寿命が長くなる。従来、EV向け高性能電池の導電助剤にはカーボンナノチューブ(CNT)が使用されているが、開発品に置き換えることで、CNTより電池寿命が1.5倍向上することを同社の電池評価で確認。コストについても、量産化によりCNTと競合できるレベルになると見られる。

さらに、開発品は塗布し乾燥する際、グラフェンが積層することで緻密膜を形成。この緻密膜は金属のように錆びないことから、耐久性に優れた導電配線材料として、プリンタブルエレクトロニクス用配線への応用が期待できる。また、防錆塗料に混合すれば水や酸素の透過を遮断し耐久性を向上できるなど、幅広い用途への展開が可能だ。

同社はすでに極薄グラフェンと分散液のサンプル提供を開始しており、顧客から高い評価を得ている。今後は製品のブラッシュアップとともに量産化体制を早期に整え、2030年度には売上高で100億円超を目指していく方針だ。

2021年3月9日

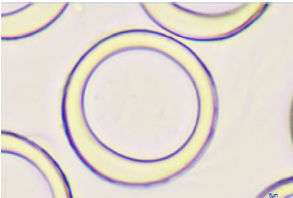

東洋紡の子会社、東洋紡フイルムソリューションはこのほど、燃料電池自動車(FCV)に搭載する燃料電池セル用シール材を開発し、トヨタ自動車が昨年12月に発売した新型FCV「MIRAI」に採用されたと発表した。

採用されたシール材は、車載用途でも採用を伸ばすポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム「テオネックス」に、独自の接着剤を塗工し精密加工を施したもの。燃料電池セルを生産する際にセルの構成部材を接合する用途に加え、発電面の保護、絶縁、ガス導出入形状の維持など、様々な機能を提供する。

過酷な環境下でも高い耐久性を実現し、燃料電池の長期信頼性の確保に貢献することなどが評価され、今回の採用となった。また、新規に開発した接着剤などの効果により、部材の高速接合が可能となり、1セルあたりの生産時間を大幅に短縮する機能も併せもつ。

東洋紡フイルムソリューションは、水素をエネルギー源とし、走行中には水しか排出しない究極のエコカーとして普及が期待される新型「MIRAI」に同シール材を提供することを通じ、健全で持続可能な社会づくりに貢献していく考えだ。

なお、「テオネックス」は、同社が世界シェアをほぼ独占する、優れた機械強度特性と電気絶縁特性をもつ高耐久・高耐熱フィルム。コストパフォーマンスに優れ、PETフィルム同様の使いやすさも兼ね備えており、新たな市場ニーズに応えることが期待されている。

2021年3月9日

クラレトレーディングは8日、衝撃吸収性を持つ繊維「スパンドール」を開発したと発表した。クラレグループが開催する「スポーツ&アウトドア オンライン展示会2021」(3月8日~4月23日)で紹介し、2021年度中の販売開始を予定。

近年、陸上競技では高記録を生み出す機能性シューズが人気を集めており、スポーツシューズメーカーはアスリートの走り心地の向上、疲労やダメージを軽減するシューズ素材を求めている。こうした中、同社は、柔らかさや弾性などを調整でき、優れた「制振性能」をもつクラレグループのエラストマーを独自技術で繊維化。軽量で通気性も良く、シューズ素材に好適な衝撃吸収性を実現した。

特徴として、エラストマーを芯(中心)部分に採用し外側をナイロンで覆った2層構造、衝撃吸収性はポリエステル繊維の1.4倍(自社試験)、シューズのアッパーやインナーソールに使用することで足への負担や疲労を軽減、ウレタンに比べて通気性に優れる、などが挙げられる。

同社は、「スパンドール」について、スポーツ製品(シューズ、ウェア、サポーター、ソックスなど)に加え、インテリア製品(椅子張り、クッション)、電子部品の緩衝材といった展開も視野に入れている。

2021年3月9日

2021年3月8日