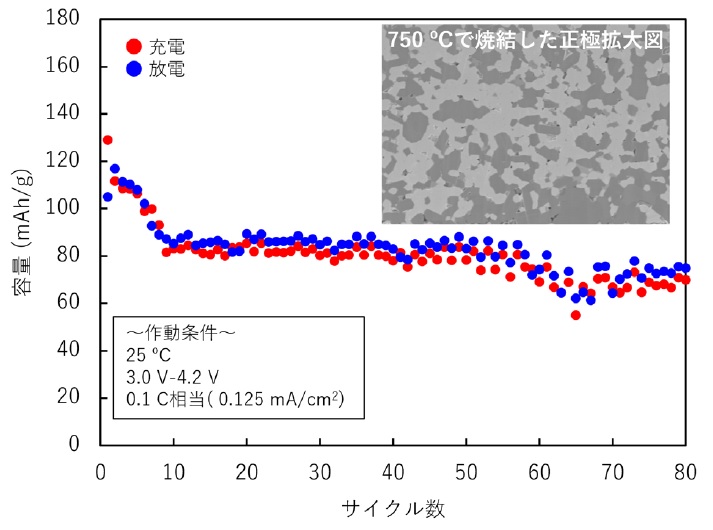

九州大学大学院、物質・材料研究機構(NIMS)らの研究グループは、酸化物固体電解質の中でも高いイオン伝導度をもつLi7La3Zr2O12(LLZ)に焼結助剤をナノレベルで複合化した独自材料を新たに開発し、イオン伝導度の低下を引き起こすことなく、汎用的なセラミックプロセスの焼結温度を750℃に低温化することに成功した。

同材料では、接触面積が増加し

2023年7月20日

2023年6月22日

2023年2月17日

2022年2月8日

2021年12月3日

昭和電工は2日、物質・材料研究機構(NIMS)、東京大学と共同で、2000系アルミニウム合金の設計条件と機械特性の相関を高精度で予測する “昭和電工 AIを活用した設計条件の探索、NNモデルを開発” の続きを読む

2021年5月25日

物質・材料研究機構(NIMS)と産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、希少元素を含まず低熱伝導率と高電荷移動度を両立した高効率の熱電材料の開発に成功した。低価格の熱電モジュールの実用化と普及に道を拓き、省エネ効果に加え、Society5.0の実現に必要な無数のセンサーの自立電源やモバイル発電機など幅広い分野での応用が期待される。

一次エネルギーの多くは熱として排出され、その約90%は320℃以下の低温域だ。廃熱を電気に変換する熱電変換材料の効率には、熱伝導率を低く、電気伝導率を高くする必要があるが、電気伝導率が高いと熱伝導率も高くなる。Bi2Te3系が低温域で最高の熱電変換効率を示すが、主成分のTeが希少元素であることが普及を妨げている。

今回、n型Mg3Sb2系材料に微量の銅原子を添加することで、熱伝導率低減と電気伝導率向上を両立できた。原子間隙に入った銅原子が熱伝導を司るフォノンの速度を低減し、熱伝導率を低減。また、粒界に入った銅原子が電子の散乱を抑え、高電荷移動度を向上。これにより、ジュール発熱によるエネルギー損失を抑え利用熱の散逸を抑止し、熱伝導率の低い多結晶体でありながら単結晶材料並みの電気伝導率、すなわち高熱伝導率を実現した。

同様に高性能化したp型材料と組み合わせて熱電モジュールを作製。室温と320℃の温度差での熱電変換効率は、最高性能のBi2Te3系材料に匹敵する7.3%を示した。この材料の理論効率は約11%であり、さらなる高効率化も見込まれる。また、今回発見したフォノン散乱効果や粒界制御効果は、他の熱電材料の高性能化へ活用することも期待される。

なお本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業大規模プロジェクト型技術テーマ「センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術」の支援を受けて実施された。今後、低価格で広範囲に適用可能な熱電モジュールの実用化を進めるとともに、他の温度域にも活用できる高性能熱電材料の研究開発も引き続き推進していく。

2021年3月25日

三菱ケミカルは24日、物質・材料研究機構(NIMS)と共有する赤色蛍光体の中国特許に関して、米Intematix社とその中国関連会社などとの侵害訴訟第二審(最終審)で、第一審に引き続き勝訴し、全面勝訴が確定したと発表した。

三菱ケミカルは、Intematix社などに対し、特許を侵害しているとして中国で行う蛍光体製品の生産および販売などの侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴訟を2015年に深圳市中級人民法院に提起。2019年に同法院によりIntematix社製蛍光体製品の中国での製造・販売の差し止めと損害賠償金の支払いを命じる判決を得た。Intematix社などは、この判決を不服とし最高人民法院に三菱ケミカルを上訴したが、今年2月に同法院はIntematix社などの主張を全面的に退け、特許侵害を認める最終判決を下し、三菱ケミカルの勝訴が確定した。

また、三菱ケミカルは、中国における知的財産権を保護するため、これまで知的財産権を侵害したIntematix社などと、中国Shield社に対して侵害訴訟および行政訴訟を提起して対処してきたが、今回の最終審の判決をもって、約6年間にわたり繰り広げられた中国訴訟は全て終了することになる。

中国はLEDパッケージの最大の生産国であり、赤色蛍光体の主用途である白色LEDデバイスの最大生産量を誇る。その中国で三菱ケミカルが侵害訴訟および行政訴訟の両方で勝訴できたことは、積極的に投資や事業展開を行い、知的財産権を積極的に活用してきた同社にとって意義深いものとなった。また、同社の中国訴訟での勝訴は蛍光体産業のみならず白色LED産業全体に対しても重要な意味をもち、今後の両産業の健全な発展と秩序維持に繋がることが期待される。

三菱ケミカルは今後も、自社・他社の知的財産権を尊重し、他社が同社知的財産権を侵害するようなことがあれば、看過することなく適正な対応を図る考えだ。

2021年1月27日

三菱ケミカルは26日、物質・材料研究機構(NIMS)と共有する赤色蛍光体に関する中国特許の侵害訴訟の最終審で勝訴が確定したと発表した。

三菱ケミカルは2015年に、被告である中国Shield社に対し特許侵害を中級人民法院に提訴し、2018年に特許侵害の差し止めと損害賠償金の支払いを命ずる判決を得た。その後、Shield社は判決を不服とし高級人民法院に上訴していたが、同法院はShield社の主張を全面的に退け、昨年12月に第一審の判決を支持する最終判決を下した。なお、これに並行して、Shield社が同特許の無効を訴えた行政訴訟についても、三菱ケミカルが勝訴し同特許の有効性が確定している。

今回の侵害訴訟の判決をもって、Shield社と争ってきた同特許の中国訴訟はすべて終了した。赤色蛍光体の主用途である白色LEDデバイスの最大生産量を誇る中国で、長年積極的に投資や事業展開を行ってきた三菱ケミカルにとって、今回の勝訴判決は非常に意義深いもの。また、今回の判決は蛍光体産業と白色LED産業にとって大きな意味をもち、今後の両産業の健全な発展と秩序維持につながることが期待される。

三菱ケミカルは今後も、自社および他社の知的財産権を尊重し、他社が知的財産権を侵害するようなことがあれば、これを看過することなく適正な対応を取る方針だ。

2020年9月25日

物質・材料研究機構(NIMS)と産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、温度差のある導電体に電流を流すと生じる吸熱・発熱(トムソン効果)が磁場に依存して変化する現象「磁気トムソン効果」の直接観測に世界で初めて成功した。熱エネルギー制御のための新機能・新技術の創出や、熱・電気・磁気変換現象に関する基礎物理と物質科学のさらなる発展が期待される。

トムソン効果はゼーベック効果(熱流→電流変換)やペルチェ効果(電流→熱流変換)と並ぶ金属や半導体の基本的な熱電効果で、2物質の接合を必要とせずに単一物質で動作することが特徴。その熱電効果の磁場・磁性依存性は測定・評価の困難さから明らかではなかった。

今回、ロックインサーモグラフィー法による吸発熱現象の精密測定により、吸熱・発熱は温度差と電流に比例し、磁場を与えることで増強されることが観測された。実験に使ったビスマス・アンチモン(BiSb)合金の磁気トムソン効果は大きく、0.9T(テスラ)の磁場で90%以上増強し、ゼーベック効果やペルチェ効果と同等の出力を示した。これにより、磁気トムソン効果の基本的な性質が明らかになり、計測・評価技術が確立された。

今後、磁気トムソン効果に関する物理・材料・機能探索を進めることで、電子デバイスの効率向上や省エネルギー化、小型化に資する熱マネジメント技術への応用展開をはじめ、熱・電気・磁気の相互作用がもたらす新しい物理現象の観測を目指していく。

2020年6月8日

三菱ケミカル(MCC)は5日、物質・材料研究機構(NIMS)と共有する赤色蛍光体に関する中国特許に対し、中国企業2社(Shield社と英特美光電社)が特許の無効を訴えていた行政訴訟について、裁判所がその訴えを退け、特許の有効性を支持する勝訴判決を得たと発表した。Shield社との第2審では原審と同様、特許の有効性が支持され、今回の判決により勝訴が確定したことになる。

赤色蛍光体は、通称SCASNまたは1113蛍光体と呼ばれる窒化物系の蛍光体。高い輝度と信頼性からLED用として最も広く使用されており、MCCが製造販売している赤色蛍光体は、LEDメーカー各社から多くの支持と評価を受けている。同特許は、この赤色蛍光体とそれを用いたLEDデバイスなどを広くカバーする基本特許であり、今回の2つ判決ではMCCとNIMSが共有する重要な知的財産権の有効性が中国の司法により改めて支持された。

中国はLEDデバイスの最大の生産国であり、赤色蛍光体の主用途である白色LEDデバイスでも最大生産量を誇る。その中国で中国企業2社の主張を全面的に退け、同特許の有効性が支持された今回の2つの判決は、長年中国で積極的に投資、事業展開を行ってきたMCCにとって非常に意義深いもの。また、蛍光体産業のみならず白色LED産業全体にとっても重要な意味を持ち、今後の両産業の健全な発展と秩序維持に繋がることが期待される。

今後もMCCとNIMSは自社・他社の知的財産権を尊重し、他社が知的財産権の無効を主張しまたは侵害するようなことがあれば、看過することなく適正な対応を取る考えだ。