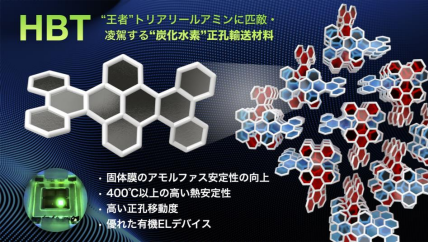

東ソー、理化学研究所(理研)、名古屋大学らの共同研究グループは22日、ヘテロ原子や置換基を一切用いずに、有機ELの正孔輸送材料として機能する、炭化水素系正孔輸送材料を発見したと発表した。

「分子ナノカーボン科学」から

2024年8月22日

2023年3月31日

2023年3月29日

2023年3月3日

2023年2月20日

2023年2月6日

2022年10月26日

2022年5月26日

2021年7月19日

理化学研究所(理研)はこのほど、生命医科学センター粘膜システム研究チームなどの国際共同研究グループが、腸内細菌の主要な代謝物である「酢酸」が「免疫グロブリンA(lgA)」の細菌反応性を変化させることで腸内細菌の制御に関与することを発見したと発表した。

同研究成果は、腸内細菌がその代謝物を介してlgAの機能制御に重要な役割を果たしていることを示しており、今後、lgAの機能制御に関する理解を進めることで、腸内細菌の新しい制御法の開発につながることが期待される。

ヒトの腸管には40兆にも及ぶ細菌が生息しており、それらは腸内細菌と呼ばれている。ヒトに不可欠な栄養素を産生したり、外来の病原菌を排除したりすることで、ヒトの健康維持に貢献している。一方、過剰な細菌を制御できなければ、細菌の体内移行に伴う感染症が引き起こされる可能性もあることから、腸内細菌の制御機構の解明は細菌との共生関係において重要な課題。さらに近年、腸内細菌が中枢神経や肥満・糖尿病などのさまざまな全身疾患に関与することが判明しており、腸内細菌を制御することで疾患の感受性を変化させられる可能性も示されている。

lgAは腸内細菌を標的とする主要な免疫グロブリンだが、lgAと腸内細菌の相互作用がどのように制御されているかは不明だった。こうした中、国際共同研究グループは、酢酸によって誘導されるlgAが大腸菌などの病原性片利共生細菌に結合し、大腸表面の粘液層への侵入を阻止することを解明。また、その作用機序として、酢酸が菌体成分とともにlgA産生をサポートするCD4陽性T細胞の機能を強化することで、大腸菌反応性のlgAを増加させることも明らかにした。免疫システムは腸内細菌代謝物の刺激によってlgA産生のパターンを変化させることで、腸内細菌を制御しているものと考えられる。

なお、同研究は、科学雑誌「ネイチャー」オンライン版(7月14日付)に掲載された。

2021年4月14日

日本ゼオンはこのほど、横浜ゴム、理化学研究所(理研)と共同で設置している「バイオモノマー生産研究チーム」の研究により、バイオマス(生物資源)から効率的にブタジエン(BD)を生成できる世界初の新技術を開発したと発表した。

主に自動車タイヤなどの合成ゴムの主原料であるBDは、現在、ナフサ熱分解の副生成物として工業的に生産されている。バイオマス由来BD生成技術を確立すれば、石油依存度の低減に繋がり、地球温暖化の原因とされるCO2の削減に貢献できる。

日本ゼオンは2013年より、理研(環境資源科学研究センター)、横浜ゴムとの共同研究で、バイオマスから合成ゴム原料のモノマーを生成できる技術を培ってきた。昨年4月には、理研の「産業界との融合的連携研究制度」を利用して、社会実装に向けた研究を加速させるため「バイオモノマー生産研究チーム」を設置。さらなる高生産酵素と効率的な精製技術確立に向けて各々の知見・技術を有機的に融合して研究を進めてきた。

今回、同チームは新しい人工代謝経路と酵素で、優れたBD生成能をもつ細胞の創製に成功。これにより、微生物によるバイオ合成から生成されるムコン酸を中間体として経ることが可能となり、また、これまで開発してきた酵素の知見を取り入れることでBDの発酵生産でのコストを大幅に削減することが期待できる。

これらの成果が今回、ロンドンを拠点とし生物学、化学などの分野の研究論文が掲載されているオンライン専用ジャーナル「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載される。

なお、「バイオモノマー生産研究チーム」は、同じく合成ゴムの主原料であるイソプレンについても、2018年に、世界初となる新しい人工経路の構築と高活性酵素の作成により優れたイソプレン生成能をもつ細胞を創製。この細胞内で出発原料であるバイオマス(糖)からイソプレン生成までを一貫して行うことに成功している。ゼオングループはこれからも産官学の垣根を超えた研究に積極的に取り組み、「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に貢献していく考えだ。