ポリプラスチックスは26日、ブリスター特性に優れた液晶ポリマー(LCP)「ラペロスLCP」を開発し、ブリスター発生を制御する最新技術を発表した。

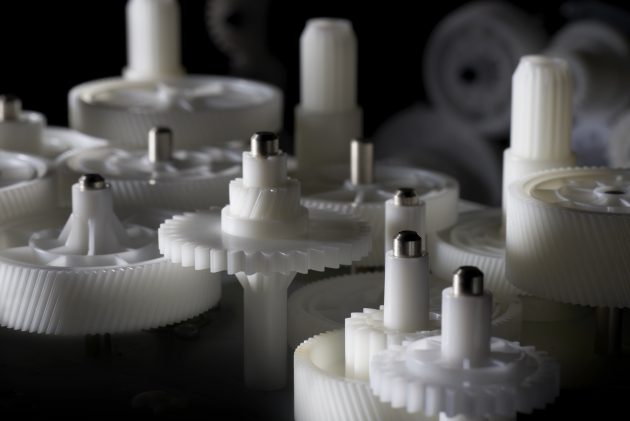

LCPは、高流動性、高寸法精度に加え、高耐熱性を兼ね備えたスーパーエンジニアリングプラスチック。その特性から小型化、表面実装(SMT)化が進むスマートフォンなどのコネクタ市場で幅広く採用されている。また、近年ではIoTの活用や5Gの実用化に向け、自動車分野、家電・OA分野でもLCPの検討や採用が拡大している。

その一方で、SMT方式ではんだ付けする際に、260℃まで加熱された部品表面に微細な「ふくれ=ブリスター」が発生して問題となる場合がある。今回の「ラペロスLCP」の開発グレードは、従来の材料に比べて大幅なブリスター抑制効果が確認されており、生産性の向上が期待できる。

またLCPが多く採用されているコネクタのような厚みに変化がある部品では、段差の不安定界面の形成を決定する拡張流動の大きさには、材料のスウェル特性(膨張現象)が大きな影響を与える。スウェル特性は、ポリマー種、フィラー種によって大きく異なることから、グレード選定の際には考慮すべき点だ。

同社では、この知見をもとに、急激な肉厚変化部で発生するブリスターを抑制するグレードの開発に成功した。