DICはこのほど、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公募した2020年度「革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発プロジェクト」の〝材料再生プロセス開発〟に採択され、8月より実証を開始したと発表した。

同研究プロジェクトで担当する役割は、福岡大学工学部化学システム工学科の八尾滋教授をテーマリーダーに、6つの研究機関と、同社を含む12社が共同で廃プラスチックを新品プラスチックと同等の物性に再生し、再利用するマテリアルリサイクル(MR)の技術開発を行うもの。実施期間は、5年間(2020~24年度)を予定している。

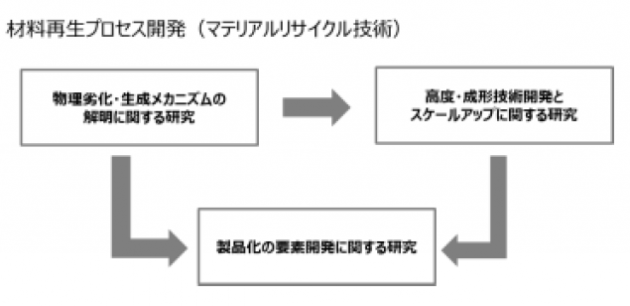

同研究プロジェクトでは、同社は〝材料再生プロセス開発〟へ参加し、インキや接着剤などのパッケージング素材がプラスチックのマテリアルリサイクル特性に及ぼす影響について基礎的な研究を行い、さらにこの研究で得た知見をもとに、環境負荷の少ないインキや接着剤などの製品開発を目指した研究を行っていく。

DICグループは、世界的な社会課題である廃プラスチックや海洋プラスチック問題に対し、サステナビリティ戦略として同社が対応すべき領域を定め、取り組みを強化している。同研究プロジェクトに参画することで、プラスチックごみ問題の解決にあたると同時に、プラスチックの高度資源循環の社会実装に貢献していく。