住友化学はこのほど、アクリル樹脂(PMMA、ポリメチルメタクリレート)のケミカルリサイクル(CR)実証設備を愛媛工場(愛媛県新居浜市)に建設すると発表した。2022年秋に実証試験に着手し、2023年にサンプル提供を開始する予定。この取り組みと並行して、使用済みアクリル樹脂の回収から、再生、製品化までの資源循環システムを確立し、早期の事業化を目指す。

アクリル樹脂は、合成樹脂の中でも極めて高い透明性をもつほか、耐候性や加工性にも優れ、自動車のテールランプカバーや家電、水槽、屋外看板、液晶ディスプレイ、建築材料、飛沫防止板などに幅広く使用されている。昨年の世界需要は130万tに上り、この先も堅調な伸びが予測されている。

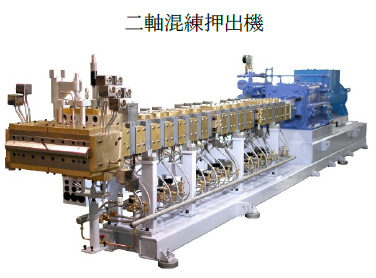

同社は、環境意識の高まりを受け、自社での研究のほか、他企業やアカデミアとの協業により、様々なCRの技術開発を推進。アクリル樹脂については、日本製鋼所がもつ二軸混練押し出し機を利用したプラスチックの連続分解技術と、住友化学が長年培ってきたMMA(メチルメタクリレート)モノマーおよびアクリル樹脂の知見をもとに、同社と共同開発を進めてきた。

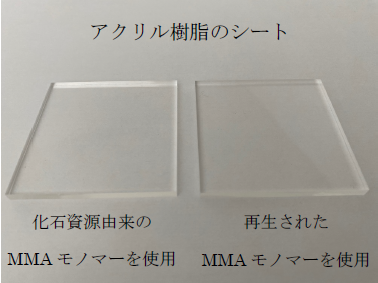

今回、アクリル樹脂を熱分解し、原料となるMMAモノマーとして再生する独自の基本技術を確立したことにより、実証設備の建設を決定した。この基本技術により得られたMMAモノマーを再重合してできるアクリル樹脂は、化石資源から製造したバージン材料と比較して、透明性や強度などの基本物性は同水準を維持した上で、製品ライフサイクル全体のGHG(温室効果ガス)排出量を60%以上削減できる見込みだ。

なお、今回の実証試験で原料とする使用済みアクリル樹脂は、水族館向け大型アクリルパネルで世界トップシェアを誇り、住友化学と約50年のパートナーである日プラから出る廃材を活用する予定。

また、事業化に向けて、廃棄される自動車や家電、飛沫防止板などからの回収を含め、安定的な原料調達システムの構築も併せて検討を始める。再生MMAモノマー、およびそれを原料とするアクリル樹脂は、環境規制の強化が進む自動車のほか、公共施設である高速道路の遮音板など、リサイクル材料としての付加価値が認められる分野・製品での採用を想定している。