住友化学はこのほど、東北大学金属材料研究所の李弘毅特任助教、市坪哲教授をはじめとする研究グループと共同で、リチウムイオン二次電池(LIB)の負極の材料を高純度アルミニウム箔のみで、充放電時に起こる巨大体積ひずみを回避するという新しい機構を解明したと発表した。両者は2019年4月より連携して、LIB高容量化のための新しい負極の研究開発を行っている。

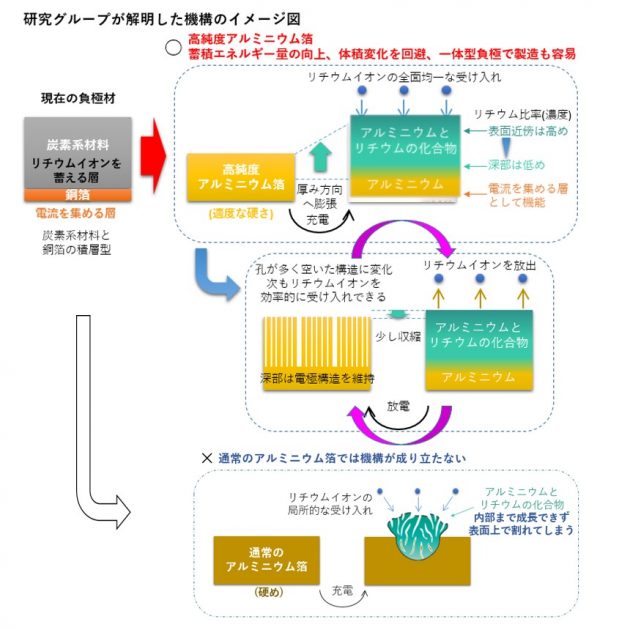

LIBは、リチウムイオンが正極と負極間を移動することで充放電が行われ、負極は、充電時に正極から移動してきたリチウムイオンを取り込む役割を果たしている。現在の負極は炭素系材料が主流だが、電池のさらなる高容量化のために、炭素系材料に比べて3~10倍のエネルギーを蓄えられるシリコンのほか、スズやアルミニウムなどの金属系材料の使用が期待されている。しかし、それらの材料は、大きなエネルギーを蓄えられる反面、充放電時に2~4倍も膨縮するため内部の電極構造が崩れやすい点が、実用化の課題となっていた。

今回、両者の研究グループは、高純度アルミニウム箔の硬さを最適化することにより、課題であった充放電時の体積膨縮の制御が可能なことを見出だした。今回の解明は、東北大学金属材料研究所の物質・材料に関する科学の力と、住友化学が長年にわたり高純度アルミニウム事業で培ってきた技術の融合による成果と言える。一体型アルミニウム負極の実現により、従来のLIBに比べて、電池製造のプロセスを大幅に簡素化できることから、製造工程の環境負荷低減とともに、高容量化や軽量化、低価格化なども期待できる。また、次世代電池として注目される全固体電池にも、研究成果を適用できる可能性がある。

両者は引き続き、一体型アルミニウム負極の実現に向けて研究開発に励み、持続可能な社会の構築に取り組んでいく考えだ。