[コスモエネルギー/3月期決算](13日)単位100万円、カッコ内は対前期増減率。▽連結=売上高2,233,250(▲18.4%)、営業利益101,289(629.1%)、経常利益97,370(497.9%)、純利益85,910。

コスモエネルギー 3月期決算(13日)

2021年5月17日

2021年5月17日

2021年5月17日

日本化学会はこのほど、2022~2023年度の会長候補として東京大学教授の菅裕明氏を内定したと発表した。来年の定時社員総会で理事に選任され、その後の理事会で会長に選任される予定。

菅氏は米国マサチューセッツ工科大学化学科を卒業後、同大学の博士研究員をはじめバッファロー大学のアソシエイト・プロフェッサーなどを歴任。現在は東京大学大学院理学系研究科化学専攻・教授を務めている。またアントレプレナー(起業家)としても、ペプチドリーム社やミラバイオロジクス社の創業にも携わっている。専門分野は有機化学、生物有機化学、ケミカルバイオロジー。

会長としての抱負について菅氏は「日本化学会は、これまでの活動をさらに強化し、アカデミア研究の国際的競争力の向上に尽力することはもちろんのこと、公益社団法人として産業変革を先導できる人材輩出と産学連携・イノベーションを起こす『きっかけの場』を担う組織にして、世界に誇れる化学会にしたい」と述べている。

2021年5月17日

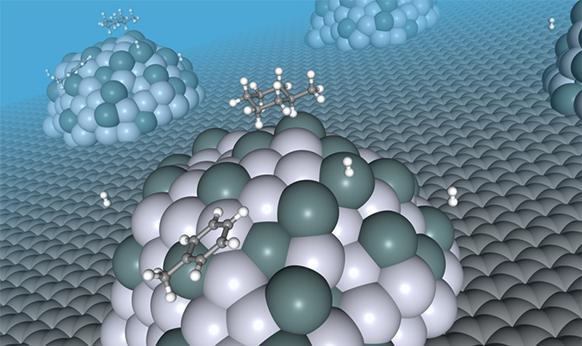

ENEOSはこのほど、新物質開発・材料探索を加速する高速の汎用原子レベルシミュレータを提供する合弁会社の設立について、Preferred Networks(PFN)と合意したと発表した。出資比率はPFN:51%、ENEOS:49%。

両社は2019年度に戦略的な協業体制の構築に合意しており、AI技術を活用したマテリアルズインフォマティクス(MI)分野での革新的事業創出を検討してきた。新会社では、今夏をめどに、両社の知見をもとに開発した高速の汎用原子レベルシミュレータをクラウドサービスとして提供していく予定だ。

両社は今回、材料探索技術の高速化と汎用性向上を実現するため、従来の物理シミュレータに深層学習モデルを組み込み、原子レベルで材料を再現することで大規模な材料探索を行える汎用原子レベルシミュレータを開発。深層学習モデルの訓練には、スーパーコンピュータを使って物理シミュレーションした膨大な量の原子構造データを使用している。これにより、計算スピードは従来の数万倍に高速化するとともに、領域を限定しない様々な物質に適用可能な汎用性を実現した。

同協業では、MIのコア技術となる汎用原子レベルシミュレータを提供することにより、様々な材料開発分野での革新的な素材開発を加速させ、イノベーション創出・実現に貢献していく考えだ。

2021年5月17日

2021年5月17日

DICは14日、2021年度第1四半期(1-3月期)の連結業績を発表した。売上高は前年同期比5%増の1903億円、営業利益41%増の140億円、経常利益79%増の148億円、純利益121%増の102億円と増収増益だった。

世界経済が米国や中国を中心に回復し、国内でも自動車を中心に幅広い産業で経済活動が戻る中、高付加価値製品である半導体、電機・電子、自動車向け材料など広範な分野で出荷が伸びた。また、生活必需品である食品包装分野でも、海外を中心に引き続き出荷が堅調に推移した。利益面では、高付加価値製品を中心に出荷が全般的に伸長したことに加え、活動経費の抑制や米州・欧州での原料コスト上昇に対する価格対応などが寄与した結果、大幅な増益となった。

セグメント別に見ると、パッケージング&グラフィックは増収増益。出版用インキの比率が高い国内は1~3月の緊急事態宣言による需要減少の影響があり、前年並みで推移した。米州・欧州ではパッケージ用インキの出荷が伸び、アジアは中国を中心に大幅な増収となった。利益面では、海外を中心に原料価格の値上がり影響が出始めているものの、米州・欧州での価格対応が寄与し大幅な増益となった。

カラー&ディスプレイは減収増益。自動車を中心とした経済回復に伴い、塗料・プラスチック用顔料の出荷が回復した。スペシャリティ用途が中心となる光輝材は、引き続き好調な出荷が継続。中国ローカルメーカーとの競争が激しく、TFT液晶は振るわなかった。利益面では、カラーフィルタ用顔料や光輝材などの堅調な出荷に加え、合理化効果が増益に貢献した。

ファンクショナルプロダクツは増収増益。自動車やエレクトロニクス関連を中心に出荷が伸びた。需要の急回復に加え、原料の先高感や物流の乱れなどの要因が重なり、顧客サイドの在庫確保の動きが売上を押し上げた。利益面では、エポキシ樹脂など高付加価値製品の好調な出荷により大幅な増益となった。

1-3月期の業績動向などを踏まえ、上期(1-6月期)の業績予想を上方修正している。売上高は3750億円(前回予想比70億円増)、営業利益は235億円(同30億円増)、経常利益は230億円(同40億円増)、純利益は125億円(同35億円増)。なお、通期業績の見通しについては、コロナ影響の不透明感、原料価格の値上がり懸念などから据え置いている。

2021年5月17日

長坂社長「海外拠点とのシナジー効果を最大化」

東海カーボンは11日、ローリングプラン中期経営計画「T-2023」(2021~2023年度)を発表した。オンライン会見において長坂一社長は「社長に就任してからの2年間は構造改革に注力し、2017以降は総額1800億円のM&Aを実施し成長戦略に取り組んできた」と振り返り、「グローバル競争に勝ち残るため、ここでいったん立ち止まり、海外を中心に急拡大したビジネスの足元を固める。新たに獲得した海外拠点とのシナジー効果を最大化し、収益を上げていく」と語った。

同社は、全体最適による統合効果創出の布石をすでに打っている。黒鉛電極では、米国拠点を充実させ、地産地消化を推進。精錬ライニング事業は、買収した欧州2拠点(ポーランドとフランス)の間で生産品目の最適化を図るとともに、押出材を仏拠点に集約しコストの引き下げを狙う。また、LIB用負極材の製造ノウハウも仏拠点に移管し、EVの成長が見込まれる欧州市場での生産拠点にしていく。今年から順次これらの効果が現出する見込みだ。

事業ポートフォリオの改善では、コロナ禍で主要製品の黒鉛電極とカーボンブラック(CB)がダメージを受ける中、精錬ライニングやファインカーボン(FC)事業が確実に成長しており、「今では電極やCBの収益安定が課題」との見方を示した。事業環境については、「中国や欧米では想定以上に経済回復が見られる。鉄鋼、自動車、半導体、アルミ関連などの対面業界は力強く回復しており、さらに今後発展していく」と見通した。

一方、新中計のチャレンジとして、脱炭素とウィズコロナを挙げた。「これらは長期的に世界を大きく変えるテーマだ。当社自身も変わらなければならない」とし、具体的な対応策については、中計期間内に同社の強みや社会的意義を再定義し、足元の経営戦略へつなげる。脱炭素については、社長をリーダーとした「カーボンニュートラル推進プロジェクト」を5月に発足。CN社会実現に向けて、グループの低炭素・脱炭素対応を組織横断的な取り組みとして推進していく考えだ。

「T-2023」の基本方針として、①主力事業の成長軌道回帰、②事業ポートフォリオの最適化、③連結ガバナンス体制強化を掲げ、最終年度の定量目標は、売上高3200億円、営業利益570億円、ROS18%、EBITDA860億円を目指す。

①の戦略において、黒鉛電極は「絶好調の状況に近づきつつあり、市況回復の条件が整ってきた」としたが、本格的な回復は2022年以降を見込む。CB事業は堅調に推移すると想定するも環境負荷が高いため、「環境投資費用を製品に転嫁する価格戦略が重要になる」と指摘した。

②の戦略において、FC事業は、半導体市場とPV(太陽光発電)市場が成長する中、韓国子会社の生産能力の拡大を図るとともに、高付加価値品市場に注力していく。精錬ライニング事業は、買収した2社をTCX社に統一。顧客データの一元化、製造技術の共有、システムの統合による生産・販売・関係管理の一体化に取り組み、シナジー効果に期待する。工業炉については、好調なMLCC(積層セラミックコンデンサ)およびLIB業界で確固たる地位を継続。次世代炉の開発に注力し、2023年には売上200億円、営業利益50億円に収益を拡大させる考えだ。

3年間の営業キャッシュフローは累計1500億円を見込み、配分として、設備投資に660億円、債務圧縮に370億円を計画。M&A・アライアンスといった戦略投資も積極的に行っていく意向を示した。

2021年5月17日

2021年5月14日

旭化成はこのほど、アクリルラテックス「ポリデュレックス」「ポリトロン」事業と光触媒塗料「デュラ光」事業からの撤退および両事業の製造拠点である和歌山工場の閉鎖を決定したと発表した。2022年4月末に生産を終了し、同年10月末の販売終了を予定している。

アクリルラテックス事業は、1970年に和歌山工場で生産を開始し、これまで約51年間にわたり国内外の顧客へ製品を提供。一方、光触媒塗料事業は、2009年に同工場で生産を開始し、約12年間にわたり製品を提供してきた。しかし、主に国内市場の需要減少などにより両事業ともに販売量が減少し、近年は収益性の低下も課題となっていた。

市場環境の厳しさがさらに増す中で、同社は事業継続に向けたあらゆる努力を続けてきたものの、将来的に拡大戦略を描くことが難しいと判断し、今回、両事業からの撤退、製造拠点である和歌山工場の閉鎖を決定した。

同社は中期経営計画において、「高い収益貢献」「高い市場成長率」「価値提供注力分野」「持続可能な社会との親和」の四つの判断軸に基づいて経営資源配分を行い事業ポートフォリオの転換を図っている。今後は同事業に投入していた経営資源を他の注力事業へ振り向けていく考えだ。

2021年5月14日

チッソは13日、2021年3月期の連結業績を発表した。売上高は前年比9%減の1320億円、営業利益25億円(前年比32億円増)、経常利益33億円(同46億円増)、純損失11億円(同108億円増)となった。

セグメント別に見ると、機能材料事業は減収・経常損失。液晶材料は、コロナ禍における巣籠り需要によりIT用液晶の販売が堅調に推移したものの、TV用液晶の販売が減少した。経営環境の悪化に対応すべく事業拠点の最適化といった施策に注力した結果、損益は改善している。有機EL材料も新型コロナ感染症の影響によりモバイル・TV用有機ELの販売が減少した。シリコン製品は、コンタクトレンズ用途などの需要が好調に推移した。

加工品事業は減収増益。繊維製品は、国内ではコロナ対策関連の需要が堅調に推移したことに加え、海外向けの出荷が拡大し、原綿および不織布の販売は増加。また市場ニーズへの対応、スプレッドの確保、コスト削減などを進めてきた結果、増収増益となった。肥料は、厳しい事業環境のもと、被覆肥料の国内出荷は堅調となったが、コロナ影響により海外向けの出荷が低調となった。コスト削減を進めてきたが、原料価格の下落による製品評価減の影響もあり減収減益となった。

化学品事業は減収増益。オキソアルコールは、生産設備の大型定期修理の実施や、上半期における自動車、住宅関連の需要低迷などにより出荷が低調となったが、海外市況が回復し損益は改善した。ポリプロピレン(PP)は、コロナ影響による経済活動の停滞により、4-6月期に出荷が大幅に減少したが、主力の自動車関連を中心に緩やかに需要が回復した。ポリエチレンは、主にレジ袋有料化の影響によりフィルム用途の需要が落ち込み出荷が減少した。コロナ対策関連の治療薬やワクチン製造向け製品の需要が堅調となり販売が増加した。

商事事業は減収増益。主力のPPの販売において自動車関連の需要が低迷したほか、原料ナフサ価格の下落により販売価格が低下し減収となったが、営業活動の制限を含む固定費の削減効果などで増益となった。

電力事業は増収増益。FIT活用に向けた既存水力発電所の大規模改修工事を引き続き推進し、安定した収益基盤の強化に注力した。

その他事業は増収増益。エンジニアリング部門は、国内の石油化学関連の案件や新規案件の受注が堅調となった。

2022年3月期の通期業績予想については、売上高11%減の1180億円、経常利益45%減の18億円を見込む。

2021年5月14日

東レが13日に発表した2021年3月期の連結決算(IFRS)は、売上収益は前年比10%減の1兆8836億円、事業利益28%減の903億円、純利益46%減の458億円だった。国内外ともにコロナ禍による生産活動・消費行動停滞の影響を受けた繊維や、炭素繊維複合材料が振るわず減収減益となった。

セグメント別に見ると、繊維事業は減収減益。衣料用途は各国でのロックダウンや過剰な流通在庫から需要が低迷し、産業用途は一般資材用途が低調で販売数量が減少した。医療用白衣地やマスク用途での不織布需要の増加に加え、3Q(10-12月期)以降に自動車関連用途で回復の動きが見られたが、総量の減少をカバーできなかった。

機能化成品事業は減収増益。樹脂事業は、コロナ禍による生産活動停滞の影響を受けたが、3Q以降、自動車メーカーの稼働や中国経済の回復を受け、需要が好調に推移。ケミカル事業は、基礎原料の市況が回復傾向となった。フィルム事業は、LIB向けバッテリーセパレータフィルムが市況価格低下の影響を受けたが、ポリエステルフィルムでは光学用途や電子部品関連が好調に推移、電子情報材料事業は、有機EL関連の需要が増加した。

炭素繊維複合材料事業は減収・事業損失。一般産業用途では、風力発電翼用途が堅調に推移したものの、航空宇宙用途では民間旅客機のビルドレートの減少が響いた。環境・エンジニアリング事業は増収増益。水処理事業は、逆浸透膜などの需要はおおむね堅調に推移し、環境・アメニティー事業では、エアフィルターの需要が好調だった。

ライフサイエンス事業は減収増益。医薬事業は、経口そう痒症改善薬「レミッチ」が後発医薬品発売の影響を受けたほか、昨年4月の大幅な薬価改定の影響を受けた。医療機器事業は、新型コロナ感染拡大に伴い、医療機関での不急の手術先送りの影響がある中、ダイアライザー(透析器)は国内外で堅調だった。

なお、2022年3月期の連結業績は、売上収益13%増の2兆1200億円、事業利益33%増の1200億円、純利益75%増の800億円を見込む。