三菱ケミカルは17日、軽量性や剛性と高耐熱性を両立した炭素繊維複合材料(CFRP)を開発したと発表した。

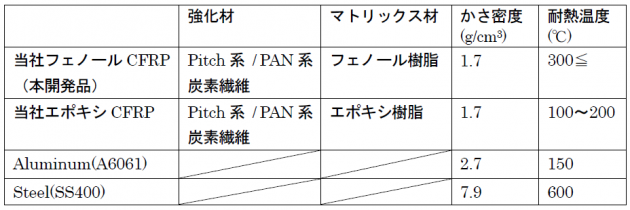

軽量化要求が高まる航空機や自動車などのモビリティ用途、また製造工程の高度化・複雑化に加えて効率化への対応を求められる産業機械用途などでは、軽さと強度を兼ね備えるCFRPの利用は今後ますます進むことが見込まれる。一方、汎用性が高いエポキシ樹脂をベースにしたCFRPは耐熱温度が100~200℃と耐熱性に課題があり、多様化する顧客ニーズを十分に満足できないケースもあった。

同社の開発品は、ベース樹脂としてフェノール樹脂を使用することで、300℃でも物性が低下しない高い耐熱性を実現。CFRPの特長である高熱伝導性、高剛性、軽量性に加えて高耐熱性を付与することで、これまで解決が難しかった顧客課題へのソリューション提供が可能となる。すでに一部顧客の採用も決まり、耐熱部材などでのさらなる採用に向けて取り組んでいる。

同社は、多様化・高度化する顧客の要望に応える複数の新製品の開発を進めており、今後も引き続き、最適なソリューションをタイムリーに提供することで、積極的に事業を展開していく。