マックの廃プラをCR・発電し、EVバイクで活用

昭和電工と日本マクドナルド、川崎市の3者は、今月1日から、川崎市内のマクドナルド店舗から排出される使用済みプラスチックを昭和電工がクリーン水素へ再生し、マクドナルドのデリバリー用EVバイクに利用する「プラスチック資源循環」実証事業を開始した。実証期間は約1カ月間。

先月30日、昭和電工川崎事業所で開催された記者説明会で、同市臨海部国際戦略本部の間島哲也担当課長は

2020年12月3日

2020年12月2日

BASFはこのほど、隠れ炎症(慢性的な微小炎症)による毛髪・皮膚のダメージに対し、安全で有効な天然由来成分「PeptAIde4.0」を上市すると発表した。炎症性メディエーターの放出を防ぐペプチドを人工知能により選別し、酵素による加水分解プロセスで有機米タンパク質から取り出して製品化した。

炎症反応は重要な防御システムの1つだが、不健康な生活習慣で乱される。急性炎症は体の治癒を助け感染症を撃退するが、隠れ炎症は健康な細胞と戦い、病気を引き起こし体調悪化の原因となる。若い人では自覚はないものの、徐々に髪や皮膚に深いダメージを与えていく。

「PeptAIde4.0」は4つの多機能植物由来のペプチドで、12~17個のアミノ酸で構成される。in silico予測と機械学習プラットフォームで何兆ものデータエントリを評価し、隠れ炎症に最も高い潜在的効果をもつ植物由来ペプチドを同定した。

「PeptAIde4.0」の有効性は臨床試験で確認した。乾燥・かゆみ・不快症状のある足の皮膚あるいは腹部に28日間毎日2回ローションを塗布した試験では、各々1、2週間で肌の水分量やハリが増加、4週間で9、8割の被験者が肌のしっとり感や滑らかさ、肌の快適さの向上を実感した。

敏感・かゆみのある頭皮を週3回3週間シャンプーした試験では、頭皮の赤みは9%減少し、頭皮のpHも有意に低下した。「PeptAIde4.0」は乾燥肌や不快感、ハリ不足を防ぎ、フケが出やすい敏感な頭皮の炎症を抑えることが実証された。

2020年12月2日

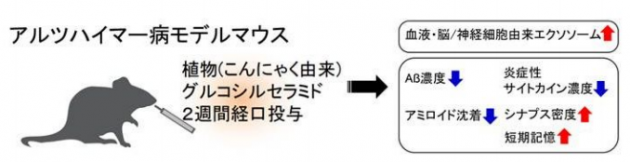

ダイセルはこのほど、北海道大学との共同研究により、同社の機能性食品素材である「こんにゃくセラミド」がマウスの試験を通じ、血液脳関門(BBB)を透過できるという成果を得たと発表した。

両者は、2016年に同学内の「次世代物質生命科学研究センター」内に共同で設置した産業創出講座を中心に、「こんにゃくセラミド」がもつアルツハイマー病予防効果を研究してきた。こうした中、「こんにゃくセラミド」の主要成分である植物性セラミドをマウスに血中投与した際、BBBを透過して脳内へ蓄積することを実証した。

アルツハイマー病の発症は、「アミロイドβペプチド」が脳内に過度に蓄積することが原因の1つとさる。「エクソソーム」という物質は、アミロイドβペプチドと結合し、これらを分解・除去することが明らかとなっている。「こんにゃくセラミド」は神経細胞のエクソソーム産生を促進し、アミロイドβペプチドの分解・除去する機能を増強。それによって脳内のアミロイドβペプチド濃度が低下することで、短期記憶の改善効果があることが示されている。

今回は、これまで未解明だった、「こんにゃくセラミド」が体内吸収された後の植物性セラミドがBBBを透過して脳へ移行できるかどうかを明らかにするために、植物性セラミドのBBB透過性について培養細胞およびマウスを用いた研究を行った。

今回の成果から、「こんにゃくセラミド」には、アルツハイマー病発症を防止できる可能性があり、今回の知見は新たな機能性食品や新薬開発に繋がることが考えられる。今後さらにヒト介入試験により「こんにゃくセラミド」の認知機能改善効果について検証していく予定だ。なお、この研究の成果は、今年11月公開の「PLOS ONE」誌に掲載されている。

ダイセルは今後も、人々の「美と健康」に貢献する健康食品素材の開発を進めていく考えだ。

2020年12月2日

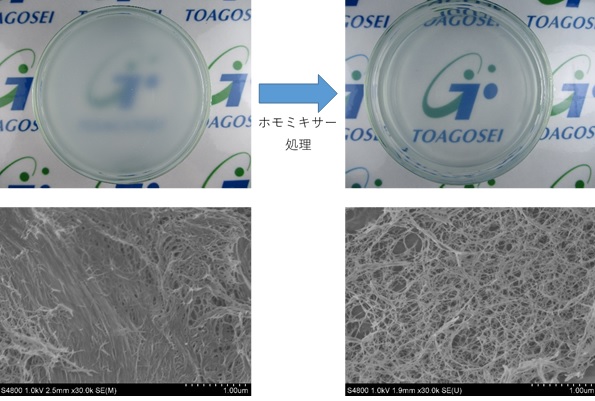

東亞合成はこのほど、東京大学大学院農学生命科学研究科の磯貝明特別教授のグループらとの共同研究により、低コストかつ分散や乳化などの工程でシングルナノセルロースにまで容易に解繊する(解きほぐす)ことが可能な新しい酸化セルロースを開発したと発表した。

パルプなどを原料とし、高濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液による酸化反応で、非常に緩やかな撹拌混合エネルギーによってシングルナノセルロースにまで解繊される酸化セルロースを開発。顔料の分散や化粧品の乳化に使用される汎用的なホモミキサーで数分間攪拌するだけで、ナノ解繊が進み透明な水分散液となる。これにより、製造時や使用時に必要なエネルギーを大幅に抑えることができ、コストの削減とCO2削減を同時に達成した。

脱炭素化社会の実現に貢献する素材として注目される非可食性バイオマス由来のセルロースナノファイバー(CNF)は、軽量性や強靭性、透明性をもつ素材として、自動車部材などの高機能材料への応用も加速している。一方で、木材などから得られるセルロース繊維を、毛髪の1万分の1の細さに相当するシングルナノセルロースまで解繊するには多大なエネルギーが必要であり、CO2負荷が大きくなるとともに製造コストがかさむことから、CNFの優れた特性を生かした実用例が少ないのが現状だ。

こうした背景の中で、東亞合成では解繊に必要なエネルギーの低減と低コスト化を目指してきた。今後は、既存のCNFと比べて5分の1程度の販売価格を目標にコストダウンと量産化の検討を進め、早期事業化を図る考えだ。次亜塩素酸ナトリウムを製造・販売する同社のリソースを最大限生かし、輸送方法も含めたCNFの新しい利用方法を提案していくとともに、さらに用途開発を進め、持続可能で豊かな社会の実現に貢献する製品として、バイオ資源の有効活用とCO2削減を目的とした環境に優しい新しい材料を世の中へ提供していく。

2020年12月2日

旭化成ファーマは1日、骨粗しょう症の疾患啓発活動として「骨検(ほねけん)―骨にも検診プロジェクト―」を開始すると発表した。

同プロジェクトは、骨粗しょう症が患者自身や家族に及ぼす影響を1人でも多くの人々に正しく理解してもらい、少しでも骨粗しょう症が疑われる場合には、骨粗しょう症の検査(DXA検査)が受診できる医療機関に足を運んでもらうきっかけになることを主な目的とした、骨粗しょう症の疾患啓発に特化した活動になる。同プロジェクトの取り組みの一環として、同日に一般に向けて骨粗しょう症に関する基本的な情報をわかりやすく解説した専用ウェブサイト(https://honeken.jp/)を開設した。

日本の骨粗しょう症患者はおよそ1280万人いると言われているが、同疾患は痛みなどの自覚症状がないことも多く、骨折するまで気づかないというケースが少なくない。

旭化成ファーマは、そのような現状の改善を目的に疾患啓発活動を行い、骨粗しょう症に関する正しい情報を提供することで、疾患に対するリスクや理解を促していく考えだ。

2020年12月2日

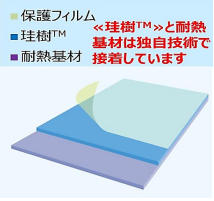

三菱ケミカルは1日、シリコーンゴムフィルム「珪樹」について、従来グレードよりも耐熱性を高めた新グレードを開発したと発表した。幕張メッセで開催される「高機能フィルム展」(2~4日)で正式に紹介する予定。

「珪樹」は、独自の加工技術により生まれたフィルム状のシリコーンゴムで、薄膜かつ膜厚精度が高いという特徴をもつ。加えて、ポリエステルフィルムをはじめ異種材料との積層や表面加工が可能であり、産業機器向け部材や工程部材として長年にわたり顧客から評価を得ている。

今回開発した高耐熱グレードは、近年の各種電子機器の小型集積化や熱マネジメントの要求に伴い、高温プロセスを検討している顧客のニーズに対応した新グレード。耐熱性を高めたシリコーンゴムと耐熱基材の2層構造であり、総厚50~500㎛の極薄ながら300℃環境下で繰り返し使用することができる。シリコーンゴムの特徴である緩衝性、離型性は生かしつつ、耐熱基材をもつことでハンドリング性の向上や応力下の横ずれ防止効果が期待でき、従来グレードと同様に顧客の要望に応じて厚さやゴム硬度の調整も対応可能だ。

同社は今後も、ますます多様化・高度化する顧客ニーズに応じるために、シリコーンゴムフィルムの研究開発を一層推進し、ラインアップの拡充に努めていく考えだ。

2020年12月1日

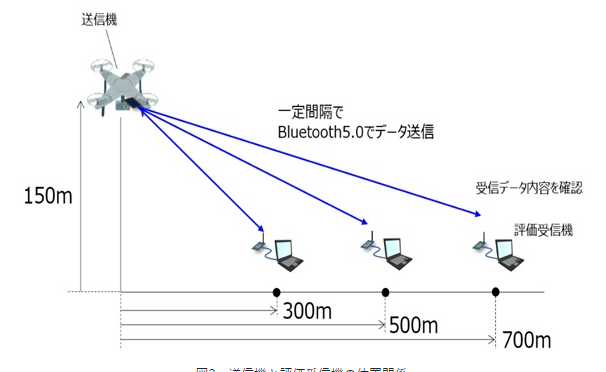

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はこのほど、ドローンなど無人航空機の安心・安全な運航に向け、ブロードキャスト型通信システムによってドローンを遠隔から識別する評価試験に成功した。

試験は「福島ロボットテストフィールド」(福島県南相馬市・浪江町)で10月19~23日に行い、水平到達距離300m以上で識別できることを確認した。具体的には、Bluetooth5.0を使用したブロードキャスト型の試作送信機を搭載した高度約150mを飛行するドローンと、地上に配置した試作評価受信機との水平距離が300m(送信機側と受信機側に搭載されているGPSで測定)以上の条件で、識別情報や位置情報、Bluetooth5.0などの受信を確認するとともに、評価試験方法の確立を行うことができた。

また、通信評価試験を通じて、「送信機と評価受信機との水平方向の距離」「送信機の高度」「送信機の位置」が通信成功率に影響することを確認し、送信機と受信機が見通せる理想に近い状態で、水平距離300mにて最大通信成功率95%の性能を確認することができた。今回の試験で、将来Bluetooth5.0を搭載した一般的なスマートフォンなどで、ドローンを遠隔から識別できる可能性が明らかになった。

NEDOは今後、今回の試験方法に基づいて、ドローンを遠隔から識別するための送信データの精査、運用を見据えたセキュリティの実装を行い、安心・安全にドローンを運航するための研究開発を実施していく。

2020年12月1日

太陽石油はこのほど、愛媛県と愛媛の森林基金が主催する「えひめ山の日の集い」(11月7日)記念式典に出席し、CO2吸収証書を授与されたと発表した。

同社は、環境保全活動の一環として2007年度に愛媛県、今治市、太陽石油からなる「森林づくり活動協定」を締結。愛媛県今治市内に所在する延べ117.43ヘクタールの森林を「太陽がむ森」と命名し、森林整備活動の支援や社員による森林整備のボランティア活動などの取り組みを進めている。

同式典は、協定活動により森林が吸収したCO2の量を愛媛県知事が正式に認証する愛媛県独自の制度。同社は2008年度から毎年認証を受けており、今回の式典では2019年度のCO2吸収量12・6tが認証された。これまでの12年間の累計では256.3tに上る。

同社は今後も、四国事業所のある地元愛媛県での環境保全への支援を継続していく考えだ。

2020年12月1日

エボニック インダストリーズ(ドイツ、エッセン)はこのほど、サステナビリティで差別化を図る製品に対する需要拡大に応え、化粧品とパーソナルケア市場向けにバイオ由来アクティブ原料のポートフォリオを大幅に拡充したと発表した。

コレステロールスペシャリティ、マイルドで保湿力の高いα‐ヒドロキシ酸、各種ペプチド、植物エキス、天然ヒアルロン酸などのプラットフォームが新たに加わった。これら高品質アクティブ原料は、プレミアムスキンケアや高機能クレンジング、ヘアケアなど幅広い用途に使用できるように設計されている。成長部門であるニュートリション&ケアの進化をサステナビリティを原動力に後押しする。

同社は2016年以来エアー・プロダクツ、ドクター・シュトレートマンスなど、ケアソリューション事業に関連する四つの戦略的買収を行っており、今年のウィルシャー・テクノロジー社の買収に続く大規模なポートフォリオ拡大だ。今後1年にわたり、化粧品やパーソナルケア製品向けのポートフォリオにユニークなアクティブ原料や中間体、防腐剤、誘導体を追加する予定。

サステナビリティに加え、機能性や消費者への訴求力を高めるバイオ由来原料市場の需要拡大に対応することで、新技術プラットフォームの統合で製品群を拡大し、アクティブ原料と処方設計、バイオアナリシスサービスを提供する世界有数のサプライヤーとして確固たる地位を築く考えだ。

2020年12月1日

協和キリンはこのほど、高崎工場(群馬県高崎市)に新たな品質棟(バイオ医薬品分析施設)を着工したと発表した。

高崎工場は主にバイオ医薬品を生産している工場であり、今回建設する新品質棟では、バイオ医薬品の製品、原料の品質分析などの品質管理および品質保証に関連する業務を行う。高崎工場内に分散している品質管理、品質保証の機能をこの新品質棟に集約し、業務の効率化とコミュニケーションの促進を図り、正確でスピード感のある業務を実現する。

新品質棟には、自動コロニーカウンター、微生物迅速試験装置、ロボットテクノロジーといった国内最先端のバイオ医薬品分析設備を設置し、リキッドハンドリングシステム、サンプル自動ピッキングシステムなどの自動化・省力化設備を配備することも計画している。

また、微生物試験の偽陽性結果を極力低減する対策として無菌試験用アイソレータを導入。最新のレギュレーションに対応した試験施設設計を実現するとともに、柔軟にレイアウトを設定・変更できるPCaPC(プレキャスト・プレストレストコンクリート)工法の採用により、新たな機器導入などにも対応可能な将来を見据えた設計とする。

加えて、一定の距離を保つことができる大型の居室や、空間に連続性をもたせた執務空間をデザインすることで、誰もが「健康的に」「創造的に」「相互理解の下で」働ける「環境」を整備し、品質棟で業務する従業員の「カルチャー」の醸成に最適なワークプレイスを作り上げていく。新品質棟建設への投資額は約140億円で、2022年7月の完成と同年10月の稼働開始を予定している。

協和キリングループは、ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献する。