三井化学は11日、自己密着性とガス透過性を発現できる新素材「溶剤系特殊ポリオレフィンコート剤」(開発品)の市場開発を開始したと発表した。

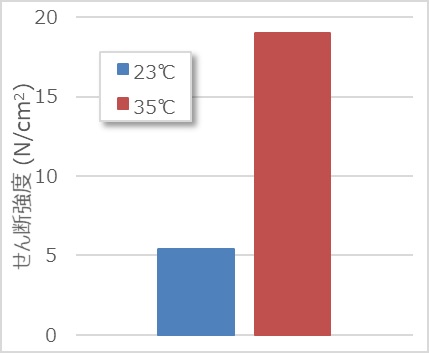

同コート剤の特長の1つは「自己密着性」。基材に塗布して乾燥成膜後、コート面同士を重ねて人の力で数秒押すだけでコート剤同士がくっつく。また温度をかけるほど、より密着する特性がある。この特性を生かし、衣料への用途展開の可能性を検討しており、従来の面ファスナーでは困難であった歪曲面への適用や、縫製の手間・脱着時の異音の解消に加えて、素材の質感を発揮できるデザイン設計に貢献していく考えだ。

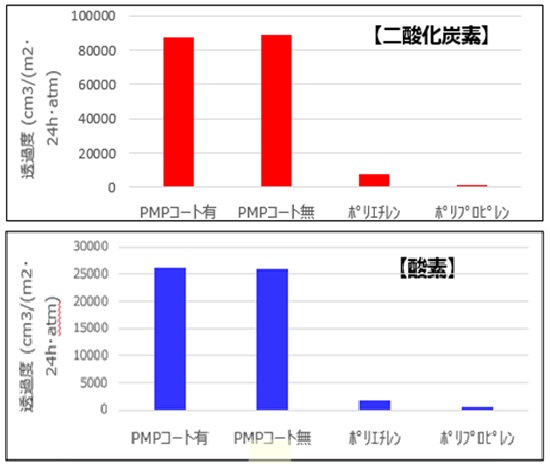

一方、もう1つの特長の「ガス透過性」では、ポリメチルペンテン(PMP)のガス透過性を維持しつつ、ヒートシール性を付加する。PMPフィルムと同コート剤の組み合せは、一般フィルムと同様に液体や菌などは通さず気体のみを透過する。その上で特定のガスを選択的に高く透過するため、ヒートシールパッケージにも適した素材となる。細胞培養キットの保護用途、医療用器具のパッケージ、特定ガスの分離膜といった産業分野などの用途を想定している。

三井化学は同コート剤の訴求と用途開拓を図るため、「ものづくりパートナーフォーラム大阪2021」(梅田ハービスホール:10月28日)をはじめ、「高機能プラスチック展」(幕張メッセ:12月8~10日)、「コンバーティングテクノロジー総合展2022」(東京ビッグサイト:2022年1月26~28日)などへの出展を予定する。